今年を漢字一文字で表すと「変」だ、ということだが、その「変」のは今日で終わり。

勤め先では「来年はchangeの年だ」「お前たちはどうchangeするのか」と言われている。

明日から来年であるが、今年の振り返りを少し。

1月 中小企業診断士の仲間と、異業種交流勉強会「とやまキトキトBIZねっと」を立ち上げ。

2月 勝間和代さんの『効率が10倍アップする新・知的生産術―自分をグーグル化する方法』を読み、衝撃を受ける。(ある意味転職を考える動機となった)

3月 ある先輩管理者の送別会で、その先輩がなさった挨拶に心を動かされ、転職を決意。

4月 ブログを始める。

転職を希望する会社に願書を提出。

5月 前の会社で受けた健康診断で「いつ動脈硬化になってもおかしくない」と言われる。

転職希望先の会社で2回目の面接。今の上司となる部長から「金融機関の売り物は数字だ」と言われ、それをいつも意識して仕事をするようになる。

6月 24年間愛してやまなかった会社に別れを告げる。自分の夢に向かって、退路を断ち切る。

7月 新たな職場の金融機関で働き始める。

8月 20年ぶりに奥飛騨へ

9月 初めての経営相談会を開く。先輩社員の指導の下、ろれろれになりながら実施。

越中富山ふるさとチャレンジ検定を受験。合格。

10月 速読法の真似事をして損害保険販売人の試験と営業店管理Ⅰの試験を受験。ともに合格。

11月 リーマンショック以降の富山県の足元経済の状況について調査。

12月 本を買いまくる。速読法をちゃんとやらなければと机の上の本の山を見てあせっている。

転職先を決めるに当っては、昨年知り合った中小企業診断士仲間のX氏から私の希望に即した会社の情報をいただき、色々と教えていただいた。彼自身転職の経験を持っており、あまり不安を抱かずに決意することができたのはX氏に教えていただいたことが大である。

転職以降、多少本を読む時間もできたし、新しい知的ノウハウの習得にも少し着手し始めた。(勝間和代さんの著書の影響によるところ大である)

健康については、5月と年末では行って来るほど変わり、良好になった。

世の中は9月のリーマンショック以降、アメリカ経済が減退し、そのあおりを食らって世界の経済が減退してきた。

我が富山県経済にその影響が目に見えて見え始めたのは10月後半頃からか。

11月には各企業の経営者、特に製造業の経営者が、受注減ということを言い始めていた。

その間自分は、通信会社から金融機関に移り、世の中の変化を身近に感じるようになり、新聞記事が記事ではなく出来事として感じるようになった。

これまでも経済社会の一員だったはずだが、これまではあまり世の中の動向を肌身で感じることがなかった。私の属する会社は、景気に影響されにくい業種、と言われていた。今もそう言われており、たとえば株価一つとっても、ここ2、3ヶ月の変動は世の中の動向と関係ない値動きをしている。

ところで今朝、NHKのテレビで今年の振り返りの番組をやっていて、勝間和代さんが出ていた。

通り魔殺人の激増、横行の話題があり、その中で勝間さんが「インターネットではだめなんですか?」と隣の石田衣良さん(作家)に少女のような聞き方で聞いていた。

なんのことかというと、秋葉原通り魔無差別殺人に代表される、今年多発した通り魔殺人を防止する社会の仕組みのようなものについて石田衣良さんが言及した際(「安全ネット」という言い方をしていた)、安全ネットをネットと言いつつ、インターネットではなく、というようなことを言ったことに関しての勝間さんの反応だった。

勝間さんはインターネットを使いこなしているし、それでのコミュニケーションも大変活発に行っておられ、インターネットで十分人と人とのつながりは維持できると思っているのかも知れない。

石田さんはその素朴な質問に対して「インターネットではだめなんです」と言下に否定していた。「直接の会話なら、すぐに反応が見える。インターネットではそれがないでしょ」と説明し、勝間さんも納得しておられた。

勝間さんも毎日ご家族と一緒に食事をするなど、身近にふれあう人々がいるので、わかられると思う。無差別殺人をする人たちはどうだろう。実家には優しい母親がいても一緒に住んでいないとか、身近にはそういう色んなバカ話や悩みを打ち明けたり、笑い飛ばしてくれる友人・家族・兄弟、そんな人々がいないなど、心のふれあいができる人が近くにいないのではないか。これは現代日本の抱える「核家族」のもたらした悲劇か・・・そんな社会論評のようなことを言ってもしょうがない。目の前の現実に対して、自分と自分の家族をどう守るか、被害者にならぬよう、加害者にならぬよう。

今年よりも来年が良くなるとは限らない。劇的に良くなるような要素があるわけではない。

しかし、悪くならないように、一人ひとりが努力することはできる。

どんな不可抗力があるかはわからないが、自分と家族の幸せは自分たちで切り拓き、守っていかなければならない。そのためには闘いも必要だ、というのはなんとも皮肉だが、生存は競争であり、その競争に負けてはならないと思う。

ある時期の日本は良かったなと思う。今ほど競争を意識しなくても良かったのではないか。

だが人々が幸せに暮らしていける社会というのは、本当にあるのかどうか。

古代ローマにその範はあるかも知れない。

昭和(戦後、高度成長期の少し後)の日本がそうだったかも知れない。

しかし今は平成の日本であり、これだけ国際化されている。

昭和の後期は、アメリカがくしゃみをすれば日本が風邪をひく、と言われていたが、今はもしかするともっとひどいかも知れない。アメリカがくしゃみをすれば日本が吹っ飛ぶ・・・。そういう時代になったのかも知れない。それだけ密接に色々なことが絡み合っている以上、アメリカの動きから目を離すことはできないし、それゆえに物申すことも必要かも知れない。

そんなことを感じることができるようになったのは、自分自身の「変」があったからかも知れない。

「変」は今年で終わりではない。

色即是空空即是色。

変化することは生きていること、生きているということは変化すること、という意味らしい。

古代の仏教に既に言われていることだ。

生き残ってきたものは環境の変化に合わせ自らも進化(変化)してきたものたちだ、とはダーウィンの言である。

俺は毎年バージョンアップしている、というのは私の以前の上司Fさん(福岡県大野城市の方)の言葉だ。

変えるべきでないことは変えず、という芯を持ちながら、でも、世の中の変化を読み、自らも変化していきたいと思う。(ああ、長くなった)

「随想」カテゴリーアーカイブ

映画「大いなる陰謀」

DVDをレンタルして、久しぶりに映画を観た。

邦題が「大いなる陰謀」

原題はたぶん「Lion for Lambs」というようなタイトルだった。

ロバート・レッドフォードが作り、自らも出演している。

他の主なキャストはトム・クルーズとメリル・ストリープ。

観る前は、てっきりトム・クルーズが中心の役割なのだろうと思っていたが、どうもそうではない。

陸軍士官学校を主席で卒業した超エリート上院議員のトム・クルーズが、テロとの戦いを終わらせるために、新たな戦闘を起こし、その戦争を終結に向かわそうというものだ。

しかし実態はさにあらず。

厳しい気象状況の中、敵地に赴いた新兵(大学教授役であるロバート・レッドフォードの教え子たち)を含む十数人のヘリ部隊は敵高射砲に打ち落とされ、最後にはロバート・レッドフォードの教え子たちは「戦争の最前線に立って現場で役に立ちたい」と志願して行った最初の戦闘で、真冬のアフガニスタンの高地であえなく敵弾に倒れる。同じヘリに乗っていた他のメンバーも、恐らく全員戦死である。

その戦闘が行われているさなか、トム・クルーズは、ベテラン記者であるメリル・ストリープに、自らの戦略を滔々と語り、「敵は狂信的であり、絶対許さない、勝つためには手段を選ばない」とプロパガンダを行っている。そういうトム・クルーズの目が狂信的だったりする。

結局ヘリ部隊がいけにえとなって、その「エサ」に釣られて出てきた敵兵士たちを、空爆で一気に叩き潰すことによって、その一帯の高地を獲得し、トム・クルーズの作戦は成功したことになる。

それと同時進行で、ロバート・レッドフォードが自分の教授室に一人の学生を呼び、話をしている。

学生はとても優秀だったが、途中からしらけてしまい、授業に出てこなくなり、このままだと落第する恐れのある人物。

弁は立つが、何一つ現場の苦労を知らない。

「政治家なんてのは、みんな・・・」と評論家になってしまっている。

「何か現場に立って世間の役に立つことをしたらどうか、そうすればB評価を与えてあげる」と説得する教授に対して、ああでもないこうでもないと反論を繰り返し、結局何も動こうとしない学生。

物語のお終いは、ロバート・レッドフォードが件の学生に対して「君はもう大人だ、自分で判断し、行動しなさい、来週の火曜日に授業があるから、そこで結果がわかる」と言い(たぶん、落第とか退学とかいう判決が下されるのだろう)、学生は「とんでもない過ちをしてしまったかな」という顔をしながら、反論ばかりしてきた自分を反省するかのようなそぶりで部屋を出て行く。

彼がたむろしている学生会館ではテレビでニュースをやっており、トム・クルーズの企画した奇襲作戦が成功したというテロップが流れている・・・。

という、3つの場面が同時進行でかわるがわる流れていく映画だ。

淡々とした感じだが、なんだかメッセージ性の強い映画だ。

マイケル・ダグラスの「トラフィック」という麻薬をテーマにした映画も淡々とした語り口だが強烈なメッセージがあり、しかも後味があまりよくない(テーマが重いので後味が良い方がおかしいが)映画だった。

どうも、底流を流れるものは「トラフィック」と似たようなものであるような気がする。

一体ロバート・レッドフォードは何を言いたかったのか。

何かを言いたいがために、こういう映画を作ったのだろうと思うが、自らも三分の一ほど画面に登場し、穏やかな口調で、でも必死に若い学生を動かそうと説得し、最後はあきらめてしまう、という終わり方である。(学生の心には何か残ったような感じではあったが)

彼が説得しようと試み、しかし説得し切れず、約束の時間が過ぎてしまった、当の「学生」は、見ている私たち、あるいは、彼が見て欲しいと思っていた「アメリカ国民」そのものなのかも知れない。

とすると、アメリカ国民に対して、戦争に参加するのではなく、忌避するのでもなく、あおるのでもなく傍観するのでもなく、募金運動やボランティアなど、何か地道に人の役に立つことをすべきではないか、ということを訴えたかったのかも知れない。

ちなみに原題の「Lion for Lambs」は、普通「一頭のライオンがいれば、後は羊たちであっても戦争には勝てる」というようなことに反して、今のアメリカの戦争は、元気のいい「ライオンたち」が頭だけで私利私欲にかられた「羊たち」を守るために前線で死んでゆく、というようなことを言っているようだ。(全ては私の勝手な解釈である)

年賀状

年賀状を機械で作るようになって随分経つ。

初めは結婚して間もない頃、当時爆発的に売れていたプリントごっこを使っての作成だった。

やがてパソコンとプリンタで写真などを印刷できるようになってからは、当時のSONYのデジタルマビカというフロッピーディスクに保存するタイプのデジカメで写真を撮り、それを印刷していた。

単純な写真印刷のパターンから、筆まめというソフト(富士通のパソコンにプリインストールされていた)を使い始めてからは、写真もベタ印刷ではなく、顔のところだけを丸くくりぬいて印刷し、その下に家族各人の「今年の抱負」を入れるようになった。

これが今のパターンの始まりである。

といっても別段オリジナルではなく、遠い昔、大学生の頃の先輩で既に妻子持ちだった人がいて、その人の年賀状が、家族の一人ひとりのコメントを年賀状に入れるというやり方をしておられ、それが元ではある。

今の、顔写真プラスコメントをそれぞれ、というパターンにしてから、もう丸10年経過した。

すっかり定着し、「毎年お前の家族の写真とコメントを読むのが楽しみだ」と言ってくれる人もいて、同じやり方を続けてきて良かったな、と思ったりもする。

最近は子供たちが写真を撮られるのを嫌がり(撮影するのは父である私だが)、なかなか撮らせてくれず、載せる写真をどうしようかと悩む数年であったが、今年は久しぶりに二人そろってすんなりと撮影に応じてくれ、おかげでお日様の下で、いい写真が撮れた。笑顔、というのはさすがに抵抗があるようで、兄弟そろってむっつりした顔だが、多少いきいきとした近況である点は大きな進歩だ。

ということで、今年もそのパターンで無事作り終えることができた。

本来一枚一枚丁寧に書くべきであり、その時間がとれないことへの誤魔化しだし、相手に対して申し訳ない気持ちはあるが、自分と家族の今を、オリジナルな形で伝えようと精一杯工夫している点はわかってもらえるかなあと思いながら、それぞれの年賀ハガキに短いコメントを手書きで入れている。

永六輔さんや小沢正一さんたちは、年賀状はもう書きません、徐々に浮世から離れていくために、みたいなことを言っているらしい。潔い整理の仕方だなあと思う。いずれ自分もそうしていくときが来るのだろうが、子供たちが協力してくれる間、巣立っていくまでの間は家族でコメントを入れながら年賀状を作っていきたいと思っている。

とても深い歌「手紙~親愛なる子供たちへ~」

樋口了一という人がいる。

どんな人かは知らない。

歌手であることは間違いなさそうだ。

今日、年賀状を書きながらラジオを聴いていると、ディレクターが「最後まで聞けなかった」と言ってアナウンサーに渡したレコードだと紹介された。

曲名は「手紙~親愛なる子供たちへ~」という歌だ。

じわっと泣けてきた。

涙が止まらなかった。

身につまされるし、今後数年以内に、間違いなく自分にも訪れる状況だし、さらに数十年後には自分自身がその立場になるであろう状況だ。

認知症になることを目前に想定した親が、わが子に、ぼけたりこぼしたり粗相をしても、そっと見守って手を差し伸べて欲しい、お前が赤ちゃんのときに我々がしっかり育てたように・・・というような内容だ。いや、こう書いてしまうと、なんだか、親のエゴみたいに聞こえるなあ。こんな書き方は適切ではない。しかし、とにかく、そんなことを歌にしなければならないくらい、今の日本はせちがらいのかも知れない。年老いた親の面倒を見るのは当たり前だろうという気もするし、いやいや昔は労働力にならなくなった親は山に捨てに行った時代や土地もあったのだという話もある。死に行くものが心置きなく死ぬことができ、生きて行くべきものがしっかり生きて行くための仕組みであったと言われればそれまでだが、こんなに豊かな日本で、老親を見殺しにするようなことはあってはならないと思う。

親のケアができるよう、自分なりに色々苦労している、と思っていたが、いやそれは単なる自己満足で、やってやっている、と言わんばかりの自意識過剰行為ではないか。本当に親が求めていることができているのか、自分一人で満足して、実際なんの役に立っていないのではないか。少し記憶があいまいになったり失敗したりし始めている親に対して、見守る気持ちで寛大に接しているか。

今の日本を憂うなんてとんでもない。

自分自身が親に何もできていないのに、高みからものを見るようなことを言えた立場か。

と、歌を聴いて、反省しきり。

もう少し地に足をつけて、子供としてすべきことをしてなければ、と思う。

YouTubeでもアップされているので、このブログをご覧になった人は是非一度、お聞きになってみて下さい。先入観なしで聞いてみて下さい。

とりあえず一息・・・ビッグ3支援決定!

昨日はもう一つ、嬉しい、というか良かったなとほっと胸をなでおろすニュースがあった。

アメリカのブッシュ大統領がようやく、ビッグ3の支援を決断したとのこと。

といっても恒久的な救済策ではなく、年越し資金の融資だとのことなので、ぬか喜びはできないが、とりあえず、年末の経済大崩壊はまぬかれた。

なにせアメリカの自動車労組の組合員は250万人。人口3億人から割り戻していくと、アメリカ国民の、大体30人に1人ぐらいが自動車産業に携わっていることになる。

1社潰れるだけでも尋常ではないパニックが訪れる。

ソフトランディングならいいが、資金繰りが効かずに倒産となると、一気に大量の失業者が発生して大混乱に陥ること必定である。

部品メーカーなど傘下も膨大な数の企業、労働者がいるはずだし、それら部品メーカーは日本の自動車メーカーへの部品供給者でもあるらしいので、連鎖倒産ともなれば、トヨタやホンダの米国生産も立ち行かなくなるのではないか。

まあ、もちろん、ちゃんとした再建計画を3月末までに作らなければ、公金引き上げという措置となるようだし、一人当たりの労務費がトヨタの1.5倍もかかる、という現状にメスを入れないわけにはいかないだろう。失業するか給料が下がるかの選択肢だということに、当事者は気がついていないかも知れないが。

大前研一氏は、トヨタとアメリカが折半でGMを立て直したらどうかという大胆なことをある雑誌で言っていたが、トヨタがそんな冒険をするだろうか。

いずれにしろ、とりあえず、年末大破局は防止できそうである。

次はオバマさんとサマーズさんとガイトナーさんたち、そしてビッグ3の経営陣と従業員の当事者たちにかかっている。

頑張れ、アメリカ、頼むぞ、アメリカ。(但し、外国車の輸入制限や販売制限などの保護主義には行かないようにね)

誤った使い方は自己責任では?

たまたまテレビを見ていたら、回転式の足裏マッサージ機のカバーを外して、首に当てていた人が、窒息死をしたというニュースをやっていた。

原因は、はだかになった「ツボ」の部分にその人の服(たぶん襟元だろう)が絡まって、そのまま首を絞めてしまったことのようだ。

メーカーの代表者が、過去2件、同様の事故がありながら世間に対して注意喚起をしていなかったことをわびている、という光景をテレビカメラが映していた。

ちょっと驚いた。

そもそも、足裏のマッサージ機はゴロゴロゴロゴロと、すごい回転をするものだ。

そのカバーを外して使うということ自体、とても危険なことで正しい使い方ではないだろうし、ましてやその状態で首にあてがうというのは、ちょっと考えられないことだ。相当痛いだろうなとか、危ないだろうなとか思わなかったのだろうか。

小さな子供ならともかく、しっかりした判断力があるはずの大人が、そういう誤った使い方をしてしまい、しかも亡くなってしまったというのは・・・、その方には大変気の毒なことだが、もう少し考えて行動できなかっただろうかと思う。

正しい使い方をして下さい、というのは最近はどんな機器の説明書にも書いてあることだし、たぶんこのメーカーの品物にも書いてあることだろうと思う。

仮にこのメーカーが、広告や大きな注意喚起用の説明書で注意していたとしたら、今回の悲劇は防げただろうか。

どんなにメーカーや周囲の人が注意しても、不注意な人の目には映らないのではないか。

亡くなった方には本当に気の毒だし、その方を冒涜するつもりはないが、今回のような事故においてまで、メーカーの責任を、という議論があるとしたら、日本はおかしいと言わざるを得ない。

さすがにこれは自己責任だ、と思う。

美しかったです、筋雲

大手コンビニの戦略(異業種交流勉強会レポ)

12月13日に異業種交流勉強会「とやまキトキトBIZねっと」の第12回会合に参加した。

今回は、近々富山に新規出店を予定している大手コンビニチェーンの戦略に関するお題であった。

診断士試験におけるマーケティング分野の勉強で「POSを活用した売筋・死筋分析」とかいうようなことは知識としてはあったものの、実際に現場でどんな会話が交わされているかとか、どんな考え方でどこまで徹底してやっているものかなど、生々しいことは一切わからない、文字面だけの勉強だった。

が、今回はその現場に従事していた人の話なだけに、現場の息遣いまでもがわかるような迫真の講義であった。

さて内容。

・小売業は仕入(発注)が全て⇒販売機会ロスをなくし廃棄ロスを最小限にする

・そのため、

「各商品」が(色別、大きさ別、デザイン別など完全単品ごとに)

「いつ」(その日にある行事、天気、気温、マス媒体での露出状況、立地条件などを踏まえて)

「どの棚」に

「何個」置いてあれば最も多く売れるか、を<<仮説>>して必要量を発注する

・その結果を<<検証>>し、次の発注の参考情報として活用する

・状況は常に変化しているため、前回の仮説は過去のものでしかない

・嗜好の変化、商品ライフサイクルの終了、季節変化などを考えながら常に新たに<<仮説>>する

・単品管理をサポートするものが「情報技術」

・仮説・検証サイクルをサポートするものも「情報技術」

・店長や従業員がやらなければならないことは、それら情報のサポートを得て「考える」こと

・<<検証>>(仮説とのズレの原因把握)はデータと売り場で確認する

・本部と店の合言葉は「明日のお宅の店の仮説は何?」

・常に仮説を考えていくために必要なものは「情報」と「目配り」

・愚直に仮説して実行して検証する。これが今日の同社の繁栄の全て

そこまで思い返してみてふと思った。

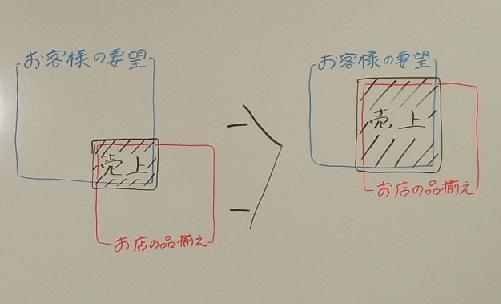

「売筋」の面積を増やす、という考え方は、ここ最近私が対応している「経営相談会」のお客様=建設業や製造業における「稼働率向上」という考え方に使えるかも知れない。

売上が上がらないとか、利益が上がらないと苦労しておられる。

もちろん、仕事が取れなければ、売上も何もないのだが、待ちの姿勢であるはずのコンビニですらおこういう工夫を徹底してやっているのである。攻めの営業ができる建設や製造でも(入札に落ちればそれまで、という悲観的な事実もあるけれど)、無駄な稼動をなくし、有効な稼動で利益を上げていくには、という観点で何がしかのヒントになるような気がする。

少し深堀して考えてみたい。

■敷居の低い勉強会&異業種交流会

「とやまキトキトBIZねっと」

HP:http://blog.livedoor.jp/kitokitobiz/

今年の漢字は「変」

今日のニュースでやっていたが、今年の漢字は「変」なのだそうである。

いきなり「変」と出てきて、私はstrangeを思った。そんな変な「今年の漢字」もあるまい、と思った。

どちらかというと、changeの方なのだろうか。

アメリカでは民主党の人々が「change」というキーワードを引っさげてオバマさんが大統領に当選した。日本でも変わらなくちゃという風潮が出てきている。

私個人で言えば、職場が変わり、大きく変化した、あるいはこれからの自分の人生が大きく変わっていく一歩だとも言えるような変化があった。

少しずつでも富山県の発展に貢献できるような道に近づきたい一心である。

そういう仕事を通じて自己実現を果たしたい。

そのための、一歩を踏み出すことができたかなと思う。

ところで、今年の漢字というのは、清水寺の管長が決めるのかと思っていたが、そうではないのだなということを知った。

ふうん、って感じだ。なんか変だな。

「毛生え薬」の話

世の中には色々な毛生え薬がある。

有名なものはリアップとか、不老林とか、中国の「いちまるなんとか」とか・・・。

(そういえば、中国出張の時に北京の免税店で買って誰かにプレゼントしたような気もする)

私はポーラのグローイングショットエスというのを使っている。

大阪にいたときからだから、かれこれ10年ぐらいになるだろうか。

10年も使っていて・・・というのは、効果がないということかというと、そうではない(と思う)。

ある時期は少しましになってきて、あっ、効果あるじゃん、と思ったときもあり、またあるときはどんどん薄くなっていくので、効果ないなあと思っていたが、そのときの職場環境のストレスたるや、薬の効果をはるかに上回るものであったりするのである。

ここ2年ほどは、ほとんどつける暇がないくらいにせわしなかった(忙しかった)。

ではあるが、ようやく、少し人間らしい生活になってきたのか、先月ぐらいから、ちゃんと風呂上りにつける数十秒ができてきた。

その数十秒、あるとないとでは大違いなんだ・・・ろうと思う。たぶん。

気分的には頭頂が少し、サハラ状態からステップ状態になったような気がしている。

たぶん気のせいだが、その気のせいが大事なんだ。

ホントは朝1回、夜風呂上りに1回つけることになっているが、今までは1ヶ月に2、3回しかつけることができず、まあ、意味ないじゃん、という感じだったが、1週間に3,4回つけることができている今はいい状態だ。

この調子で増えたらいいなと思う。

髪は長い友達だから・・・。