年の初めから、今年10月に予定されている消費税率引き上げに伴うキャッシュレス決済・QR決済の普及促進のためのポイント還元やキャッシュレス端末導入補助など、世間ではキャッシュレス決済に関する話題にことかきません。あちこちで事業者向けのセミナーも行われ、経済誌なども特集記事を組んでいます。

私もご多分に漏れず、いくつかの「pay」サービスのアプリをスマホに入れ、銀行口座やクレジットカードとの括り付けを行ったり、現金情報をチャージしたりしたものの、支払の際に「なんとかペイで」というのがなんだか面倒でこれまで使っていませんでした。

しかし先日ある先輩診断士のブログ記事を拝見し、この連休中、メルペイというメルカリの決済手段を使うと50%のポイント還元が行われることを知りました。しかもセブンイレブンでは70%のポイント還元という(還元の上限は2,500ポイント=2,500円相当)大きな還元率とのこと。これは早速やってみなければとメルペイをはじめ、またいくつかの「pay」サービスのアプリをスマホに入れて各種の設定を行いました。

そして今日、勢い込んでセブンイレブンに行き、あれこれ買物をして「支払はメルペイで」と店員さんに告げました。店員さんは慣れたものでバーコードリーダーを私のスマホ画面にかざし、ピッという音はなったのですが、首をかしげて疑念顔。「少々お待ちください」と別の店員さんに相談して帰ってきて仰るには「セブンイレブンではメルペイはまだ利用できません。」との答え。えええっ?と思い、レジカウンターに貼ってある「メルペイ利用できます。70%ポイント還元」という内容のステッカーを指し、「ここに書いてありますが」と言ったところ、「iDの登録をしていただかなければ利用できません」とのお返事。

折角ここまで来て現金払いはしたくないなあと思い、それ以外の「pay」サービスを模索したのですが、私の持っているいくつかの「pay」サービスはセブンイレブンではどれも使えず(交通系ICカードはあるのですが、それを使う新鮮味はないので使用せず)、結局現金払いとしました。

一旦帰宅して調べてみると、今回のメルカリさんのポイント還元施策には、①チャージした現金情報(=メルペイ)またはメルカリで何かを販売して得たポイントを、バーコードを提示して支払する方法と、②スマホのおサイフケータイ機能(iD)を使って上記メルペイまたはポイントの支払いをする方法との2種類があり、セブンイレブンは②のみということのようです。背景には、セブンイレブンが今年(7月頃?)自社の独自仮想通貨を出す予定のため、新しい決済手段に対応するための設備投資や教育などをしないという判断があるのかも知れません。

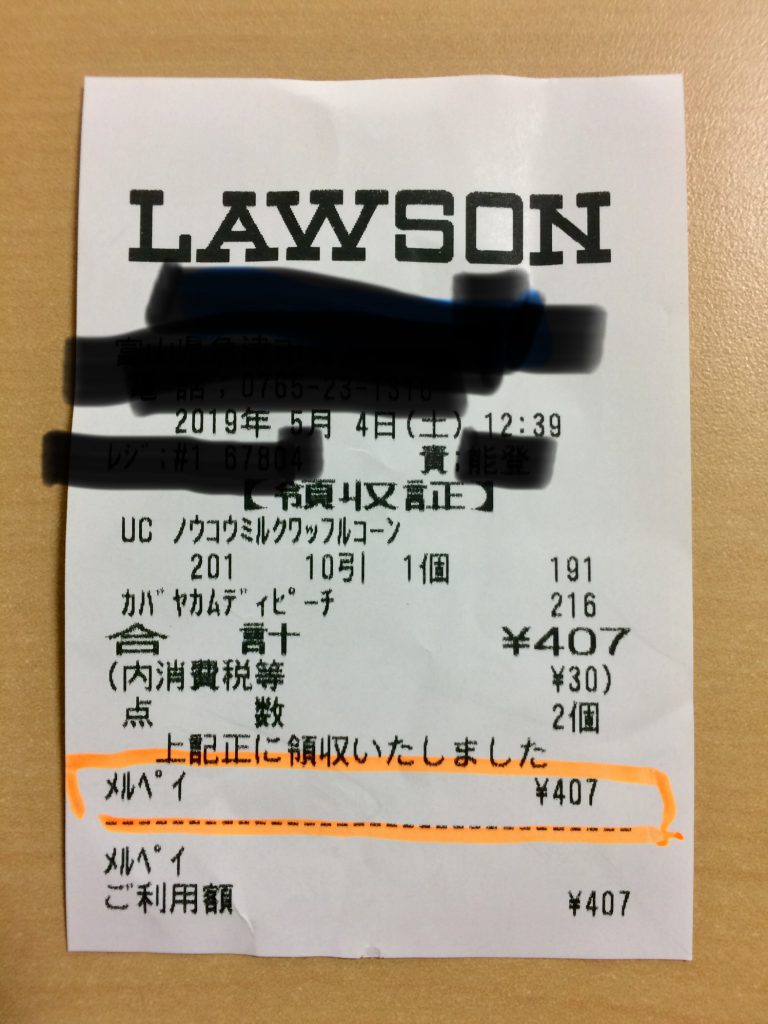

私のスマホは残念ながらiD機能を持たない古い機種のため、セブンイレブンでのメルペイ支払はできないことがわかりました。しかしバーコード支払は他のコンビニや松屋さんなどでできるということだったので、気を取り直してローソンへ。店員さんに「メルペイで払います」と伝えると最初は戸惑ったような反応でしたが、少しゆっくり説明するとご理解いただけ、「あ、ペイね」とバーコードリーダーを取り出し、決済は無事完了。明日には支払額の50%203ポイントが還元されることでしょう。

後日譚。支払った金額の50%(端数切捨て)に当たる203ポイントが、今日の午前1:40に還元されていました。早速使おうと思いましたが、今日5月5日はローソンには行かず、ファミマだったため、LINEpayで支払をしました。654円の決済でついたポイントは22ポイント。3%分程度はリターンがあったということになりますね。しかもその後、くじ引きとかいうのがあり(もちろんスマホ上で、ですが)1円当たり喜んでいる有様です。こういうのは当然全て販促費としてLINE会社の収支で見た上でそれでも儲かるようなビジネスモデルなのだろうなあと同社の決算書に思いを馳せているような次第です。