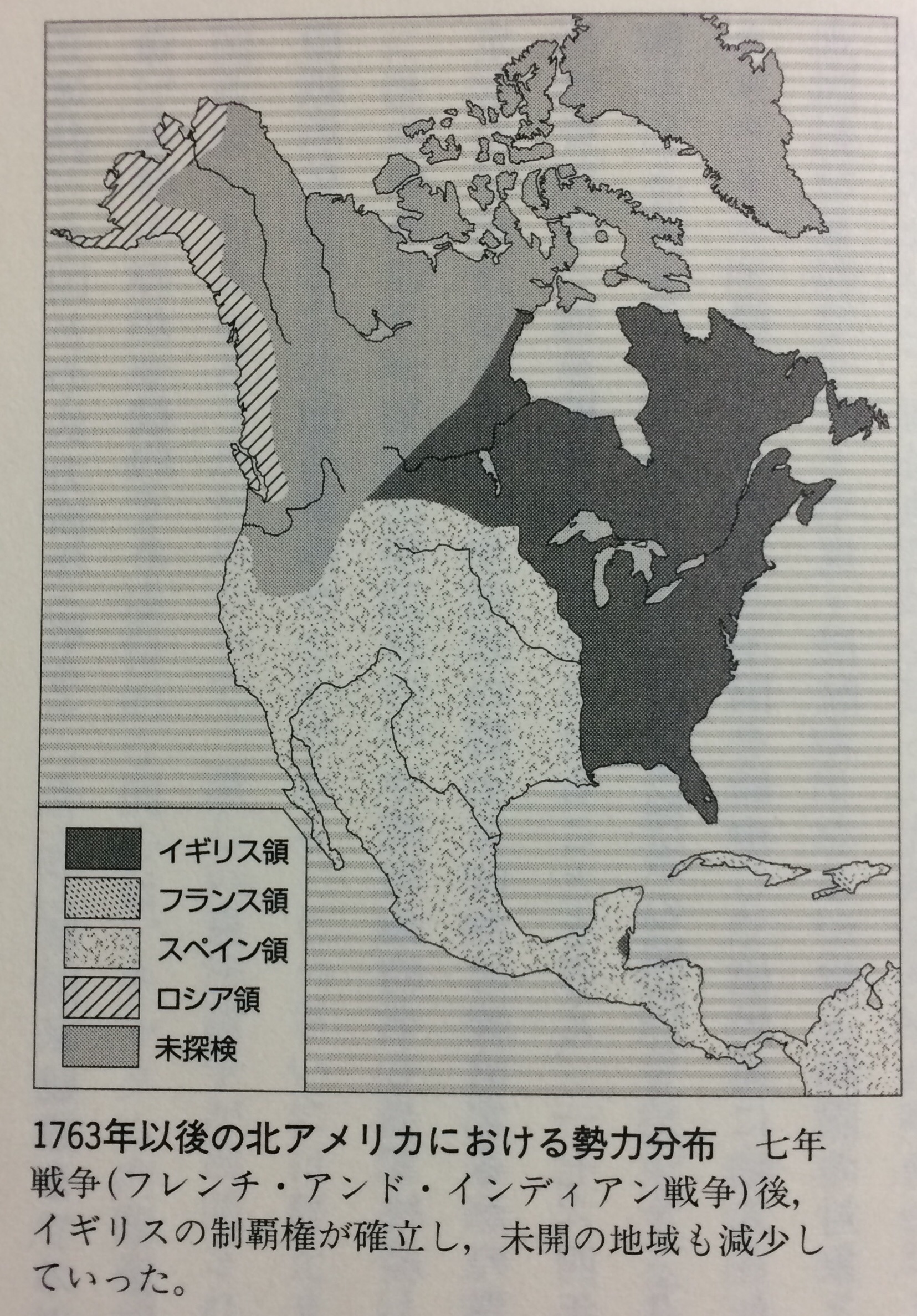

2年ぶりに利賀に行ってきました。鈴木忠志さん主宰・劇団SCOTのお芝居を観るためです。しかし今回はもう一つ大きな楽しみがありました。経済学者の水野和夫さんと社会学者の大澤真幸さんのシンポジウムがあったのです。水野和夫さんは名著『資本主義の終焉と歴史の危機』他「資本主義の終焉」シリーズや対談本を多数出版されています。他方大澤真幸さんは小室直樹さんの高弟のお一人であり、NHKeテレ100分de名著『メディアと私たち』で山本七平さんの『「空気」の研究』を取り上げたり『世界史の哲学』シリーズや平易に社会学の流れを解きほぐした『社会学史』や最近では『新世紀のコミュニズムへ』の出版の他、橋爪大三郎さんや国分功一郎、木村草太さんなど色々な方との共著も多い、ともに現代の碩学、と私は思って日頃から発信されるものを注視してきました。

今まで知らなかったことが恥ずかしいくらい、このお二人は随分長い間、毎年この利賀村にお越しになり、SCOTのお芝居を観て、勇気をもらい、また都会に戻って精力的に著述や発言をなさってきたということでした。私自身、一昨年久しぶりに利賀へ行こうと思ったきっかけは、水野和夫さんの『資本主義の終焉』シリーズを三冊読んで、そこに書かれていた、水野さんが毎年通って観ている利賀での芝居の話に魅了されたからというのが大きな理由の一つです。(残念ながらまだその肝心の「世界の果てからこんにちは」は観ることができていないのですが)

さて、お二人の碩学のシンポジウムでのご発言など、勝手に抄録。尊敬する碩学お二人の時代認識などを生で聴くことができ、感激の2時間弱でした。

左から、司会進行の山村武善さん、水野和夫先生、大澤真幸先生

左から、司会進行の山村武善さん、水野和夫先生、大澤真幸先生

(肖像権を考慮しお顔の一部にマスキングをしました)

・1995年に米国の疾病センターの医師がこれから感染症が増えると警告していた。しかし日本では1990年代から保健所の数を減らし公立病院のベッドを減らし続けてきた。そして今回の新型コロナウイルス感染症の事態となり、国家は国民の生命の安全保障をしなくなったことがわかった。同時に資本の暴力性が顔を出した。

・コロナ危機は終わらない。大きな地球規模の気候変動の一部であり、終わりなき非日常を我々は生きていかなければならない時代になった。この一年半の間に、私たちは資本主義は死ぬかも知れないと一瞬思ったし、それがどんな状態になるかを垣間見たのだが、知らなかったことにしよう、というのが今の異様な株高の背景にある。

・資本主義と近代オリンピックには共通点がある。例えば近代資本主義社会の原理は「より早く、より遠くに、より合理的に」であり、オリンピックは「より早く、より高く、より強く」である。より強くをより合理的にに置き換えれば近代社会の特徴そのものである。近代社会は不確実性を減らすこと、予測可能性を高めることで成長してきた。しかしニクソンショック(ドル-金本位制の廃止)で、今日の1円が明日も同じ価値を持つ1円とは限らない状態になってしまい、確実性が消滅した。それと同時に近代オリンピックmその役割を終えた。特に顕著になったのは1984年のロス五輪からであり、神々に人間の身体を見せる・人間の身体を神々に近づけるという崇高なはずのオリンピア精神ではなく、コマーシャリズム・資本の一部に呑み込まれてしまった。もちろん競技者たちは純粋に取り組んでいると思われるが、競技自体は資本の一部にならないと存続できない状態になっている。

・グローバル資本主義・・・人・物・金の移動の自由が標榜されていたが、実際にその恩恵に浴することができているのは、ほんの一握りである。そして、私たちは本当はもう死んだことを知っているのに、究極まで手放せないでいる。トムとジェリーのトムがブルドッグに追いかけられて崖を飛び出して走り続けているのに、ある瞬間それに気づいてそのまま地上に落ちるようなものである。私たちはこの一年半の間に、ほんのわずかな時間、資本主義を手放した。ヨーロッパでは贈与経済の復活があり、日本でも私的所有の否定につながるベーシックインカムに近いこと(全国民に一律10万円配布)が行われた。本当の危機になれば資本主義も「不要不急」になる。

・2100人のビリオネアが10超ドルの資産を保有している。下位6割の46億人の資産は8兆ドルである。資本主義では努力した人・能力の高い人が成功し、そうでない人が貧困となるというような言説があるが、GAFAのトップが数億人・数十億人の人よりも能力が高いという証明はない。昨年の特別定額給付金は全部で12兆円配布されたが、その一方で個人資産が20兆円増えている。一体どういうことか。お金持ちの資産がさらに増殖したことを意味する。日本の個人金融資産は1950兆円だが、2割の家庭では資産がゼロである。この現在の状況が今後30年続くと、日本の「無産階級」は4割になる。大変な格差社会となる。既に東京23区内で見ると、所得の高い区は子どもの学力が高いという相関関係があり、それも一直線となっている。子どもには責任がないのに望む教育を受けられない状況になっている。

・資本主義の原理は自己利益の追求である。自己利益を追求した結果公益に寄与するということを整理したのがアダム・スミスである。自己利益を追求するためには私的所有権が前提になる。しかし、私的所有権を一部制約し、コモンズ(共有)の領域を少し増やすべきではないか。例えばインターネットなどは本来コモンズであるべきだが、一部の企業がプラットフォームとして私的所有していることが問題。所有権の上には生存権や知的財産権があるはずだが、イギリスのサッチャー首相は国が個人の生存権を保護しなくなった。新自由主義・自助努力主義である。この考え方が今日のビリオネアを生み出した。2030年には、大きく資産を増やした企業や個人への課税が強化される可能性がある。ドレイクという海賊ですら得た利益の半分を国家に寄付した。

・東インド会社に先立つスパイサー保証組合という組織に初めて「法人」という人格を認めた。これが永遠の命を認めた最初である。個人の相続も同じである。しかし法人格というあり方は役目が終わっているのではないか。一事業限りで解散し、また次の事業で集まるというあり方もあるのではないか。土地の利回り以上に稼いだ分は内部留保ではなく課税するというやり方もある。475兆円の内部留保は国民の生活向上に役立っていない。100%自己所有じゃなくてもうまくいく方法がある。

・今の状態は氷山にぶつかったタイタニック号である。このままでは沈むことはわかっているがみんな見ないふりをしている。その理由は、飛び出せば氷のような冷たい海に落ちてしまい、どのみち死ぬと思っているから、今の船の中にしがみついているのである。しかし、タイタニックを手放しても大丈夫という自信を持って多くの人が飛び出せば、そこに新しい船が作られる。利賀でやっていることも資本主義に対するアンチテーゼの一つである。ダニエル・ベルが『資本主義の文化的矛盾』という本で「元々資本とは関係ないと思われてきたものすら、資本に呑み込まれてきており、例えば芸術すら資本から独立できなくなっている」と言っており、もちろん、芸術家もお金が必要だし、売れることと成功することと能力が高いことや努力などが関係ないわけではないものの、芸術の独立的価値という側面も重要である。自信と勇気をもって資本主義の枠外へ飛び出す。

勝手に抄録は以上、ここまでです。世の中を見る見方に、また新しい視座をいただいたような気がします。まだまだ精進が必要です。

夏の雲と秋の雲が交差しそうな利賀大山房(旧中村体育館)

夏の雲と秋の雲が交差しそうな利賀大山房(旧中村体育館)

さて、シンポジウムの後は、昼食休憩を挟んで昨年から上演されている、鈴木忠志さんの新作「世界の果てからこんにちはⅡ」を観ました。内容は・・・今回は言及しないでおきます。というよりも、言及できるだけの頭の中の整理がまったくできていません。とりあえずここでは、来年こそ「世界の果てからこんにちはⅠ」を観させていただくべく決意しました、と言うに留めておきたいと思います。

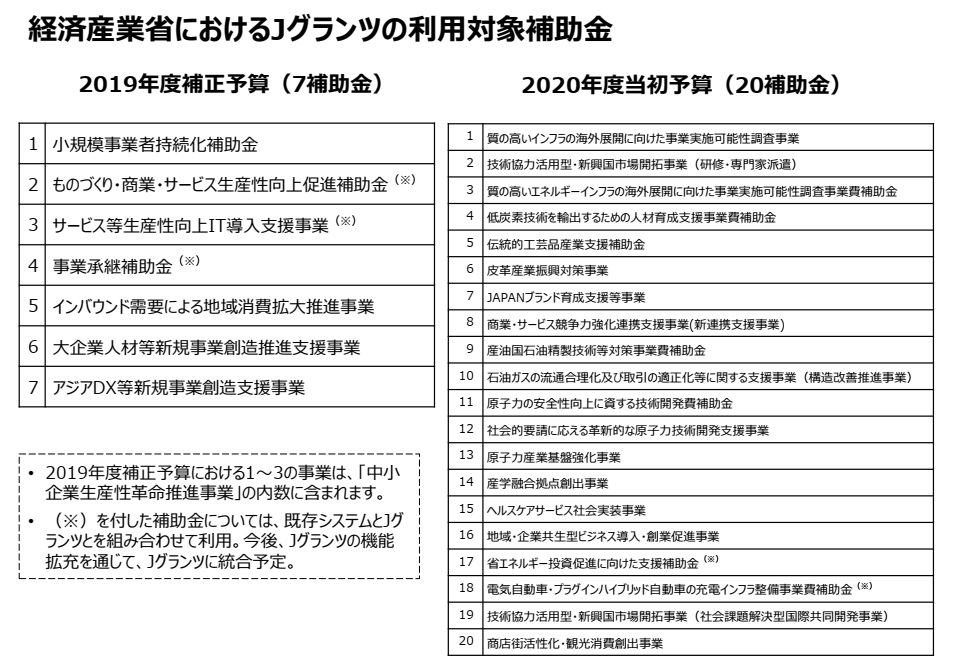

(参考)最近のお二方のご著書

水野和夫先生と大澤真幸先生の近著

水野和夫先生と大澤真幸先生の近著