『論語』の後ろの方は孔子そのものではなく弟子の言行録になっており、読む方としては(私の場合は)やや手抜きがちになってしまっています。

そんな中、たまたま見つけたのが「子張編」の一節。

「子夏が曰く、小人の過(あやま)つや、必ず文(はか)る」というものです。

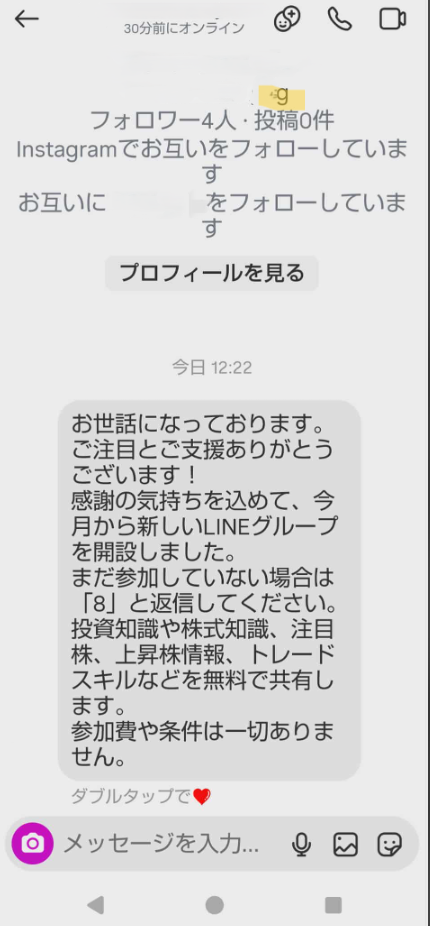

小人はあやまちをすると必ずごまかす、という意味だそうで、企業活動でも公的活動でも、たとえば数値をよく見せるために(或いは問題を小さく見せるために)、インチキをすることがあります。山ほどある、と言っても過言ではないのではないでしょうか。その目的は様々でしょうが、それによって新たな年度にまたちゃんと予算をあてがってもらうとか、𠮟責をまぬかれるとか、パワハラからの防衛とか、或いは出世・昇給・将来のより高い年金獲得といったことにつながる、ということもあるのかも知れません。

「さもしい」と言ってしまえばそれまでですが、人間の生存本能みたいなこととも関係しているのかも知れず、自分の中にもそういう傾向が見て取れないわけではないため、こういう一文を見て姿勢を正すきっかけにしている次第です。インチキはいかん、と自分に言い聞かせています。

また、同じ「子張編」の少し後段にこういう一節がありました。

「子貢が曰く、君子の過(あやま)ちや、日月の蝕するが如し。過(あやま)つや人皆これを見る。更(あらた)むるや人皆これを仰ぐ。」

意味は、君子のあやまちというのは、日食や月食のようなもので、あやまちをすると(はっきりしているので)だれもがみなそれを見るし、改めるとだれもがそれを仰ぐ、ということだそうです。

最近様々な自治体の首長や公器のえらいさんの不祥事が報じられることが多いように思います。私の目によく止まるのは、部下の人格を否定するようなパワーハラスメントの報道です。上の人は「そこまではやっていない」「そんなことをした記憶はない」と一部の言動を否定する・・・これも割とよくある、ある意味お決まりのコメントみたいな気がします。録音などの証拠がないものについては否定しやすい。ただし、もちろん、本当に仰っていない可能性もあるので、一概に訴えられた上の人が悪いと決めつけることはできません。

とはいえ、昔から「部下は上司を三日で見抜く」と言うように、上の方にいる人の言動というものは、下からはガラス張りでよく見えるので、だいたいは上司側の嘘か偽りか本当に思い当たらないのかだろうという気がします。大方は否定すればするほど、嘘の上塗りになっていきがちで「みっともない」印象を与えているのではないでしょうか。実際に加害にあった当事者からすれば身をもって受け止めているだけに「浅ましいな」と思われ、その結果人望は失われ、権威は損なわれ、威令は損なわれ、職場では嘘と欺瞞が蔓延していくことになるような気がします。

私がかつて所属した組織の中にもそういう方・そういう方を上にいただく職場はあり、いたたまれない気がしていました。それにしてもそういう方は、組織の中で部下のいないポジションに異動させられてそれ以上被害が拡大しないようにという自浄作用があったというケースもあります。しかし最近は居座る居直るということがどうも目立ってしまって気になります。一体日本は、いつから「嘘でも貫き通せば通る」ことが許容され、それを事実の確認をしていない人が支持して拡散したり、法で裁かれない限りは問題ないということがまかり通ったり、人の心の痛みに鈍くなって匿名をいいことに傷ついた人にさらにバッシングをあびせたり、という抑制のきかない社会になったのでしょうか。(あの頃からかなあ・・・)まるで映画の「アプレンティス」のような世界がこの日本でも現出しているような感じがします。真面目に膿を出して出直し宣言をして頑張っている経営者もおられるのに。

もう長いこと、人権研修やパワハラ研修などというものが、特に大きな組織ではなされてきたはずなのに、それを受けなさいと指示している上の人に人権意識が乏しく、パワハラの加害者になっているというこの滑稽さ。筒井康隆さんの筆によるまでもなくブラックジョーク以外のなにものでもないと感じます。関西弁で言うと「おかしぃやないけぇ!」って感じでしょうか。

特に首長の方々には、選挙で選ばれたから試験採用の一般公務員に対して絶対権力を持っているとの錯覚があるとすればそれはそれでまた大変な思い違いであり、「選良」の意味を噛みしめて仕事をしていただきたいものです。

もちろん、ライバルや対立勢力の人々がその人を貶めるために虚構を作り上げ、フェイクニュースを拡散させることや、何らかの事実に尾ひれはひれをつけあたかもその人が犯罪者であるかのような見せ方をすることもありますので、真実を知らない者がああでもないこうでもないと想像を膨らませて論評することはとても危険なことであり、個別のことについては言及しません。自身としては「インチキをせず、過てばはばかることなく改める」ということを心がけて今後も精進していきたいと思う次第です。