富山市の岩瀬という所に行った。

恐らく、私が生まれた後、幼稚園の1年目まで住んでいた所だ。

当時は誰かの家の離れにある納屋の2階に親子三人で住んでいたように思う。

納屋の2階で暮らしていたということは、豊かではなかったということだ。

しかしその頃私は幸せを感じていたように思う。

幼少の頃の記憶はあまり鮮明ではない。

色んなことが落ち着いてきて、足取りを確認できるのは、小学校の高学年以降だ。

それ以前の自分の人生は、やや空白のような感じがする。

親の転勤がしばしばあったせいもあるのだろうけど、理由がそれだけではないような気もする。

小学校の低学年の頃は地獄だった。

幼時を過ごした最後の1年間、樹心幼稚園というところに通っていた。

アルバムが残っているため、漢字もわかる。

その幼稚園には鐘があった。

お寺の幼稚園だったということと、その意味を大きくなってから知った。

鐘の回りに児童たちが集まって、何か行事があったことをかすかに覚えている。

夢でも見たことがある。

不思議な光景だった。

今でも樹心幼稚園があるということは聞いていた。

しかし5歳でその地を離れてから、一度も行ったことがなく、当然当時の友達など、名前すら覚えていないから、行ってもなんの感傷もわかないはずだ。土地だけを訪ねて行くほどの時間的余裕があるわけでもない。

たまたま仕事でその地へ行く機会があった。

偶然、樹心幼稚園を見つけた。

ひょんなところにあった。

お堂があった。

やはり寺の幼稚園だ。

そして・・・鐘楼があり、鐘があった。

40年前と同じ鐘かどうかはわからないが、とにかく懐かしの鐘だ。

なんとも言えぬ感懐を得た。

人生の空白のページが少し埋まったような気がした。

ああ、自分は幼時、ここに来ていたんだという足取りをつかんだ喜び。

人生の出発点を見出した喜び。

私が手塚治虫さんの「どろろ」に深いところで共感を覚える理由もそのあたりにあるのかも知れない。

百鬼丸は、人生の出発点において体中を魔物に、生まれながらにして取られてしまう。

そして、旅をしていく中で、それら魔物を一体ずつ退治して、その都度自分の体を取り戻す。

地獄のような子ども時代を経、大人になった今、少しずつ幼かった頃の思い出の場所や人に出会い、自分の失われた人生の感触をつかみ取る。

百鬼丸の人生と自分の人生を重ね合わせているのかも知れない。

次はどんな偶然に出会うことになるのか。

楽しみだ。

しっかり生きて行こう。

「足取り」カテゴリーアーカイブ

明日はいよいよ経営相談会第x弾

今の会社に入って、企業経営者の方とよく話をさせていただいている。

業界の動向を教えて下さい、というパターンだったり、経営改善の指導などというおこがましい言い方であったり、色々だが、それらと並行して、経営相談などというタイトルでお目にかかることもある。

経営相談の取組は昨年9月から始まり、かれこれ6会場ぐらいで実施したろうか。

明日はT町というところにある、我が社の支店での開催である。

地元の企業6社の経営者の方々と順にお話をさせていただく。

支店からの要望で実施するという点でははじめてのケースなので、先方の期待も大きいだろうし、私もしっかり対応して、少しでも何か経営のヒントになる智恵が提供できればいいなあと思っている。

気張りすぎてもだめだが、力を入れなければ熱意も情熱も伝わらない。

経営者の皆様の悩みにしっかり耳を傾け、何がしかの気づきを得ていただけるよう精一杯頑張る。

良い日にしたい。

念願叶って・・・納屋整理

家に隣接した状態で納屋がある。

戸板がはがれてきて、修繕をしようと友人のライフサービスに相談をした。

曰く「柱の中にシロアリが入り込んでおり、そのうち傾く、戸板の手直しでは何の解決にもならない」という見立て。

突如、納屋を建て直さなくてはならないことになった。

市道をはさんだ向かいにもう一つ納屋がある。

5年ほど前に父が購入したものだ。

我々の引越し荷物は、とりあえずそこに放り込み、ついでに手前の方を駐車場として使っている。

向かいの納屋には2階部分があり、そこにも色々と荷物を放り込んだ。

建て直さなくてはならない「家の横の納屋」にも2階部分がある。

そこには、大学時代の教科書以来、人事異動で転勤になって片付けきれずに放り込んだ昔の文庫本やらなんやら、本が山のようにある。数えたら段ボール30箱分にもなっていた。

そのほか、ものを捨てられない両親のストックも山ほどある。

使わないのに捨てられない。

なのに使わないから、さらに使い物にならなくなっていく。

徐々にゴミと化す。

納屋はいつの間にかゴミ箱になっていた。

しかし両親からするとそれらはゴミではなく、仮に置いてある生活必需品なわけだが。

とにかく、一つの納屋がしばらくの間消滅するわけだから、それらのものを整理しなくてはならない。

背に腹は変えられなくなった。

実は去年のGWに納屋の整理というのを一つの目標にしていた。

一昨年のGWを迎えるときもそう思っていた。

結局毎年何にも手付かずだった。

今年こそ、と今年は思っていた。

そこへ今回の建て直し騒動である。

天から機会がめぐってきた。

このチャンスを生かさない手はないと思い、先週末から下調べを含め、着手した。

整理と同時に大量のゴミも捨てなければならない。

というか、それを名目に捨てようよ、というわけである。

先週末、ざっと全体を見回し、どういう手順で何をどこへ置き、リサイクルショップには何を持っていってもらい、自分でゴミ処理場に持っていくのはどうして、とあれこれ工程の設計をした。

我が家の子らは、大学生と高校生のおのこである。

今日は二人の子どもたちにも手伝ってもらい、母や妻には本当に使うものだけを残すための検分をしてもらい(珍しく妻も休みだった)、大体の絵図面で工程を説明し、朝から一気呵成にやった。

二日はかかるかと思っていたが、思いのほか子どもたちの働きが良く、大変はかどった。

子どもたちにはそれぞれ用事があり、半日ずつの手伝いだったが、結局夕方五時すぎに全ての荷物の移設、ゴミの仕分けが終わった。

大変疲れたが、こんなにスムーズに行くとは思ってもみなかった。

子らに感謝である。

機会にも感謝。

妻と母にも感謝。

来週は山のような本の整理だ。

処分すべき本も相当あると思う。

それらはBOOK OFFかな。

処分できない本は、建て替えた納屋に入れよう。

ゴミはGW明けの週末に処理場に持っていく。

とにかく、積年の願いが今日、一気に片付き、大変心地よい。(ちょっと腰が痛いけど)

富山で受けることのできる知的刺激の会

毎月恒例の異業種交流&勉強会「とやまキトキトBIZねっと」。

今日はその14回目の例会。

講師は我らが運営委員のメンバーの一人、越澤さんである。

音楽業界に長くいた経験を活かし、3年前に「富山のレコード会社」というコンセプトを引っさげて起業された。

前歴の苦労話や、起業の心構えなど、色々示唆に富む話を聞かせていただいた。

(本当は、そんなさらっとしたノリではなく、大変なご苦労をしてこられているのだが、ここではとてもそんなことまでは書ききれないし、文字にした瞬間に軽いものになってしまう恐れがあるので、深い話は書きません。)

さて二次会。

富山県唯一のプロコーチのNさんという方と親しく話をさせていただいた。

Nさんから教わった、あるプロコンの仕事の仕方。

名前を残念ながら失念したが、そのプロの方は、相手にコンサルしながら、その内容をメモするんだという。

それも尋常のメモではなく、自分の語った言葉、相手の反応した言葉、それらを全て書きながら喋る、喋りながら書き記すらしい。

その理由は、相手の言葉だけを書いていたのでは、自分の何に反応して相手がそれを喋ったかわからないと、後でわからなくなるかららしい。

これはノウハウとして、大変レベルが高く、でも素晴らしいことだと思う。

しかし問題は、喋りながら書き取れるか、ということだ。

その方は、齢70歳ぐらいの人らしい。

一回やめると、次はできなくなるから、ずっとそのやり方を続けているのだそうだ。

ということは、最初からできたわけではなさそうだ。

恐らく、徐々に、やっているうちに早く、的確に、かつ喋りながら、という技能を磨いていったのだろう。

これはいい。

単純に真似できるものではないと思うが、是非私もお客様とのコミュニケーションの場で取り入れてみよう、チャレンジしてみようと思う。(字のへたくそなのをどうしようか・・・という悩みはあるが、やってみなければ始まらん)

ということで、今夜も知的好奇心を高ぶらせてくれたひと時であった。

とやまキトキトBIZねっと

↑HPはこちら

久しぶりの経営相談会

今日は久しぶりに経営相談会をやらせていただいた。

一日で5社。

内容はもちろん書けないが、色々な経営者の方々とお会いできて、楽しい。

私などのような者の経験やアイディアでも、少しは話を聞いていただけるので、ありがたいことだ。

しかも金融機関の者の立場で喋るので、お客様の財務に関しても多少は言及させていただくし、最後はお客様企業の財務をよりよくするための、という但し書きでのディスカッションなので、どんなアイディアも、自社の経営数字の改善につながるかどうか、という点経営者の最大の関心事であり、そういう観点で耳を傾けてくれるので、喋っている方としても相手が私の話をどう判定しているのかということが、相手の表情を見ているとてきめんにわかるので良い。

これまでのわずかなマネジメント経験も活用できるし、何よりも診断士としての自分のパワーアップにつながるし、情報収集もできるので一石数丁である。

さて、この日曜で銀行業務検定の試験も、結果はともかく、終わったので、これからはもう少し本も読めるかなと期待している。

とにかく机の横の床と、部屋の壁際に100冊近い本が積んであり、妻からは「読まないんならさっさと処分すれば!」ってしきりに言われている。

今度の週末ぐらい、少しまとめ読みしたいところだ。(仕事さえなければ・・・)

銀行業務検定「財務3級」の受験

中小企業診断士という資格を持っていると、社内では財務に関する専門家なのだろうと思われている。

が、さにあらず。(オレは情報系診断士だ!と叫んでも金融機関では理解してもらえない)

40点未満にならないようにという一点に絞って「財務管理」は学習したので、ホンマにわからん。

その分、「経営基本管理」や「情報系の科目」や数字の少ない「労務管理」などで点数を稼いで平均60点をカバーしたことで、一次試験には合格したのだ。

金融機関に転職したはいいが、それがアダになって、今苦労している。

コンサルタントが聞いてあきれる、って感じだ。

ということで、職場の先輩に徐々に教えてもらったりしてきたが、仕事をしながらなので、極めて断片的な学習にしかならない。

そこで、銀行検定の「財務3級」というのを学習し、自分を追い込むために試験も受けることにした。

試験は今日であった。

事実上、2日ほどしか勉強していない。

例によってフォトリーディングで学習したが、今回は定着を図る前に、中途半端な状態で当日を迎えてしまった。

自信は、今回こそ、ない。

疲れた。

まあ、学習そのものが目的であり、受験は自分を勉強せざるをえない状況に追い込むためにやったことなので、落第しても構いはしないが、これを励みにまたきっちり体系的に勉強しようと思う。

並行して、次は「税務」、その次は「法務」のそれぞれ3級をまたおいおい勉強していこう。

次男との英語交換日記

次男との英語での1行交換日記を始めて3日ほど経つ。

私は往々にして三日坊主が多いのだが、今のところ続いている。

中三の次男も今のところついてきてくれている。

とりあえず三日続いたのは、とにかく簡単な英語一行でとどめていることだろう。

それでも何を書こうかと毎日家路で考えている。

結局正しい英語がわからないため、Webの翻訳サービスに頼っているのだが・・・。

ともかく、別に毎日何が何でもやらねばならぬものでもないので、抜ける日もあって平気だ、くらいにお互いに意識を合わせている。

ただ、なるべくやろうな、と言ってある。

できるだけ、毎日継続してやっていきたい。

少しずつ中学校の英語も思い出していき、そのうち、なんとか構文とか、なんとか代名詞みたいなものも使えるようになれば一石二鳥である。

次男の勉強支援のために

次男の学力が極めて低い。

高校3年間の間になんとか人並にしたい、と親ばかだろうとなんだろうと、なんとかしたいと切実に願っている。

しかし願っているだけでは変わらない。我が子ゆえ、見てるだけ~ではだめだ。具体的な行動を起こさなくてはならない。

たまたま先日、私が小学校6年生のときに受け持っていただいた先生に、ほぼ10年ぶりぐらいにお目にかかる機会を得た。

子どもさんに「お前とは二人三脚だ」と言っておられるという話を聞いた。

深い背景があってのことであるが、それについては書かない。

その言葉、その態度に感銘を受けた。

私も、真似してではないが、次男とは当分二人三脚で支援していかねばならないと思い、彼にもそう伝えた。

そして、昨日から「連絡ノート」というのをつけるようにした。

手始めは、これから新たな生活を営んでいくための出発点として「心の入れ替え」を絵にして書いた。

そして、毎日、英語で日記をつけようぜ、ということにした。

何日続くかわからない。

毎日連続しなくてもいいと思う。

始めることが大事だ。

始めなくては何も始まらないし、何も変わらない。

ともかく、昨日と今日の2日間は続いた。

あと1ヶ月もすれば高校に上がる息子との交換日記・・・。

変な感じではある。

しかし英語力を毎日書くことで鍛えていこうというピュアな動機だ。

しかも「交換日記」とは一言も言っていない。

一行ずつでいいから、お互いにその日の出来事などを毎日書いていこう、ということにした。

たぶん、しぶしぶでも本人も納得はしたようだ。

私もよくわからない。

英語など、ほとんど忘れた。

文法などわかるはずがない。

だが、やる。

ともかく、始めたのだから当分続けるつもりだ。

息子との二人三脚。

頑張ろう。

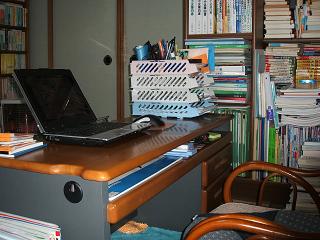

整理整頓は気持ちがいい

机の周りがかなり乱雑になってきている。

と思い始めたのが昨年暮れか今年の初めだったか・・・。

私が今使っている机は、大阪時代に枚方のリサイクルショップで求めた座机である。

パソコンのキーボード用のスライドも収納されている、結構いいものだ。

キーボード用のトレイの他に、引き出しが二段ついている。

昨年後半に、部屋の押入れの中を整理した。

押入れには、電気関係の小道具やら、通信関係のケーブルや、事務用品、雑貨などがごちゃごちゃと半ば未整理のまま、収納ケースの中でじっとしていた。

そのときに、長年手がつけられなかった文具類を整理し、特に筆記用具関係は引き出しの上の段に全部放り込んだ。

おかげで何がどこにあるのやら。

折角これはいいものだ、と買い込んだ、シャーペンの替え消しゴム(頭頂部の)や、ボールペンの替え芯、ペーパーナイフ、付箋紙、修正ペン、ハサミ、バインダークリップなどなどのちょっとした小物が他の雑多な筆記具の中に埋もれてしまって、肝心の使いたいというときになかなか出てこず、持っていることが却って時間のロスを生んでいた。

しかし昭和ひと桁の親に育てられた我が世代の特徴か、使わないからと言って、私や子どもたちが買ったもの、そして、大阪と富山でそれぞれ置いていたために、二重になってしまっていたものなど、まあ色々あるが、そうやすやすと捨てられるものではない。

もったいない。という頭が先に走る。

そんなこんなで数ヶ月。

先週整理しようと思っていたがバタバタしてできず、遂に昨夜妻の許可を得て、引き出し並びに机周りの整理を行った。

筆記具類は、この数ヶ月で、日常的によく使うものとそうでないものの区別ができてきたので、普段使うことのないものは、まとめて再度押し入れの収納ケースに移動してもらった。日常的に家族と一緒に暮らしていると(最近、ようやくそういう実感が沸いてきた)、私の引き出しにあるもので彼らが必要なものもちゃんと用意できてくるものだ。

畳1畳の私の書斎である。(本が占有しているスペースを考えると、妻に言わせると「部屋二つ分、あなたの本や資料で<占領>されているわよ」ということになるのかも知れないが)

整理前、整理後の比較ができるような写真などはないが、ともかく、少し機能性が向上したように思う。ついでに書類関係も整理したので、だいぶんスッキリしたはずだ。

後はこの3ヶ月ぐらいで買い込んだ100冊近い本をさっさと読了することだ。

セレンディピティについてちゃんと書く

幸福の女神に後ろ髪はない、という。

セレンディピティという言葉を最近目にするが、それも似たようなことかも知れない。

勝間和代さんの本にセレンディピティ(Serendipity)という耳慣れない言葉が書いてあった。

(『勝間和代のビジネス頭を創る7つのフレームワーク力』ディスカバー・トゥエンティワン刊)

偶然力とか偶発力とかいう意味らしい。

もう少し詳しく言うと、偶然の中でチャンスを発見する能力、らしい。

あてにしていないものを偶然うまく発見する能力、というような受身的な捉え方もあるようだ。

このセレンディピティについては、ここ1年ほど、そういう偶然にいくつも出会い、うまい具合にキャッチできているのではないかなと思う。

具体例を一つ。

ある会合にプロの司会者をお願いすることになった。

任意の集まりであり、しっかりとした予算があるわけでもない。

そこで、ツテを頼って、プロのアナウンサーの方を紹介してもらった。

ご本人のプロフィールを送ってもらった。写真入りだ。

しかしながらご本人とはすぐに会うわけにもいかない。

会合本番まではまだ4ヶ月もあるからだ。

まあのんびりやっていこうと思っていた矢先。

紹介を受けてから1~2週間経っていただろうか、たまたま出席した大学のOB会(卒業してから初めての出席なので、20数年ぶり)で、司会進行をしていた女性がいた。

私の席は巨大な広間の最後部のため、司会者がどこで何を喋っていても、外国のような感覚だったのだが、ふと遠目に見える顔になんとなくピピッとくるものがあった。

名前が思い出せない。

会場の係の人に、今日の司会者はどなたでしたっけ?と聞いてしまった。

係の人曰く「なんのたろべえ」さんです。

あ、そっか、友人に紹介してもらったアナウンサーの人だ!

それで終われば「ただの偶然」。

そこからがセレンディピティの真骨頂の発揮である。

合間を見て、司会席のその方のところまで行って、自己紹介をした。

友人から聞いておられるかも知れないが、今度あなたに司会をお願いしたいと思っている××と申します。

あ、聞いてます。

いやあ、お仕事中にすみません、云々。

というわけで、直接名刺交換をさせていただいた。

その場は先方は仕事中、こちらは酒飲み中であり、我々の司会の打合せをするような段では当然ないわけで、またの打合せを約してすぐに下がった。

しかしその偶然の出会いがあったおかげで、その次の打合せの段取りも、打合せ自体も大変スムーズに行った。

こういうような偶然がこの1年、いくつかあった。

偶然を偶然として何にもアクションを起こさなければそれだけのこと。

いや、アクションを起こしたことでトラブルが発生することもあるだろう。

しかし、誠実にその偶然に相対し、いくつかのことを心がけておれば、自らのアクションに対し、天も味方してくれるのではないか。と、そんな気がする。

先ほどの勝間さんの本からの引用。

「予期せぬ出来事はどうしても起こる。起きたことを常に最大限活用しよう。

偶然力を生かすために何をすればいいか。

一つは好奇心を発揮すること。

つねに機会を見つけて、新しいどんなことがここで学べるのか、できるのかと、ワクワクしながら周りを、機会を模索すること。

二つめが持続性。(あまり深刻に考えず)適当でもいいや、続くものが一つでも残ればいいやと呑気にかまえつつ、でもめげずに続けること。

三つめが楽観性。できる可能性があるのであれば、実現可能なこととして、実現するにはどうしたらいいかを考え抜くこと。

四つめは柔軟性。言ったことが変わっても良い。新しい材料が手に入ったら、概念、態度、行動が変わってしかるべき。

五つめはリスクテイキング。リスクをとって果敢にチャレンジすること。迷ったときはリスクをとる方向で考える、そのように動くとものごとがうまく進む。」

星野仙一も言っている。「迷ったときは前へ進め」と。

ただし、偶然のチャンスというのは、それに気づくかどうかという本人の神経の問題がある。

日頃、どれだけ準備をし、期待をし、周囲に目配りをしているか。キョロキョロ落ち着きなくあたりを気にしている、ということではなく、どっしり構えつつも、神経を集中して注意を怠らないというような態度である。

再び引用。

「偶然のチャンスというのは十分準備をした中で初めて出てきて、そこで偶然に「ああ、こういうことなのか」と、答が向こうからやってくる」

ということで、偶然のチャンスを生かすための三つの基本テクニックと四つの実践方法。

「三つの基本テクニック。①偶然のチャンスを生かす、②与えられた情報の中からつながりを見つける、③無理に格好をつけない。

四つの実践方法。①良いチャンク(知識やアイディアなど)を集める、②つねに観察し続ける、③なるべく魅力的な人々に会う、④つねに周りをポジティブな視点で見る。」

書き出したらきりがないが、ユングが述べていることもそういうことかも知れない。

世界中の無意識が、実は深層心理の底でつながっている、というようなことである。

強く願っていたら、助けが向こうからやってくる、というような話もある。

オカルティックな話は好まないが、いずれにしろ、偶然ということはあるものであり、先日講演を聞いた成岡秀夫氏も「たまたま」の出会いをちゃんと生かすことが事業の成功にもつながるというような話をされていた。私の周りの事業家も「たまたま」「偶然」のチャンスをものにして成功を収めている人が何人もいらっしゃる。

偶然を大切に。そのために日頃から夢を持ち、夢に向かって努めることだ。

天は自ら助くるものを助く。

セレンディピティ。

セレンディピティに関する参考図書をもう一つ。

水野俊哉著『成功本51冊 もっと勝ち抜け案内』(光文社)(この本を読もうという人は、オカルトと現実の区分をちゃんとできる人であることが条件です。誰にでもお薦めできる安易な成功本ではありません。取り扱い要注意です。)