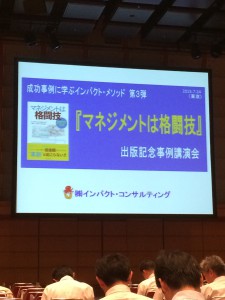

7月24日、東京国際フォーラムで行われた㈱インパクト・コンサルティングの新しい本『マネジメントは格闘技』の出版記念事例講演会に参加してきました。

この会社が提供しているコンサルノウハウである「インパクト・メソッド」は、元々、岡田幹雄さんという方と倉益幸弘さんたちが日本能率協会時代に始められたもののようです。

この会社が提供しているコンサルノウハウである「インパクト・メソッド」は、元々、岡田幹雄さんという方と倉益幸弘さんたちが日本能率協会時代に始められたもののようです。

元々は研究開発部門のホワイトカラー層を対象としていたようですが、営業現場や営業企画部門でもフィットすると感じました。

組織における人と人とのコミュニケーションは、アナログがなきゃやってけないし、認識合わせをしなきゃ始まらない、頭の中をお互い見せっこしなきゃわからない(特に上司が部下に対して、あるいはベテランが若手に対して)、という考え方が通底しています。

私はマネージャー時代にそういうことがあまりできていたとは言えません。

その大反省の上に立って、リーダーがメンバーと一緒に目的に向かってチームワークを構築しながら仕事の喜びを感じあえるように、この考え方ややり方・仕方を展開していこうと思っています。もちろんやり方ありきではなく、お客様企業・組織の現場・現実に適応させながら、ですが。

ところで、同じ東京国際フォーラムの地下にあいだみつをさんの美術館がありました。東京駅のすぐそばにこういう施設があるというのはなんとも優雅な心持になったものです。

ところで、同じ東京国際フォーラムの地下にあいだみつをさんの美術館がありました。東京駅のすぐそばにこういう施設があるというのはなんとも優雅な心持になったものです。

この日は朝6時に家を出て、懇親会にも参加して、さらに八重洲ブックセンターにも顔を出して北陸新幹線で帰って来ました。

この日は朝6時に家を出て、懇親会にも参加して、さらに八重洲ブックセンターにも顔を出して北陸新幹線で帰って来ました。

新幹線から富山地方鉄道への乗継の際、新黒部駅の待合室で座っていたら、東京からお越しの夫婦連れが入ってきて、待合室の中でエアコンが効いていたのに感動しておられました。お金はかかっているでしょうけど、この季節、20分も暑い中で待たされるうっとうしさから解放される心地よさが感動を呼んだのでしょうね。

「足取り」カテゴリーアーカイブ

某大学のOB会で講演をさせていただきました。

この春、私が独立することを聞いた先輩から、大学のOB会で何か話をしてくれないか、とご依頼をいただき、本日65分間のお話をして参りました。

工学部のOBさんなので、私みたいな文系・事務営業畑の人間が果たしてそぐうだろうかと懸念しつつも、皆さん組織人の方々(それも富山県の中枢を担うような方々が多い)だということで、組織運営に関する話なら共通点があるだろうな、と思い、取り組ませていただきました。

テーマは「今こそ復活を“チームワーク”で作る強い組織の要諦」というものです。

これは私のマネージャ経験(大方は失敗のお話)とこれまで取り組んできたチーム仕事に関する研修受講や個人学習のエキスを盛り込んだものです。

もうずいぶん久しぶりに人様の前で話をしたので、喋り方や間の取り方など、すっかり忘れてしまっており、相当ドタバタしたと思います。

しかし結果は・・・成否はともかく、参加者の方々からは微笑みなどのストロークもふんだんにいただき、大変立派な名刺も何枚もいただき、実は私が一番得したのではないかな、とルンルン気分で終えた一日でした。

ありがとうございました。

カリスマ支援家・小出宗明氏の講演を聞きました。

富山県新世紀産業機構で、本日、カリスマ支援家と言われる、小出宗明氏の講演がありました。

この人の本は私の知っているだけでも3冊出ています。

仰ることは至極オードソックス。

例えば、売上を伸ばす道は3つ。

①販路拡大、②新商品・新サービス、③新分野。

・・・これはアンゾフの成長ベクトル。

少し経営論の勉強をした人なら誰でも知っている理論です。

しかし彼はそれを理論で終わらせず、現実に企業経営者が実行できるように、丁寧にかつ具体的にしかも根拠をつけて説明するので、実現可能性が極めて高いというわけです。

そしてどの道に進むにしても、その企業の本当のセールスポイントを見つけてそれに焦点を絞り、かつターゲットを絞り、規模が小さいがゆえに連携できる人々と協力して取り組むという大原則で、どの課題にも取り組んでいるということです。

いい商品はみんなが求めているはず。

しかし知ってもらわなければ誰も買いに来ない。

お金をかける余裕はない。

お金をかけずに多くの人に知ってもらうには・・・。

インターネットを利用しない手はない。

そこが知恵と工夫の出しどころです。

企業経営者と話し合う時の心得も仰っていました。

①リスペクト

②否定しない

彼らは私たちと違い、何人何十人もの従業員を雇用している経営者です。

私たちよりもはるかに優れた人である。夢もあり希望もあり現実に人々を雇用している。そのことだけで十分に尊敬に値する、というわけです。

よろず相談窓口に足を運んでくる、という時点で既にチャレンジの意欲があるということです。

その動機は決して否定してはいけないので、生きていく、生き残って行く価値があるはずだという、支援者としての基本的心構えです。

さてさてその他にも色々勉強になったことはありますが、今日はこの辺にしておきます。小出さん、ありがとうございました。

ブログを移転・開設しました。

独立開業してやがて2か月近くが経とうとしています。

この間の皆様の力強い励ましとお支えに心から感謝致します。ありがとうございます。

さて今日は少し時間が取れたので、懸案だったブログの移転を行いました。

技術的な詳しいことを解説するスキルがありませんので、やったことだけをここでは紹介します。

①さくらインターネットにインターネットでレンタルサーバの申込をし、ドメインを取得。

②さくらインターネットのサーバにブログ作成ソフトとして「wordpress」をインストール。

③元々のブログの記事を一括ダウンロード。(文字を打つ順番を間違えるとダウン道路となります。関係ありませんが、念のため)

④元々のブログの画像(写真)を一括ダウンロード。(記事とは別にやる必要がありました)

⑤FTPソフト(FFFTPというフリーソフト)を自分のPCにダウンロードしてインストール。

⑥ダウンロードした画像をFTPソフトを使ってさくらインターネットのレンタルサーバ内にアップロード。(はあはあ・・・)

⑦ブログに載せていた写真の保管先が⑥の場所に変わるため、記事の中に埋め込まれている画像の保管場所の指定先を⑥の場所に変更。(これはなかなか難物でした)

※ここでwordpressのインストール場所がわからなくなってしまい、お師匠さんにSOS。急遽助けてもらうことに。このお師匠さん、スーパーマンでして、遠隔で10分ほどで私のぐにゃぐにゃの悩みを解決してくれました。感謝感謝。

⑧所在が明らかになったwordpressに対して先程ダウンロードした記事を一気にアップロード。・・・ところが、写真のリンクの張らせ方がうまくなく、っていうか間違っていたため、写真は一切引っ張ってくれず、文章だけのブログに。

⑨色々調べて写真のリンク先(リンクのさせ方)がわかったので、折角アップロードした記事を全て削除、削除、また削除。(ひいひいふうふうへえへえ・・・)

⑩記事の中の写真リンク指定を全て置換し、再度wordpressへアップロード。今度は無事に写真も引っ張ってくれ、文章と写真が元と同じように掲載されるようになりました。

⑪新たに独自ドメインを取得。ドメイン名の後ろにプロバイダの名前がつかないようにしたいと思い、独自ドメインを取得。

⑫自分のホームーページ(http://www.nakajinkazuto.com/)の中に埋め込んでいるブログへのアクセスについても新しいものに変更。

⑬新しいブログに新規の投稿(これです)。

⑭元々のブログにて「引越・閉店」のご挨拶。

旧のブログでは2008年4月の開設からこれまでおよそ17600件のアクセスをいただきました。沢山お読みいただきありがとうございました。記事はこちらで引き継いでおります。これからもご愛顧のほど、よろしくお願い致します。

よろず支援拠点での活動開始

今日から富山県新世紀産業機構内の「中小企業支援センター」において、「よろず支援拠点事業」という仕事の相談員(サブコーディネータ)という立場で参加させていただきました。

何をするかというと、中小企業や小規模事業者の方々の経営上の色々な相談事に対応させていただく、という仕事です。

初出勤でしたので、先輩相談員の対応模様を隣に座って勉強させていただく、というところからの出発です。

企業の経営者の方々が考えておられることに対して、客観的に助言する仕事であり、何か一つでも二つでも役に立つ情報提供ができ、相談企業のビジネスがより良くなればいいなと思っています。

一つひとつ勉強しながらの取組ですが、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家として、有用なお手伝いにつながるよう頑張ります。

※参考「よろず支援拠点」とは:国が全国に設置する経営相談所です。 中小企業・小規模事業者の皆様の売上拡大、経営改善など、経営上のあらゆるお悩みの相談に対応します。

富山の「よろず支援拠点」:富山県富山市高田527番地 情報ビル1F 公益財団法人 富山県新世紀産業機構 内

Tel.076-444-5605 Fax.076-444-5646 E-mail:yorozu@tonio.or.jp

参考URL:http://www.smrj.go.jp/yorozu/087938.html

税務申告ばなしその2(源泉徴収について)

企業(コンサルタントにとってはお客さん)から仕事を請け負い、代金をいただく場合、給与所得者の場合は所属している会社が源泉徴収をしてくれます。

源泉徴収すなわち、所得税を頭から差し引いて、企業が国に税金を納めるということです。従業員はいちいち自分で税金を計算して納めに行く必要はないということです。

上記の「お客さん」からコンサル代金をいただく場合でも同様で、納税義務は代金を支払う側(企業=お客さん)にあるそうです。従って、たとえば1万円のコンサル代金を請求し、その額が振り込まれたとしたら、源泉徴収税10.21%は1万円に乗じて1,021円を企業が国に納めなければならないそうです。または、1万円から10.21%を逆算して(大体1,000円ほどになるのでしょうけど)、差し引いた額をコンサルに振り込む、ということになるのだそうです。

個人で事業を営んで初めてわかるあれやこれやでした。

勉強になります。

個人事業主の税務申告の相談

個人事業主2日目となりました。

ものの本を読むと、個人で所有する自動車・・・これは当然仕事で使うのですが、私用でも使いますが、そういう、資産なるものを、仕事部分を按分して貸借対照表に載せることができ、かつ減価償却費を損益計算書に載せて、費用として見ることができるというようなことが書いてあります。

費用として見ることができるというのは、収入から差し引くことができるということで、それだけ税金の対象となる所得の額が小さくなるということで、細々と事業を営もうとしている私のような個人にとっては大変助かることです。

ということで、実際どうなのか?と地元の税務署に聞いてきました。(売上もないのに何をしとるのか?と思われそうですが、来年の申告時期になってから慌ててもどうしようもないので、今のうちいまのうち)

答えは一発、とてもシンプルでした。

購入してから今までの期間の分について、購入価格に減価償却率という比率を掛け、その分がこれまでの価値の減少分とします。次に減少した価値を差し引いた残りが事業当初の資産額となります。その資産額に対して、これまた減価償却率を掛けた額が今年の減価償却費となります。それに仕事で使う割合(80%とか90%とか50%とか)を掛け、出てきた額が事業の費用として見させてもらえる、ということでした。

但し、個人としての償却年数とか償却率は、事業用として見る場合と異なるので、やはり税務署という専門家に素直に話をして相談するのが間違いないようです。こんな複雑なこと、本やネットを見てもそうそうわかりませんからねえ。

独立開業しました

本日、地元の税務署に「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出してきました。

また県税事務所には「個人の行う事業の開始届」という書類を提出してきました。

前日の4月13日には、6年9か月お世話になった富山県内の地域金融機関を円満退社させていただきました。サラリーマン生活31年と13日に終止符を打ち、新たな門出を迎えました。

退職から開業まで少し時間が欲しかったのですが、諸般の事情でゆっくりとはいておられず、退職の翌日に早や開業届提出となった次第です。

前職において退職に向けて事務を進めていただくことになってからは、自分の営みとしては独立に向け様々な準備を行いました。

参考に簡単に記載しておきます。(順不同です)

1.個人で行くか法人を設立するかの検討 ⇒ とりあえず個人で行くこととし「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」と「個人の行う事業の開始届」を準備。正本のほかにコピーを一枚用意しておき、それにも受付印をもらう。(後々いつ開業したんだっけ?ということがわかるように、その他開業届をしたことの確認書類としても必要になるケースがあるそうですから。)

2.青色申告を行うため、会計・税務処理のやり方を検討 ⇒ 色々なパソコンソフトを調べた結果、自分のニーズ(販売管理との連携、低廉な料金、ある程度のサポートの充実、仕訳の簡便さ、クラウド対応、制度変更時のアップグレードの容易さなど)に最も適していた「MFクラウド確定申告」と「MFクラウド請求書」というクラウドサービスの利用を決定。これ、銀行の収支やクレジットカードの支払情報なども引っ張ってきてくれるので、仕訳入力が楽です。(なんでもかんでも仕事の経費にしてはいけないので取捨選択は必要ですが)

3.屋号を検討 ⇒ 個人名だけでは様にならないので、自分の名前の後ろに「中小企業診断士事務所」をつけることに。(事務所というよりは自宅の一角を事務部屋にしただけなのですが・・・)

4.名刺の作成 ⇒ パソコンを使って自分で作ることもできますが、どうせならロゴが入ったカッコいいものがいいと思い、プロのいる印刷会社に相談。小学校の時から好きだったマークと自分の思いを伝えてプロのデザイナーの方にアレンジしてもらいました。気に入ったのができました。

5.挨拶ハガキの作成 ⇒ 自己紹介用のハガキサイズのカードを作成するつもりでしたが、開業当初は訪問できない方々に対する挨拶状が必要だと気づき、急遽ハガキの作成に切り替え。名刺と一緒に依頼したので、ロゴも入り、ブランド戦略っぽくなりました。

6.ハンコの作成 ⇒ 請求書に押すハンコは個人なので丸印でもいいようですが、屋号をつけた以上は、角印があった方が適切だろうと考え、はんこ屋さんに相談しました。後からネットで調べると3分の1程度の値段でできたようですが、開業当初は顔を見て話ができる人にお願いするのが良いのだ、と割り切ることにしました。

7.会計書類の保管方法の検討 ⇒ 今まで買物から帰ってきたらゴミ箱行きになっていた領収書類は、仕事に要したものは軽費として課税対象から引くことができるため、会計帳簿に記入するだけでなく、証拠書類として保管しておかなければならないということにも今さらながら気づいた次第です。そのため、A4サイズの2穴バインダーファイルを購入。A4の紙に1件ずつ貼付の作業を行っている次第です。

8.これらの開業前の諸々のお金は「開業費」として計上でき、しかも通常は5年程度で償却する「繰延資産」というものになるらしいです。もちろん税務当局がどう判断なさるかはわかりませんが。

9.マイカーの用意、ホームページの立上げ ⇒ 去年の終わり頃から徐々に準備してまいりました。ホームページとこのブログのリンク張りも行いました。

10.独立開業の基本的準備事項 ⇒ ドメインやSWOT分析的なことや夢の整理やスキルの棚卸などが、独立開業の大前提として極めて重要なのは言うまでもありません。が、これは別の時に書かせていただきます。

仕事については、富山県新世紀産業機構の中小企業支援センターでの「よろず支援拠点」という経営相談事業などに携わらせていただく予定です。

50代半ばの独立開業は、定年前としては早すぎるようにも思います。またコンサルタント業へ乗り出していくには、少し年齢を重ねすぎたかなという気もします。しかし、こういうものはたぶんタイミング=自分がやろうと思った頃合いが一番いいタイミングなのではないかと思います。

今後、ふるさと富山を地盤に、これまでお世話になったNTTグループや地域金融機関の方々への恩返しも含め、私の経験や知識を活かし、地に足をつけて80歳くらいまでしっかりと仕事をしていきたいと思っています。

組織人ではなくなったとは言うものの、一人でできる仕事の範囲などたかが知れています。色んな方々と力を合わせて助け合いながら企業の支えとなって行きたいと思っています。ゆるやかに、柔軟に、フレキシブルにチーム編成などをしながら、企業・組織の様々な課題に取り組んでいきたいなと思っています。

(ご同道の士の皆さん、ご指導・ご鞭撻・お力添えのほど、よろしくお願い致します!)

ホリディ・コンサル・2ndステージ

昨年の秋から行っている「ホリディ・ボランティア・コンサル」。

昨年中は結局、会社の求人活動に役立てることを目的としたホームページの制作、となった。

ホームページ作りは専門家にお任せして、私自身は盛り込むべき項目の検討、コンセプト作り、社長挨拶、先輩社員インタビューなどのお手伝いをした。

年末に仕上がり、その後の採用活動の側面的なお役には立てたようである。

入社志望者が何人かあり、それぞれホームページを見ているとのことだった。

明けて1月、次の課題を社長からいただいた。

今度は社長を支える立場の幹部の方々のリーダーシップ向上に向けた取組である。

部下指導のためには、まず上司が自己管理ができていることが大事だが、現時点では幹部の方々も特段の目標設定があるわけではない。

そのため、部下指導を行うも何も、何をもって指導していいかの基盤が社内にないことがわかった。

そこで、まずは全社共通認識となるよう、各自が自分で目標を設定し、目標管理をしていくというところから始めることになった。

目標管理というと、各自が自己申告した目標を上から管理され、できないと低い評価しか得られず、昇給や昇格にマイナスになるので、あまり高いハードルを設けないようにしよう、という従業員側の防衛策が取られ、結局うまくいかない、といった事象が見られる。

しかし本来の目標管理は自己の成長のための手法であり、会社が業績評価をするための指標などはまた別のものである、というようなことをドラッカー教授も言っている。

この企業においても、まずは全員が目標を持ってこの一年仕事に取り組み、できれば「良かったね」できなければ「じゃあ次どうしよう?」という話し合いを上司と一緒に考え対策を取っていく、ということをしていく。

この話し合いの営みを通じて、上司は上司の役割を担っていき、部下は自己成長に取り組むとともに上司との親密な間柄を構築でき、企業との紐帯を強めていくことにつながる。

そんな絵に描いたようにうまいこと行くはずがない、かも知れないが、対話のやり方をお伝えし、それをチェックし、スムーズな話し合いをプロデュースし、求める結果に近づくように支援してくのが私の役割である。

人の成長に関することなので、成果をあせってはいけない。ましてや個人の成長目標の設定などこれまでやってきたことのない企業である。色んなことが初めてで、従業員の皆さんも相当戸惑うことと思う。一つずつ紐解きながらお手伝いをし、皆さんにとってレベルアップが実感でき、収益にもつながっていくよう取り組んでいきたい。

通信環境の整備

ファクシミリを一台導入し、本日電話番号の設定工事が行われました。

ファクシミリはブラザーの複合機です。

通常はファクシミリと電話にそれぞれ別の番号をつけるのでしょうが、私の所は一つの番号で電話とファクリミリを兼用すれば十分です。

そうそうファクシミリが届くわけでもないし、通常は携帯電話で連絡がつくはずなので。

問題はその受信の仕方です。

先輩のT中小企業診断士にならい、受信したファクシミリをDropboxに自動転するように設定しました。

設定等に少し時間がかかりましたが、なんとか成功。

これをやっておくと、仮に色んな所から私には不要なファクシミリが届いても、プリントアウトせずに(トナーの無駄遣いなしに)内容を確認することができます。しかも出先からでも。

紙として出力したければ、家に帰ってきてから出力すればよし、不要ならデータのまま削除すればよし、ということで、情報管理に気をつけつつではありますが、クラウドをうまく活用すれば色んなことができそうです。