夏原武さん、紀藤正樹さんらの著による『これから起こる「マイナンバー犯罪」』というのを図書館で借りて読みました。

・犯罪に巻き込まれないためのマイナンバー制度の基礎知識

・これから起こり得る事態と対処法

・既に発生したマイナンバー詐欺の具体的な手口

などについて書かれています。

具体的な手口は、警察庁や国民生活センターなどが公開しているようです。私も以前総務省のホームページで事例調査をしました。結構生々しい事例が出ていましたので参考になると思います。但し、あくまで過去形です。新しい手口が日々発生していますので、ホームページに出ている手口しかないとは思わないよう注意することが必要です。

今後どんな手口のマイナンバー詐欺が発生しうるか、という話はないものの、誰かが電話やわざわざ訪問してきてマイナンバーを尋ねるとか、マイナンバーが漏れていてなんとかしなければならないからお金がかかる、などということはあり得ない、という基本的なことを理解するよう呼びかけています。

また残念ながら私たちの国では「オレオレ詐欺」に代表されるような特殊詐欺が少しずつ手口を変容させ、相変わらず横行しています。これら特殊詐欺のネタの三原則についても触れられています。

①旬であること、②誰もが興味を持っていること、③しかし詳しい内容はよくわからないこと

なまじ少し勉強して、ちょっと知っているという状況が結構危ないそうです。

「〇〇について知ってますよね?」って電話口で言われると、「知らない」というのが恥ずかしいため、ついつい「ああ、知ってるよ」と答えてしまう。ここからズルズルと相手の手練手管にはまって行ってしまうような人もいらっしゃるそうです。

電話を利用した詐欺に対する防衛手段として、NTTのナンバーディスプレイサービスに入って、知らない電話番号からかかってきた電話には出ない!などのシンプルだけど有効な対策が書かれています。それに対応していない電話機の場合は購入する必要はありますが、家電量販店なら1万円も出せば手に入ります。

マイナンバーが漏れたことだけですぐに犯罪に合う危険性は小さいとのことですから、根拠なく不安に陥ることのないよう、知らない人から脅かされても安易にそれに乗らないよう、冷静にかつ周囲の人に相談することで危険を防ぐようにしたいものです。

「読んだ本」カテゴリーアーカイブ

ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』

とても面白かった。まず言いたいことはそれです。

最初に読んだドストエフスキーは『貧しい人々』(岩波文庫)でした。

大学に入った年、時間もできたことだし、少ししっかりしたものを読むべきだろうと思い、世界の名作と言われるドストエフスキーの『罪と罰』を初回作品に選びました。

しかしいきなり大作の『罪と罰』に挑戦するよりも、まずはロシアの文豪さんの文体や文化になじんでから、と思い選んだのが比較的ページ数の少ない『貧しい人々』でした。これで少し肩慣らしをしてから『罪と罰』に挑戦。

あれから36年。ようやくドストエフスキー最大の作品と言われる『カラマーゾフの兄弟』に取り組みました。

きっかけは、色んな媒体で、この作品が極めて特異で極めて壮大な人類文学で極めて重いテーマで極めて素晴らしい文学作品だ、というようなことをずっと目にしてきたこと、そしてとどのつまりは今年読んだ筒井康隆さんの『モナドの領域』でもカラマーゾフが扱われており、筒井さんがその関連のツイートで亀山郁夫さんの翻訳によってようやく読むことができた、という主旨のことを書いておられたことです。

ということで、今年の1月13日に入手してから4月16日まで約3ヶ月かけ、全5巻約2000ページを読了しました。

さて、読後の感想。

物語の導入部分は、好色な男が複数の妻との間にできた子どもを自分で育てる能力も意思もなく、見かねた親戚などが子どもたちをそれぞれ引き取って養育した、というようなことが綴られています。

そこからいきなり三男が修行している修道院での家族会議の場面になるため、バラバラになっていた兄弟と父がいつの間にどういう経緯で元の家族に戻ったのかがわからないまま会議の風景に入っていくため多少混乱はしますが、導入部分はともかく、修道院での会議を起点として読み進めれば、多分それほど違和感はなく読んでいくことができます。

壮大な物語ではあるものの、2000ページで語られる時間はほんの数日の出来事です。極めて短い時間の中での濃密な親と子の確執や妄執、現生における神と悪魔の戦い、神聖なはずの宗教指導者の矛盾や混沌、しばしば出てくる「カラマーゾフ的」という強く憧れもあるがどちらかと言うと忌み嫌われる風な遺伝的形質、三兄弟と父を取り巻く多彩な脇役たち、と盛り沢山。しかも出てくる人々が軒並みよく喋る。語り出したら一晩でもかかりそうなくらいセリフが長いので、よくこれだけ多くのことを滔々と語ることができるものだと言葉の洪水に溺れそうになりながら、舟のへりに必死でしがみついているようにしてなんとか読み進めるって感じです。

アリョーシャという三男坊がドストエフスキーにとっては「我が主人公」であり、私から見ても好感の持てる悩める青年なのですが、兄弟三人、それぞれ個性があり、味わい深い人々です。特に長男のドミートリー。この人は大変がらが悪い。粗野で乱暴で放蕩で猥雑。元軍人なのに規律めいた様子がさっぱり見えない。父フョードルによる「無関心」の一番最初の犠牲者だと思えば、彼の精神世界の寂しさには同情するものの、目の前にこういう人が現れると親しくなりたいなとは思わない人物です。にも拘わらず、とてもピュアな性格で可愛げがありなんだかほっておけない。次男のイワン。極めて理知的で心理分析にも長けていて、もしかするとサイコパスなのではないかなと思わせるような頭のいい人物です。しかし彼も最後の方では果てしない苦悩に落ち込む。

三男のアリョーシャはこの物語の続編において、恐らく皇帝を殺めんとする者になるのではないかと訳者が書いています。宗教的にピュアなあまり行き過ぎて世の中を混乱させる人々は歴史上もいたわけだし、ロシアにおいてもそのような事件があったそうです。「肝心な二つ目の小説」にその辺のことが描かれる予定だったようで、その二つ目の小説を手がける前にドストエフスキーが世を去ったのはとても残念ですが、この2000ページだけでも文学の世界を十分に堪能できます。

一人ひとりの人間同士の関係がとても濃密で、ついさっきまで赤の他人だった人同士も関係が生じると厚い交流が始まる。それはもしかすると現代から遥かに遠い、人間関係が濃密だった大昔の物語なのかも知れませんが、深さやじっとりとした時間感覚はともかく、人が人と接した時に、色々な感情が沸き起こってきてその感情がベースとなって何らかの反応が出てくることは間違いなく、怒ることも、腹を立てながら悲しい様子を見せることも、逆に腹の中で怒りに燃えながら悲しい表情になることも、人の態様という点では現代にも十分通用するものであり、典型的な思考・感情・行動などが描かれていて大変勉強にもなりました。

これだけの物語が今から130年も前に書かれたということが驚きです。一回だけの読書ではとても味わいつくせず、まだまだ色んな気がついていないことがあると思いますが、こればっかりに耽溺はできません。一旦書を閉じることにします。

横溝正史さんの『本陣殺人事件』

今頃ではありますが、横溝正史さんの名作『本陣殺人事件』(1948年第1回探偵作家クラブ賞受賞作)を読みました。

私が高校生の頃、角川映画が花盛りで横溝さん原作の映画「犬上家の一族」「八つ墓村」が大ヒットした覚えがあります。

当時書店に行くと、角川文庫の棚には横溝正史さんの著書がずらっと並んでいて大層興味を惹かれたものですが、表紙が結構おどろおどろしくて(著者ご自身は私生活では「釣り針に指をひっかけて血が出た」という話すら嫌がる方らしいですが)、絵を見ているだけでも陰鬱な気分になりそうだったのでこの年になるまで遂に実際に読んでみる機会がありませんでした。

それでも「名作」と言われるものに手を出さずにいるのもなんだと思い、ようやく一冊。

戦後の早い時期に本格的な推理小説の扉を開いた作品だということで、この本の後、色んな推理作家が意欲的な作品をどんどん世に出したそうです。

かの金田一耕助の来歴や探偵業を始めるきっかけなども書いてあって、金田一シリーズをこれから読もうかと考えている人にとってはお薦めの一冊です。

私自身は、この後『獄門島』『悪魔の手毬唄』『仮面舞踏会』『病院坂の首縊りの家』なども読んでみたいと思うくらいに横溝ワールドに入り込みそうですが、それは後日のお楽しみ。

岩崎夏海さんの『もしイノ』(もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのイノベーションと企業家精神を読んだら)

「もしドラ」に続く第二弾。

不覚にもドラッカーの『イノベーションと企業家精神』という本があることすら知りませんでした。

ドラッカーの本はとにかく示唆に溢れていて、しかし、書いてあることをそのまま現場に適用しようと思っても私ごときはうまく使えないことが往々にしてあります。

そういう観点からすると、経営の現場にどう使うかというストレートなやり方でなく、もっとレベルを平たくして高校野球の現場を改革するという落とし込み方はとても平易で入りやすいものでした。

恐らく原本のエキスをしっかり入れ、かつ岩崎さんの持っている色々な知識も織り交ぜることで、一つの完結したマネジメント本になっていると思います。

私が参考になった点をいくつか列挙しておきます。

1.企業家は7つの変化=機会をうまく捉え、変化に乗る必要がある。

①予期せぬことの生起

②ギャップの存在

③ニーズの存在

④産業構造の変化

⑤人口構造の変化

⑥認識の変化

⑦新しい知識の出現

2.説得とは相手の得を説くこと。

3.トム・ソーヤーのペンキ塗りの逸話(人を動かす秘訣)。

4.古くなったものやことを廃棄することをシステム化していくことの重要性。(イノベーションを魅力的なものとするための第一段階・・・しかし人を同じように扱ってはいけない。他人をモチベートするのは困難だが、居場所をうまく提供できればやる気と自信がわいてくる場合が多い。それをマネジメントがうまくできるかどうか。)

5.企業家的な企業では、トップマネジメント自ら開発研究、エンジニアリング、製造、マーケティング、会計などの部門の若手と定期的に会う。(良い会社はトップとのコミュニケーションをしっかりとっている)

6.型の重要性(坂本龍馬は剣術を知らない人たちを戦力化するために「とにかく振り下ろす練習をしっかりしなさい」と指導した)

その他その他、示唆に富む本で、ドラッカーにインスパイアされてこういう本が書けるというのは素晴らしいことだと感じ入りました。

ホワイトアウトの日曜日と『あの日、パナマホテルで』

今日は富山で作家宮本輝さんと女優中江有里さんの北日本文学賞の対談の日。

宮本輝さんは『蛍川』以来のファンだし、中江有里さんは私が初めて広報担当になった年にNTT116のCMでコマーシャルデビューなさった人。

午後2時の開演に間に合うように少し早めにと思って正午頃出発したのですが、 これこのように2メートル先が見えないホワイトアウト状態で、対向車も直前まで見えず道の端っこも信号機もよく見えないことがわかり、とてもとてもまともに富山まで行きつけるとは思えず泣く泣く断念。

これこのように2メートル先が見えないホワイトアウト状態で、対向車も直前まで見えず道の端っこも信号機もよく見えないことがわかり、とてもとてもまともに富山まで行きつけるとは思えず泣く泣く断念。

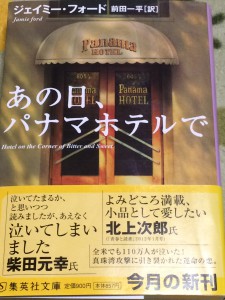

数年前、中江有里さんがラジオでジェイミー・フォード氏の『あの日、パナマホテルで』という小説の紹介をしておられました。

中江さんの解説がとても感動的だったので、こりゃあ何かの縁だ、読まなきゃと思いつつ早や数年。今回の対談を聞くまでには読了せねばと年明け以降の自分への宿題にしていました。

純文学的なものはあまり得意ではないので、ついつい別のSFやドタバタを読んでいたのですが、さすがに今日は最終日のため、残り半分ほどを一気呵成に読み終えました。

まあなんというか、もう、ボロボロもんでした。それも最後に来て一気に、ではなく、半分を過ぎたあたりから、これでもかこれでもかと心を揺さぶる登場人物たちの心情・行動・愛。読んでは顔をぬぐい、また読み、またぬぐい、の連続でほとんど感極まった状態になりました。また、もし自分が主人公のヘンリーのように勇気あふれる少年だったらなあと思ってみたり。ある種『蛍川』に似ていなくもない少年の恋。こちらは第二次世界大戦中のアメリカでの出来事で、スパイ容疑をかけられた日本からの移民と中国系移民の話であり、背景も結末も全く異なりますが、共通点もあるように感じました。

中江さんっていう人はこういう本を日々読んで感性の高い人になっていってるんだろうなあ。できれば「ありがとう、あなたの推薦図書、ようやく読みましたよ、とっても良かったですよ」と直接お礼を言いたかったのですが、今日のところはここに感謝の気持を延べさせていただくことにしましょう。

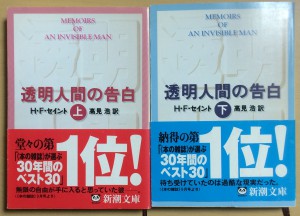

『透明人間の告白』(H.F.セイント著)

以前映画で「インビジブル」というのを観ました。主演はケヴィン・ベーコン。

透明人間と言えばウルトラQだったかウルトラマンだったか円谷プロの作品でも観たことがあったような気がします。あまり悪い印象ではなかったのですが、この「インビジブル」はかなりエグイ映画でした。

そもそもはH.G.ウエルズのSF小説が原作らしいのですが、たまたまこのH.F.セイントの『透明人間の告白』が「本の雑誌」の30年のベスト本だということを知り、「インビジブル」の原作かと思って読んでみました。

読み終えた後で「インビジブル」とは全く別の話だと知りました。こちら『透明人間の告白』は、全体的にはディテールの記述がとても詳しく、そのためややもするとくどいなあと感じる所もありますが、サスペンスの要素がふんだんにあり、結構ハラハラドキドキの連続です。最終的にはなんとなくハッピーな感じなのが救われます。この点主人公が悪役でかつ恐怖映画に近いテイストの「インビジブル」とはだいぶん違っています。

読み終えた後で「インビジブル」とは全く別の話だと知りました。こちら『透明人間の告白』は、全体的にはディテールの記述がとても詳しく、そのためややもするとくどいなあと感じる所もありますが、サスペンスの要素がふんだんにあり、結構ハラハラドキドキの連続です。最終的にはなんとなくハッピーな感じなのが救われます。この点主人公が悪役でかつ恐怖映画に近いテイストの「インビジブル」とはだいぶん違っています。

そんなわけで時間ができたらこの原作に基づいて作られた映画「透明人間」も観てみようかなという気持ちになったり。(新潮文庫版はないようなので、河出文庫のリンクを掲示しておきます)

田中靖浩さんの『良い値決め悪い値決め』

ねぎまじゃなく、値決めです。

田中靖浩さんという公認会計士の書かれた『良い値決め悪い値決め」という本を読みました。

わりとスイスイ読めました。

値決めについての本です。

企業が生き残って行くためには、コストから考える価格設定<コストプライシング>ではなく、お客様にとっての価値から考える価格設定とし、そこから利益を引いてコストを設定する<バリュープライシング>の考え方が必要だと述べておられます。

これは従来型の大量生産、大量仕入、大量販売のビジネスモデルではなく、コストを割り出しにくい情報社会型の価格設定方法だということです。

但し、固定費の大きい事業は値下げが可能だと言っても、装置産業はいいとしても、人間そのもので商売する情報・サービス業は値下げをして大量販売なんてことができるわけではないので(仕事量を増やそうとすれば自分の時間を削るしかないので)、値下げはいけない、とも論じられています。

当たり前と言えば当たり前の固変分析(損益分岐点分析との違いが実はよくわかっていないのですが)的な考え方によって、費用の内固定費が大きい事業は、売上を伸ばせることができるのなら値下げしてもいい、その典型例が100円バーガーをやったときのマクドナルドだ、という論。

それともう一つの柱は行動経済学。松竹梅と3種類の価格設定がしてあると、その絶対的価値はともかくとして、人は竹を選びやすいという心理を狙った商売のやり方。

最後に「あなたがこの先、幸運な人生を歩めるかを決める<3つのポイント>と幸運な人生に進むための<3つの課題>を引用させていただきます。

1.3つのポイント(この3つに関わっている人はこの先しんどい)

①変動費が少ない固定費中心型のビジネスに関わっている。

②デジタル・オンライン・グローバルなビジネスに関わっている。

③大企業に勤める男性で、職場と飲み屋以外に楽しめる場所がない。

2.3つの課題(これらをクリアすれば、ビジネスパーソンとしてブルーオーシャンに行ける・・・かも)

①相手から「また会いましょう」と言われる人間かどうか。

②集まった人が「楽しい」と思える場所を作れるかどうか。

③「来て欲しくないお客様」の像を明確に認識できているか。

・・・う~ん、自分にとっても課題です。しっかり認識して精進していかねば、です。

浅葉なつさんの『神様の御用人』

川上徹也さんの『物を売るバカ』

ちょっと衝撃的なタイトルの本です。

クライアントへの助言の材料として読ませていただきました。

もう随分前から言われていることですが、「作れば売れる」⇒「上手に売れば売れる」⇒「物が余って安くても売り込んでも売れない」と時代が変遷してきました。

今は「心の時代」だと言われて久しいです。

「心の時代」って言ってもよくわからないですね。それを、具体的にマーケティングの現場からレポートし、経験則を理論的にまとめあげた本です。

製造業、小売業、商店、料理店や小規模事業者の皆さんにも参考になる点があると思います。

そこで、キーワードをあげておきましょう。

1.その売り物や売り手に関する「物語」があることが売れる条件。但し実話であること。

2.心地よさややすらぎなどの「体験」を買う。

3.売れるための「共通の感動のツボ」がある。(詳しくは本書をご覧になるか私までお問合せ下さい)

4.「物語」を整理するためのポイントは「①志」「②独自化のポイント」「③魅力的なエピソード」。さらにこれらを「キャッチコピー」として一言でまとめる(ここら辺はコピーライターさんの得手分野ですね)。

巻末にはお客様とラブラブになりリピーターになっていただくための秘訣(MAGIC1~7)までついているという贅沢な内容でした。なかなか強烈な黄金律だと思いました。中でもMAGIC6「ミステリアスな要素を残せ」というのがなるほど、とうなった部分です。お花屋さんの例示話がわかりやすかったです。

大山敬義さんの『社長!あなたの会社、じつは・・・・・・高く売れるんです!!』

タイトルを打って、ちょっと胡散臭いかなあと思ってしまいました。(「・・・」があまりにも多いので)

「富山県よろず支援拠点」で経営者、管理者、創業予定者の方々から経営に関する色々なご相談を受けています。

その中で、事業を誰かに引き継ぎたいといったご相談もあります。

親族に引き継ぐか、親族以外の従業員に委ねるか、はたまた別の会社に引き受けてもらうか。もちろん解散という手段もありますが、人間、いずれこの世とおさらばしなくてはならず、創業バリバリ経営者と雖も、いつか引き際があります。

その時にどうするか、といったことをドキュメントタッチで描いた本です。

M&A中心に書かれたものではありますが、とてもわかりやすく一通りのことが理解できるようになってます。

と、もひとつ、隣に写っているのは木下斉さんの『稼ぐまちが地方を変える』という、民主導で町おこしをやってこられた方の事例&教訓本です。これは町おこしだけではなく、個社の創業や新規事業進出、経営革新にも共通した教えがあり参考になりました。