数年前にドストエフスキーの『白夜』という短い小説を読みました。なんとも言えない幻想的な失恋小説でした。その時の個人的な印象を言えば、装丁の影響を受けたのか、どことなく日本の「雪女」を連想させられました。そこから改めてドストエフスキーに挑戦していこうと決意したのがこの投稿内容のきっかけになります。

ドストエフスキーは大学に入った年に、ちゃんとした小説を読まなければという思いで挑戦したものです。最初は肩慣らし(ロシア文学への心のハードルを下げるための練習)として『貧しき人々』を読み、人物の名称や表現に馴染んだ上で『罪と罰』に取り組みました。それからかれこれ40年近くを経て、7年前の2016年、一週間ばかし仕事からも世間からも離れられる機会がありこの機を逃してなるものかと思い『カラマーゾフの兄弟』を読みました。村上春樹さんの小説にはしばしばこの本のことが出てきていたので、随分前から気になっていたものです。さらにちょうどその頃亀山郁夫さんの新訳が話題になり、筒井康隆さんが亀山訳によってようやく読めたという主旨のことを仰っていたので、それでは、と私も挑戦しました。いわゆる五大長編の1と5だけを読んだことになります。

それで終わっても良かったのかも知れませんが、あと三作を読まないというのもどうかなと思い、『白痴』『悪霊』『未成年』のどれがいいかなあと検討。なんとなく『未成年』というのはあまり聞きませんし、他の二作の重そうなタイトル、巷間耳にするそれらの小説の重々しさに比べるとまだ軽いのではなかろうかという期待がありました。という安易な理由で『未成年』に取り組んだのが数年前。三、四十ページくらいのところであえなく挫折してしまいました。何が面白いんだろう?ということと、見開きに改行が一つもない文字びっしりのページの連続で、しかも言いたいことが伝わりにくい難解さ(ビジネス文書ではないという割り切りをすべきだったのでしょうけど)、ということで、ほうほうの体で逃げ出したという感じでした。

今年の初めだったと思いますが、丸谷才一さんが「読まれないドストエーフスキイ」と書いておられた『ステパンチコヴォ村とその住人たち』を偶然書店で見つけ、帯に「ドタバタ笑劇」とあったので、一気呵成に読みました。その勢いで5月に改めて『未成年』に挑戦し、約2カ月半かかって読み終えた次第です。

やはり前回同様何度も挫折しそうになりましたが、この間、他の小説には見向きもせずに取っ組み合いをしてきました。後になってわかったのですが、主人公には母の違う姉がいるのですが、その女性のことを「主人公が好意を持っている2人のうちの一人の女性」だと錯覚していました。確かに振り返って読み直してみると「姉」であるとはっきり書いてあるのですが、途中で忘れてしまっていました。そのくらい混乱する小説です。

しかし今回勉強になったことがあります。ロシアの名前のつけかたは、本人の名前・父の名前(少し変形)・苗字、という構成になっているようで、例えばこの小説の主人公であるアルカージー・マカローヴィチ・ドルゴルーキーは、苗字がドルゴルーキー、父の名前はマカール、本人の名前がアルカージー、となっています。姉のアンナ・アンドレーエブナ・ヴェルシーロワは、ベルシーロワが苗字の(たぶん)女性名詞、アンドレイが父の名前(父は、アンドレイ・ペトローヴィチ・ヴェルシーロフ・・・実は主人公アルカージーの実父でもある)、アンナが本人の名前、という具合です。それがしっかり頭に入っていれば、アンナ・アンドレーエブナがヴェルシーロフの娘であり、すなわち主人公と同じ父を持つ姉弟であることもすぐに理解できたはずなのに・・・という思いに駆られます。しかも同じ人物でも、呼ぶ人によって言い方が異なるため、それらが同一人物であるとちゃんと認識しないままに話しが進んでしまうこともあり、複雑な物語が余計わかりにくくなってしまいます。読み手の力不足ではありますが。

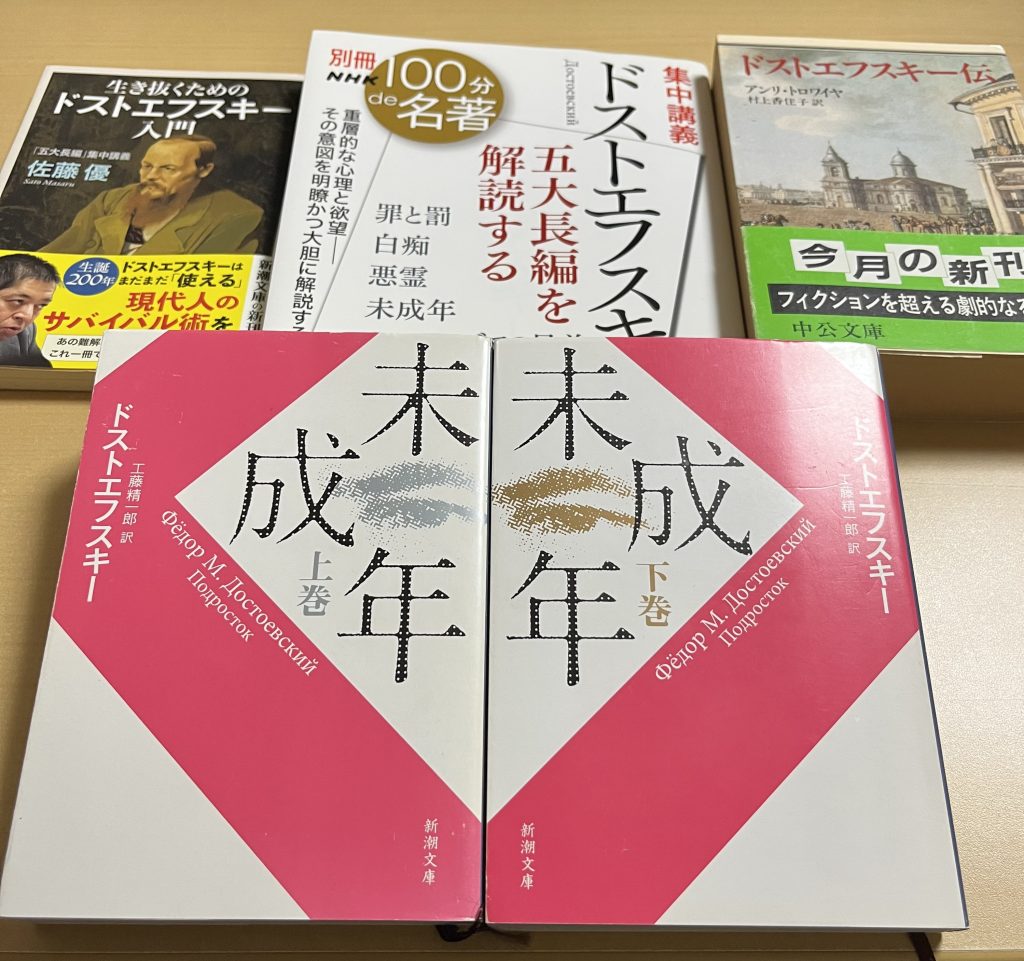

しかし後半から亀山郁夫さんがお書きになった参考図書「ドストエフスキー五大長編を解読する」などを時々眺めたこと、全巻終了後に、他の参考図書にも目を通すことで、もやもやっとしていたことが多少は見通しが明るくなったような気がします。中でもフランスに亡命したロシア人作家アンリ・トロワイヤの『ドストエフスキー伝』は直截的で「目から鱗」状態でした。これら参考図書にはとても助けられました。

最後にいくつか抜き書きを。

新潮文庫上巻p519「われわれは韃靼(タタール)族の侵略にさらされ、その後二百年というもの奴隷状態におかれました」・・・参考図書 NHK出版『世界史のリテラシー 「ロシア」はいかにして生まれたか タタールのくびき』

新潮文庫上巻p568「自分が公正な者は、裁く権利がある」・・・ラスコーリニコフ?

新潮文庫上巻p575「アルカーシャ、キリストはすべてを許してくださいます。おまえの冒涜も許してくださるし、おまえよりももっとわるい者だって許してくださるんだよ」・・・親鸞聖人悪人正機説?

新潮文庫下巻p142「笑いがもっとも確実な試験紙だ・・・赤んぼうを見たまえ、あかんぼうたちだけが完全に美しく笑うことができる」

新潮文庫下巻p265・・・マカール・イワーノヴィチ(主人公の名義上の父)の最後の言葉「なにかよいことをしようと思ったら、神のためにすることだ、人によく見られようと思ってしてはいけない」

さて、しばらくはドストエフスキーから一旦離れ、いずれまた未読の小説集と長編二作に戻ってきます。