アメリカは一つじゃない、ということは、アメリカに限らずどこの国でも同じことなのでしょうが、外と対峙する時のかの国の力強さを考えると、なんとなく一枚岩の国なのかなという錯覚に陥っています。

その、時として一枚岩に見えるアメリカにおいて、国を二分する大戦争「南北戦争」が起こった理由や、どういう経緯で終結に至ったのか、戦後の国内の分断や国民相互の不信感は修復できたのか、など、知らないことだらけだと思い、アメリカの歴史、特に南北戦争のことを少し調べようと思い、図書館で『アメリカ史』(紀平英作編、山川出版社)という本を借りてきました。

日本は、古くから中国や朝鮮半島と交流があるため、歴史の学習において、中国の歴史も一緒に学ぶことが多いです。しかし編者の紀平さんも書いていますが、1853年にペリー提督が軍艦4隻を率いて浦賀にやってきた時を境に、アメリカは海を挟んだ隣の国として極めて近い関係にあり続けてきました。当時のアメリカの人口は、アメリカ統計局のデータから類推すると3,000万人に満たず、恐らく日本の人口よりも少なかったと思われます。(1850年 2,319万人、1860年 3,144万人 アフリカから連れてこられた人々がこの人数に含まれているかどうかまでは確認に至っておらず)http://ocw.nagoya-u.jp/files/221/lec10.pdf

そんなことも私は知りませんでした。考えたこともありませんでした。 しかし19世紀のアメリカは帝政ヨーロッパの動乱と産業革命後の需要をうまく取り込んで、めまぐるしい工業化と領土拡大と経済発展を成し遂げていたようです。

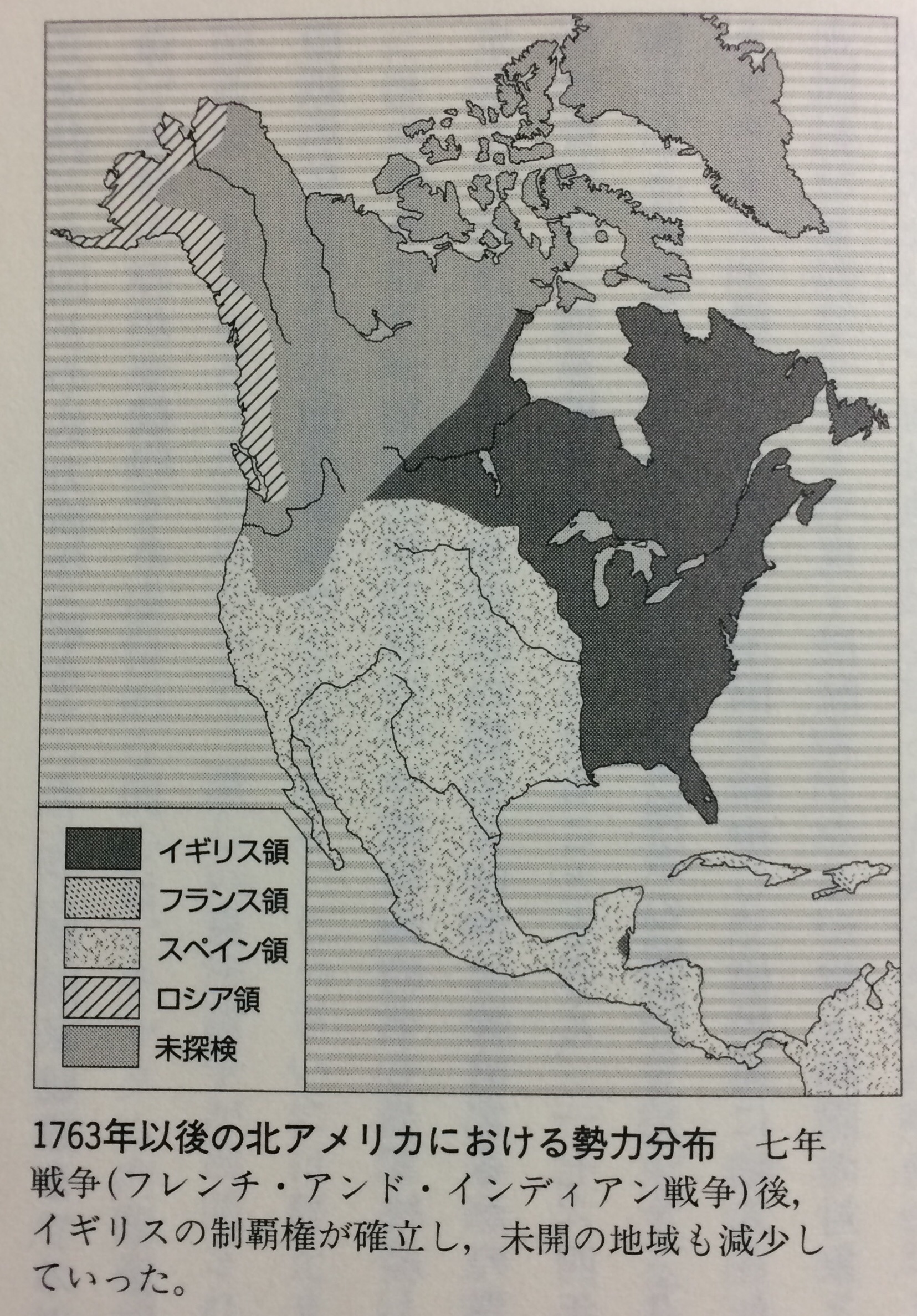

アメリカが国として太平洋岸の土地を自らの領土にしたのは1846年だということです。しかしそれは北部のオレゴンであり、その後メキシコ領だったカリフォルニアなどをメキシコとの戦争で1848年に獲得。日本にやってきたわずか5年前です。

この本を読んで初めて知ったことのもう一つ。今のアラスカ地方は、1763年頃はロシア領だったということ。アメリカがロシアだった・・・というと言いすぎですが、少なくとも北部の一部はロシアが占有していた時期があったということで、米ロ関係ということを考えると、近親者なのかなあと思わざるを得ません。ロシアからすると、お宅のこの辺は250年前はウチだったんだよ、という感じでしょうか。しかも当時はイギリス領とフランス領とスペイン領というものと同列にロシア領があり、アメリカという独立国が存在しない時期です。

さて、なぜ南北戦争という同国人での争いが行われたのか。1807年に奴隷貿易禁止法というものが制定されたとのことです。差別禁止という考え方もあったようですが、もっと大きな声はアメリカを白人だけの国にしようという意見であり、そのために黒人をアフリカに返そうという考え方だったようです。そのためにアメリカはアフリカの一角にリベリアという国を作り、そこへアメリカの黒人を引っ越しさせようとしていたようです。みんながみんな同じ考え方ではなく、色んな考え方があって、そのうちの一つではあったようですが。

法制定当時は、多くのアメリカ人が奴隷制は自然消滅するだろうと考えていたとのことです。しかしイギリス産業革命が進展して、アメリカ南部で栽培されていた綿花への需要が増大して、綿花栽培の担い手である奴隷が必須だったため、奴隷制が息を吹き返してしまったということのようです。一方北部は自国で工業化を進めればヨーロッパに高く売れるとばかりに紡績工場を作って木綿をどんどん製造した、ということです。外国から工業製品が安く入ってもらっては困る北部工業地域の人たちは関税を上げようとし、最高税率40%という時期があったそうです。他方南部の人たちは安く輸出したいがために、関税には反対。そんな南北の利害相反が相互の関係を悪化させていったようです。

長らく、南北の上院の人数は、色んな知恵を出しながらうまく妥協して同じ人数になっていたようです。しかし、徐々に北部が、人口では2.5対1、工業生産額では10対1、農場面積で3対1というふうに南部よりも圧倒的に力を持つようになり、国会議員の数も北部が多くなるという状況になり、南部にとって不利益を蒙るような関税率が維持されたようです。その結果、南部にとってこの合衆国にいると損する、という判断が働いたようで、合衆国から離脱し、南部の6州が「アメリカ連合国」という独立国を樹立した、ということです。それに対して時のリンカーン大統領は、アメリカ全土で選ばれたという正当性がゆらぎかねないと自分の立場を維持するために、彼らは反乱分子であり、討伐しなければならない、とばかりに戦争を始めた(戦端を開いたのは南部だったようですが)、というようなことがこの本には書いてありました。

私なりの解釈でつづめて言えば、関税をかけたい人とかけたくない人の意見の相違があり、関税をかけられ続けては困る人たちが「そもそも独立州が集まって連合しているだけなのだから離脱しても構わない」と考えて離脱し、オレの正当性はどうなる!と怒った行政トップがその動きを潰しにかかって始まったのが南北戦争だった、ということのようです。イギリスやフランスは、アメリカが一枚岩ではなく分裂してくれていた方が世界のパワーバランス上は良いとの考えで、南部を応援しようとの思いもあったようですし、南部もヨーロッパは自分たちに味方してくれると期待していたようです。そうこうするうちに、南部の奴隷を解放すれば、北部の戦闘員として使えるという打算もあり、南部地域に対する奴隷解放令を(最初は準備令だったようです)出し、その効果として南部から多くの奴隷が逃げ出して北部の軍に参加し、そんなこともあり、1861年に南部エリア内にある北部の砦を南部が陥落させて始まった南北戦争は丸四年、双方62万人の死者を出して1865年4月に終結したということでした。

しかし驚くべきは、戦死者の3倍の人が戦争中の野戦病院、便所などの不備や不衛生など戦闘以外が原因で死亡したということ。日本が第二次世界大戦でインパールや南洋の島々で戦闘以外で大勢の死者を出したことと同じようなことを、その100年前に彼らは経験していたということ。アメリカは合理的な国だと思っていましたが、合理的になる前に、そういう非人道的な失敗を沢山やってそれを乗り越えてきたということ。その一方で、リンカーンは偉人かも知れないが、黒人を白人と平等だとはまったく考えておらず、差別の対象として見ており、国から出て行ってもらいたいと考えていたこと、つまり奴隷解放は差別撤廃ではなく自分たちだけでこの国を運営していくためにいらない人に出て行ってもらうための前段階の政策であり戦争に勝つための一時しのぎの策だったこと、など知らなったことが沢山ありました。

隣の国なのに知らないことが多すぎます。また勉強しなければ。