7月24日、東京国際フォーラムで行われた㈱インパクト・コンサルティングの新しい本『マネジメントは格闘技』の出版記念事例講演会に参加してきました。

この会社が提供しているコンサルノウハウである「インパクト・メソッド」は、元々、岡田幹雄さんという方と倉益幸弘さんたちが日本能率協会時代に始められたもののようです。

この会社が提供しているコンサルノウハウである「インパクト・メソッド」は、元々、岡田幹雄さんという方と倉益幸弘さんたちが日本能率協会時代に始められたもののようです。

元々は研究開発部門のホワイトカラー層を対象としていたようですが、営業現場や営業企画部門でもフィットすると感じました。

組織における人と人とのコミュニケーションは、アナログがなきゃやってけないし、認識合わせをしなきゃ始まらない、頭の中をお互い見せっこしなきゃわからない(特に上司が部下に対して、あるいはベテランが若手に対して)、という考え方が通底しています。

私はマネージャー時代にそういうことがあまりできていたとは言えません。

その大反省の上に立って、リーダーがメンバーと一緒に目的に向かってチームワークを構築しながら仕事の喜びを感じあえるように、この考え方ややり方・仕方を展開していこうと思っています。もちろんやり方ありきではなく、お客様企業・組織の現場・現実に適応させながら、ですが。

ところで、同じ東京国際フォーラムの地下にあいだみつをさんの美術館がありました。東京駅のすぐそばにこういう施設があるというのはなんとも優雅な心持になったものです。

ところで、同じ東京国際フォーラムの地下にあいだみつをさんの美術館がありました。東京駅のすぐそばにこういう施設があるというのはなんとも優雅な心持になったものです。

この日は朝6時に家を出て、懇親会にも参加して、さらに八重洲ブックセンターにも顔を出して北陸新幹線で帰って来ました。

この日は朝6時に家を出て、懇親会にも参加して、さらに八重洲ブックセンターにも顔を出して北陸新幹線で帰って来ました。

新幹線から富山地方鉄道への乗継の際、新黒部駅の待合室で座っていたら、東京からお越しの夫婦連れが入ってきて、待合室の中でエアコンが効いていたのに感動しておられました。お金はかかっているでしょうけど、この季節、20分も暑い中で待たされるうっとうしさから解放される心地よさが感動を呼んだのでしょうね。

投稿者「kazuto nakajin」のアーカイブ

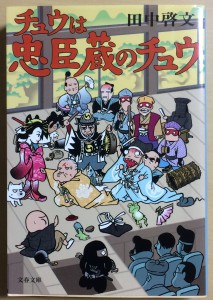

田中啓文さんの『チュウは忠臣蔵のチュウ』

はあ、なんともふざけたタイトルだとお思いのあなた。

そうです。ふざけたタイトルです。

忠臣蔵をぐろうしていると思われても仕方ありません。

著者がそう思っているかどうかはわかりませんが。

これまで私が読んだこの人の小説はいずれもハチャハチャSF、でした。

ヨコジュンの系譜とでも言えばいいでしょうか。

実は今回も、この明らかに変なタイトルからして、滑稽本だと思って手に取りました。

疲れをリフレッシュして心地よい眠りと新たな躍動の明日を迎えさえていただく軽ーい読み物としての役割を担ってもらうことを期待してページを繰り始めたのですが・・・。

中身は相当堅固な構成でした。

基本をしっかり押さえ、「ハチャ」ってな瞬間はありつつも「ほげっ」てな展開もありつつも、骨子はぶれない。ちゃんと元の物語に寄り添って進んでゆく。そんな展開でした。

そういう意味では読者をうまく裏切ってくれました。

ものの見事に、田中啓文風オモシロ真面目な忠臣蔵でした。

ところで、「忠臣蔵」ってどういう意味でしょうね?

(一説によると「蔵いっぱいの忠臣」だそうです)

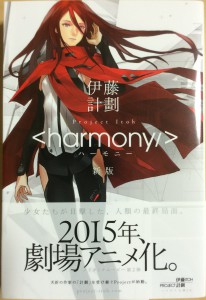

伊藤計劃さんの『ハーモニー』

そういうSF作家がいたということをつい先日まで知らずにいました。

作家の名前は伊藤計劃。

1974年に生まれ、2009年に病院で逝去。

小説は病室で書いていたとのことです。

デビュー作が『虐殺器官』というちょっと敬遠したくなるようなタイトルですが、「SFが読みたい! 2008年版」で第1位になったものらしいです。

その後メタルギアソリッドなるゲームソフトのノベライゼーションを著したりしつつ、長編第2作目がこの『ハーモニー』というSF小説です。

書店で『虐殺器官』と『ハーモニー』が並んで平積みされていました。

書店で『虐殺器官』と『ハーモニー』が並んで平積みされていました。

『ハーモニー』には帯がついていて「2015年劇場アニメ化」と印刷されていました。

どこかの書評で「大災厄後のユートピアで、3人の少女が戦う物語」というようなのを目にしていました。

パラパラめくってみると、html文みたいなものが随所にあり、コンピュータ言語小説など読めるはずがない。あかん!無理や!と一度は断念したのですが、いやいや、日本人が書いた小説なんだから読めないはずはない、という思いと、今年アニメ化されるという情報、さらには著者がわずか34歳で亡くなったが、本作でフィリップ・K・ディック賞を受賞した夭折の天才作家だ、ということなどから、読めるやろ!今、読まなあかんやろ!という思いに駆られて購入。

html文っぽいのがあちこちに意味なく(意味あるんですが)並んでおり、わからないのでその部分をすっ飛ばしてなんとか読み進めました。

結局、最後まで行ってなんなのかが理解できました。深い構成になってます。わかると面白い。ははーん、ってなります。

内容は書きませんが、主人公らしきトァンという女性。これが精神的にとっても強いヒロインなんですが、その一方でとても深い悲しみを抱えています。女友だちの絆。彼女の親友であり仇でもあるミァハ。実はトァンよりさらにひどい過去があります。まるでどこかの宗教疑似国家を予見したかのような件があります。作家というのは時折すごい予言・予見を小説の中ですることがあります。この人もあの地域の現在を見てきたのではないかと思うくらいどきっとします。

SF好きには面白い小説だろうと思います。

この小説の生まれた背景には、病室のベッドの上で薬やら看病やら管やらで生命を維持している状態だからこそ出てくるイマジネーションみたいなものがあったのかも知れません。人間の想像力・構想力のすごさかなと感じました。

さてこの人の遺作(途中)に書き継いで完成させた円城塔氏の『屍者の帝国』を読んだものかどうか。

富山県西部に立て続けにできた大型商業施設

この7月14日(火)にイオンモールとなみ、16日(木)には三井アウトレットパーク 北陸小矢部という大型商業施設が富山県西部に立て続けにオープンしました。

現地現物現主義の私としては、早速現地調査に行ってきました。

まずは高速道路を使って東海北陸自動車等の福岡インターで下線。

高速を下りたのが、確か9時半くらいだったと思いますが、下りて間もなく渋滞。

やむなく臨時駐車場の看板に従って進み、そこから無料のシャトルバスを利用。

11時くらいには店内に入れました。

閑散としているように見えますが、写真に写っていない左手駐車場、道路も含め車で一杯です。

何か所か入口はあるのだろうと思いますが、我々が入って最初のお店が女性のカバンなどを扱っている店。妻が「20%オフだって」と言って手に取った財布。なんと2万5千円。財布は高いものを、とはいうものの、いきなりの価格でビックリ。

さすが、高級ブランドの集積店。

いきなりカウンターパンチを食らわされて意気消沈しそうになりましたが、その後のぞいた食料品関係のお店はそんなにビックリするような値段ではなく、むしろリーズナブル。しかも珍しいものが多く、購買意欲を大いにそそられました。

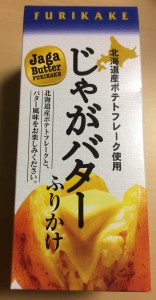

私が買ったのは「北海道のじゃがバターふりかけ」と「スイスのハーブあめ」「ワイン2本」それと2階のコロンビアとかいうスポーツ用品店で「リュックサック」。

さてその足で砺波のイオンモールに向かいました。

一旦何年か前にイオン自体は閉店されたのですが、このたびイオンモールとして復活。

こちらも行列のできる状態で、なかなか駐車場に入れませんでしたが、なんとか屋上に停めることができ、店内へ。

ついつい書店に足が向いてしまうのは性分でして・・・。

ワインやら2万円の獺祭やらハワイのビールやら(アルコールばっかりに目が行ってますが)、珍しいものが多く、次回はこちらだけに来ようと思った次第です。

客層は明らかに違ってましたね。

イオンはファミリー層&服装もカジュアルな人が多かったです。

アウトレットにもファミリー層はいましたが、イオンと比べるとその比率は少なかったように思います。

そして極めつけはトイレの違い。

イオンには幼児専用のトイレがあり、通路から丸見え。変な意味ではなく、親がちゃんとそばまでも行けるし、入口の外から見てあげることもできるようになっています。しかも便器の小ぶりなこと。とても細やかな心遣いだと感じました。ファミリー層へのアピール度は大です。

アウトレットのトイレは手洗い場の水量が豊富。小矢部川のおかげ?

ある先輩からの質問。どちらが推薦ですか?どっちも水洗です、というオチがついてました。ありがとうございました。

さて、この先8月には射水市というところにコストコができ、さらに高岡に新たなユニーがオープンするという計画もあるそうです。

既存店の戦いがこれからさらに大変になります。東海北陸自動車道の結節点になる小矢部砺波ジャンクションを中心に、富山県西部から当面目が離せません。

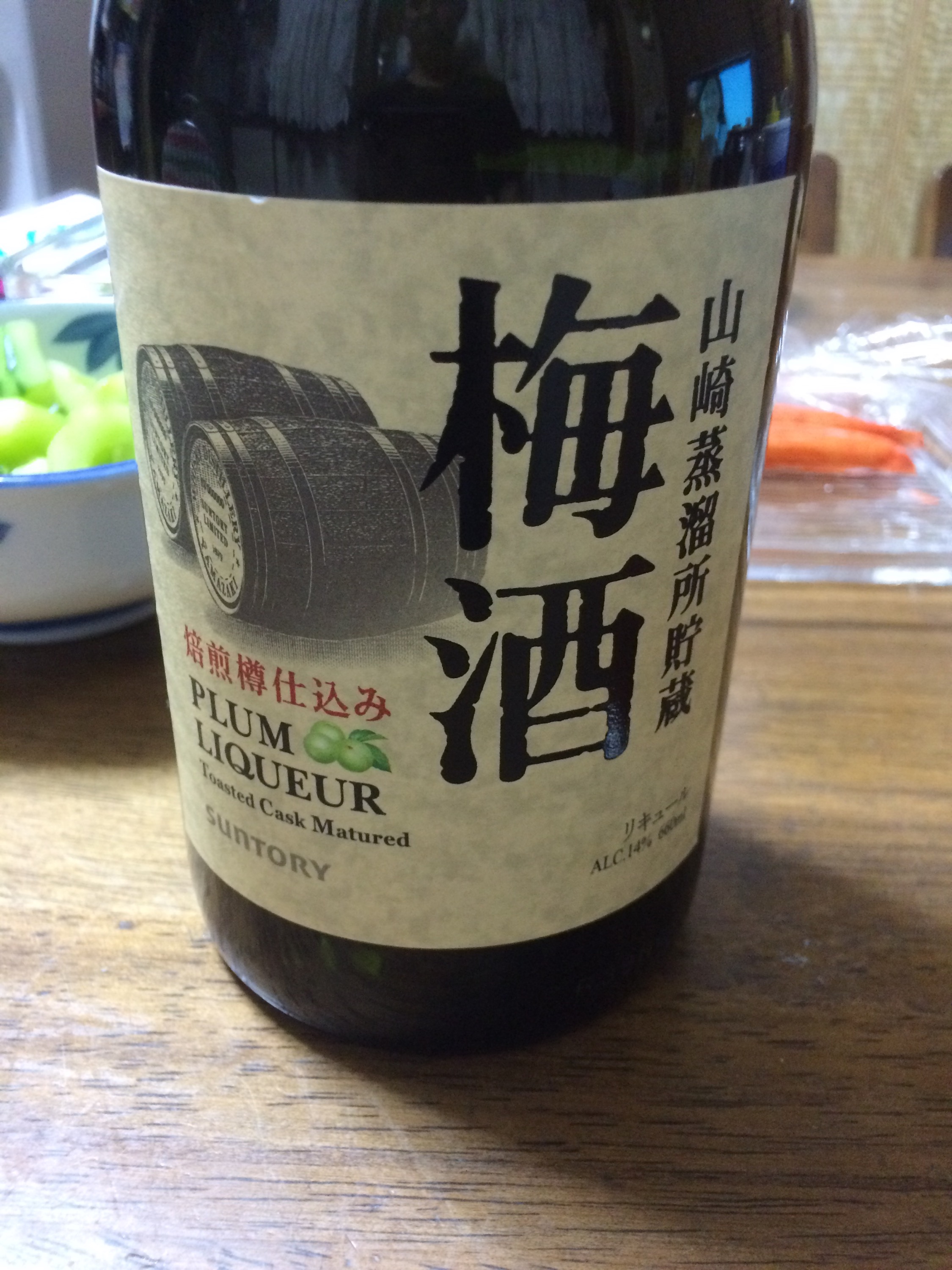

山崎蒸留所のうめー酒

私の勉強法(交流分析編)

今日は、交流分析インストラクターという資格を取得するための養成講座を受講しても良いかどうか、ということを判定してもらうための試験がありました。(出だしからややこしいですが)

私の試験対策勉強法をご紹介します。

試験の出題範囲が決まっていて、かつ問題集から出題されるということでしたので、その問題集をしっかりやりこなせばいい、ということになります。

しかし全問記述式、しかも150点満点中120点以上が合格ラインで、かつ点数の低い回答は一定数以内に収まっていないといけないというなかなかややこしい試験です。

今回は試験対策問題集を手に入れてから試験当日までの時間があまり取れませんでした。

頒布された「基本問題集」は、問題がざーっと並べられているもの(写真最下部から3つ目)で、そこには記入するための余白がありません。

そこで、まず①全部の問題を自分でパソコンで打ちました(最前面から3つ目)。

その際、余白を作って問題の下に解答を書く欄を設けました。

で、②テキスト(ピンクとグリーンの2冊、最下部とその一つ上)を紐解きながら、自分で作った問題集の余白に自分なりの答案をどんどこと書いていきました。

次に、③問題集=答案集から、どんどんめくって眺めることができるようなツールを作ろうと、問題文のキーワードと答案の中のキーワードをカード(写真最前面から2つ目)に転記しました。カードには青ボールペンで書きました。青い文字は記憶にいいようなことを本で読みましたので。

このカード(写真最前面)は、梅棹忠夫さんが『知的生産の技術』の中で紹介しておられた、いわゆる京大式カードと言われるもの(A6サイズ)で、30年以上前に大学の生協売店で買い求めたものです。

今回、短時間で繰り返しキーワードを頭に叩き込むためにはどうしたらいいかなと考え、行きついた答えが「カードに書いて、1枚1秒程度のスピードでひたすらめくりまくって、繰り返し見て覚える」というやり方でした。

しかし英単語などの単語カードでは紙面が小さすぎて書ける文字数が少なく、かと言ってノートではなんだか脳にフィットしないような気がしました。

そこで思いついたのが京大式カードでした。いつか使うだろうと机の横にずっと置いてあったカードが約200枚。問題数を数えると120問程度。失敗しても十分足りるなと検討をつけ、迷わず着手しました。

昨夜と今朝の短時間で十回ぐらい繰り返しめくりまくりました。結果はどうなるかわかりませんが、キーワードを折り込み大体記述できたのではないかなと思います。

色々な試験があり、出題方法もまちまちですので一概にどうこう言えるものではありませんが、ご参考になれば幸いです。

以下、参考図書です。

某大学のOB会で講演をさせていただきました。

この春、私が独立することを聞いた先輩から、大学のOB会で何か話をしてくれないか、とご依頼をいただき、本日65分間のお話をして参りました。

工学部のOBさんなので、私みたいな文系・事務営業畑の人間が果たしてそぐうだろうかと懸念しつつも、皆さん組織人の方々(それも富山県の中枢を担うような方々が多い)だということで、組織運営に関する話なら共通点があるだろうな、と思い、取り組ませていただきました。

テーマは「今こそ復活を“チームワーク”で作る強い組織の要諦」というものです。

これは私のマネージャ経験(大方は失敗のお話)とこれまで取り組んできたチーム仕事に関する研修受講や個人学習のエキスを盛り込んだものです。

もうずいぶん久しぶりに人様の前で話をしたので、喋り方や間の取り方など、すっかり忘れてしまっており、相当ドタバタしたと思います。

しかし結果は・・・成否はともかく、参加者の方々からは微笑みなどのストロークもふんだんにいただき、大変立派な名刺も何枚もいただき、実は私が一番得したのではないかな、とルンルン気分で終えた一日でした。

ありがとうございました。

赤羽雄二さんの『早さは全てを解決する』

赤羽雄二という人の『早さは全てを解決する』という本があります。

若いビジネスパーソンにはビジネス社会で生き抜いていくための基本動作の教則本として、是非読んで頂きたい本の一つです。

仕事を速くする、効率良く行う、ということはビジネスの世界に身を置いている者にとってはとても重要なスキルです。

そのためにシャチハタができたり、ファクリミリがあったりワープロがあったりパソコンがあったりと、便利ツールがどんどん仕事場に登場してきました。

しかしどんなに道具が揃っても、それらを使いこなさなくては折角の機能も台無し。仕事の仕方と道具の使い方、さらには人との接し方、この3つをうまくやりこなして初めて仕事以前の基礎的なビジネススキルがあると言えるでしょう。

仕事の能力は当然日々磨いていかなければなりませんが、ベーシックなものもそれと並行して強化していかなければ、対競合という観点で組織的に遅れを取ってしまう致命的なことになりかねないと私は考えています。

そういう意味で、この本は、フォロワー企業、ニッチ企業の若手社員の皆さんには、リーダー企業に追いつき追い越すために、是非とも学んでいただきたい基本動作の供促本だと思っています。

内容に少し触れましょう。

日本のホワイトカラーの生産性が低い三大要因。

1.自分で決定し、推進し切れない多くの経営者や部門長の存在。

2.部門内外の調整に次ぐ調整。

3.それに伴う膨大かつ過剰な書類作成。

このうち「1」は個人レベルで解決することは困難です。

そこで赤羽氏は「2」と「3」を個人で解決できるようにと処方箋を提示してくれています。

ここでは仕事のスピードを上げる原則という要素に限って紹介しておきましょう。

①上司に全体像を確認する(絵、イメージ、コメントなどを活用して)。

②丁寧にやり過ぎない。ポイントを絞って重点化。

③仕事の成功イメージ、到達イメージを明確にして事に当たる。

④日常から親切かつ丁寧なストローク出しが、いざという時に自分への好リターンにつながる(日頃から人間関係、周囲への対応に留意して、という意味です)。

⑤日頃からどうやって早くするか工夫に心掛ける(例えばよく作る書類のフォーマットをPCの中に格納しておくとか)。

⑥仕事の前倒しを行う、不要不急の仕事を切る、人に頼む、わからなければ聞く、恥は一時のこと。

⑦一歩又はせめて半歩先んじる。

⑧二度手間は全力で避ける。そのために段取りを考えて事に当たる。

などなど、全体が仕事効率化カタログみたいな本なので、参考になる箇所はまだまだたっくさんあるのですが、全部書くわけにはいかないのでこの辺にしておきます。

なお私がこの本を読んで取り入れたことの一部を最後に列挙しておきます。

①DVD「アリーMY LOVE」を購入(ヒアリング力向上目的)。

②メールソフトの入替。

③ショートカットキー多様のため日経トレンディ6月号の講読。

④googleアラートの利用。

是非ご一読を。

100均オモシログッズ(消しゴム)

おともだちの100均マニアさんの影響で、最近100均ショップに行った際、目的以外の商品を見て歩く趣味が出始めています。

一般の文具店のファンシーグッズ売り場に行くと、小中生ぐらいの男子女子が喜びそうなラメシールやらデコシールやらがあったなあと思いながら100均をフラフラしていたら、同じようなものが結構ありました。

一瞬買おうかな、という考えが頭をよぎりましたが、自分の身の回りにそういうものを貼り付ける場所があるわけじゃなし、とおっさんめいた分別をした直後、あ、持ち歩き用の消しゴムが必要だなと思い、見つけたのがこれです。

タイ焼きとヨモギもちと温泉まんじゅうの消しゴム。

消し味は、まあそこそこですが、ご愛嬌ということで。

100均でのオモシログッズ、コンビニでのなるほどグッズなどとの出会いをこれからも楽しみにしています。

カリスマ支援家・小出宗明氏の講演を聞きました。

富山県新世紀産業機構で、本日、カリスマ支援家と言われる、小出宗明氏の講演がありました。

この人の本は私の知っているだけでも3冊出ています。

仰ることは至極オードソックス。

例えば、売上を伸ばす道は3つ。

①販路拡大、②新商品・新サービス、③新分野。

・・・これはアンゾフの成長ベクトル。

少し経営論の勉強をした人なら誰でも知っている理論です。

しかし彼はそれを理論で終わらせず、現実に企業経営者が実行できるように、丁寧にかつ具体的にしかも根拠をつけて説明するので、実現可能性が極めて高いというわけです。

そしてどの道に進むにしても、その企業の本当のセールスポイントを見つけてそれに焦点を絞り、かつターゲットを絞り、規模が小さいがゆえに連携できる人々と協力して取り組むという大原則で、どの課題にも取り組んでいるということです。

いい商品はみんなが求めているはず。

しかし知ってもらわなければ誰も買いに来ない。

お金をかける余裕はない。

お金をかけずに多くの人に知ってもらうには・・・。

インターネットを利用しない手はない。

そこが知恵と工夫の出しどころです。

企業経営者と話し合う時の心得も仰っていました。

①リスペクト

②否定しない

彼らは私たちと違い、何人何十人もの従業員を雇用している経営者です。

私たちよりもはるかに優れた人である。夢もあり希望もあり現実に人々を雇用している。そのことだけで十分に尊敬に値する、というわけです。

よろず相談窓口に足を運んでくる、という時点で既にチャレンジの意欲があるということです。

その動機は決して否定してはいけないので、生きていく、生き残って行く価値があるはずだという、支援者としての基本的心構えです。

さてさてその他にも色々勉強になったことはありますが、今日はこの辺にしておきます。小出さん、ありがとうございました。