以前映画で「インビジブル」というのを観ました。主演はケヴィン・ベーコン。

透明人間と言えばウルトラQだったかウルトラマンだったか円谷プロの作品でも観たことがあったような気がします。あまり悪い印象ではなかったのですが、この「インビジブル」はかなりエグイ映画でした。

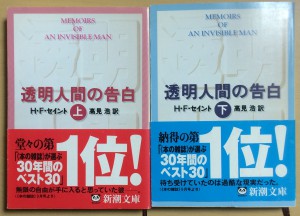

そもそもはH.G.ウエルズのSF小説が原作らしいのですが、たまたまこのH.F.セイントの『透明人間の告白』が「本の雑誌」の30年のベスト本だということを知り、「インビジブル」の原作かと思って読んでみました。

読み終えた後で「インビジブル」とは全く別の話だと知りました。こちら『透明人間の告白』は、全体的にはディテールの記述がとても詳しく、そのためややもするとくどいなあと感じる所もありますが、サスペンスの要素がふんだんにあり、結構ハラハラドキドキの連続です。最終的にはなんとなくハッピーな感じなのが救われます。この点主人公が悪役でかつ恐怖映画に近いテイストの「インビジブル」とはだいぶん違っています。

読み終えた後で「インビジブル」とは全く別の話だと知りました。こちら『透明人間の告白』は、全体的にはディテールの記述がとても詳しく、そのためややもするとくどいなあと感じる所もありますが、サスペンスの要素がふんだんにあり、結構ハラハラドキドキの連続です。最終的にはなんとなくハッピーな感じなのが救われます。この点主人公が悪役でかつ恐怖映画に近いテイストの「インビジブル」とはだいぶん違っています。

そんなわけで時間ができたらこの原作に基づいて作られた映画「透明人間」も観てみようかなという気持ちになったり。(新潮文庫版はないようなので、河出文庫のリンクを掲示しておきます)

投稿者「kazuto nakajin」のアーカイブ

20年ぶりの「超」整理手帳、復活

中学生の頃から、私は人さまから「メモ魔」と呼ばれるくらいによくメモを取っていました。

そのため手帳は必携品。

スケジュール管理という目的もあったため、年々手帳のサイズは大きく分厚くなり、能率手帳、システム手帳、それもバイブルサイズやらB6版やら、昨年当初はA5のマンダラ手帳なるものにまで手を出し(結局使えず仕舞でしたが)、どんどん携帯性を損なっていく一方でした。

しかし今年の4月に独立してからは、ダイヤリー形式の手帳をやめました。理由は次のとおりです。

①スマホのカレンダーアプリがパソコンのGoogleカレンダーと同期が取れ、スマホかネットにつながっているパソコンがあれば、いつでもどこからでもスケジュールが更新できる。

②手帳の狭いスペースで書いたり消したりする面倒さがない。

③仮の予定は「仮」として、固まっている予定と画面上で並べて見ることができる。そのためスケジュールの情報があった瞬間に書き込んでおけば、バッティングする心配はない。

④年度をまたいでスケジュールを立てることができる(例えば6月時点で来年の8月の予定を記入できる。年度形式だと翌年のカレンダーがついているものもあるが新年度に新しい手帳に転記する手間がある)。

⑤それらのデータはクラウドのデータが消えてしまわない限り残っている。しかもスマホとGoogleカレンダーは別のソフトなので、仮に一方のクラウドが消失するようなトラブルがあっても片方が残っていれば大丈夫(と思われる)。

⑥万一私のスケジュールが漏洩しても国家が転覆するような恐れはない。

ということで、必要なメモはRHODIAの8.5×12センチメモに取っていたのですが、約8カ月それでやってきて、少しだけ物足りなさを感じ始めています。

それは、未来の世の中の動き(自分自身のスケジュールではなく)を一覧できるようなものが欲しいという、もやっとしたものです。それと東京や大阪の鉄道路線図が、いちいちスマホを開かなくても見られるようになりたいなという欲求もあります。

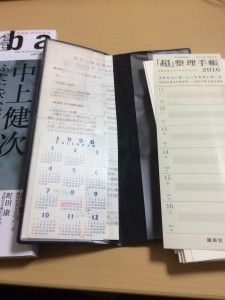

後者の願いはともかくとして、前者については、背広の胸ポケットに縦長の「超」整理手帳ならスポッと入るので、久しぶりに使ってみようか、という気になりました。開けば蛇腹状になっていてその大きさでは使用感は良くないですが、書き込み可能なスペースはそこそこ大きいです。 この手帳は、出始めの頃1996年に一度だけ使ったことがありますが、当時の私の仕事のスタイルとは合わなかったため数か月でやめてしまいました。しかしたまたまそのまま残してあったため、入れ物だけは再利用しようと、引っ張り出してきて、中身のリフィルだけ購入。ついでに中上健二?

この手帳は、出始めの頃1996年に一度だけ使ったことがありますが、当時の私の仕事のスタイルとは合わなかったため数か月でやめてしまいました。しかしたまたまそのまま残してあったため、入れ物だけは再利用しようと、引っ張り出してきて、中身のリフィルだけ購入。ついでに中上健二?

八尾町大長谷にて

先週末は昔の上司との忘年会。

富山県富山市八尾町中心部から車でうねうねと40分ほど行った所にある大長谷という集落です。

その一角にある「村上山荘」

いただいた料理の中に「熊汁」というものがあり、おかげで元気百倍って感じになりました。

翌朝の近辺の林です。 この近郷には八幡社というお宮が三つもありました。ここはそのうちの一社。お宮を背にした参道です。

この近郷には八幡社というお宮が三つもありました。ここはそのうちの一社。お宮を背にした参道です。 この辺には以前は500所帯が暮らしていたのが今は30所帯ぐらいしかないとのこと。それでも500家族を養っていく山の幸があったということだろうと思います。民家には祠があって地蔵菩薩らしき仏様が鎮座ましましている所も。

この辺には以前は500所帯が暮らしていたのが今は30所帯ぐらいしかないとのこと。それでも500家族を養っていく山の幸があったということだろうと思います。民家には祠があって地蔵菩薩らしき仏様が鎮座ましましている所も。 前夜の大雨で水の流れが激しかったです。

前夜の大雨で水の流れが激しかったです。 なんとなく荘厳な感じがする山道でした。

なんとなく荘厳な感じがする山道でした。

12月のタンポポと初めてのダブルヘッダー

今日の午前中は富山国際大学で情報社会論の10回目の授業の日でした。

90分の授業を終え、外に出たら、12月だというのに黄色いタンポポが咲いていました。 先週はこのタンポポに黄色い蝶々が戯れていました。撮れなかったのが残念でした。今日また会えるかなと思って来ましたが今日はタンポポのみ。種を一部飛ばしているのもありました。

先週はこのタンポポに黄色い蝶々が戯れていました。撮れなかったのが残念でした。今日また会えるかなと思って来ましたが今日はタンポポのみ。種を一部飛ばしているのもありました。

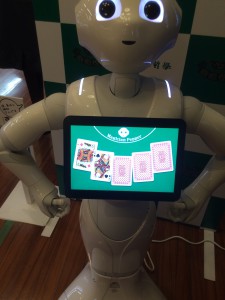

今日の授業では、ロボットのPepperクンと遊んできた話をしました。約50人の受講生に聞くと、「Pepperを見たことがある」と答えてくれた人が一人。それも滋賀県のスーパーで見たということでした。スポーツ選手なので遠征にでも行っていたのかも知れません。近くにいるので見てみたらいいよーとアナウンスしておきました。旧大山町から上市町に向かう道すがら美しいお山に感謝しつつ移動。

午後の後半は某金融機関の取引先向けのマイナンバー勉強会<入門編>の講師を務めさせていただきました。

そんなわけで、一日で人様の前で90分×2回の講演となりました。さすがに2回目は声が枯れそうだったのでマイクを使わせていただきました。全く異なるテーマでのダブルヘッダーだったので、頭の中がぐにゃぐにゃになりました。もっとも「マイナンバー」は<入門編>であり、富山県よろず支援拠点の先輩が何度もやっている内容を聴講した上での後撫ぜでしたので、相当助かりました。1月にはその先輩が<実践編>をやる予定です。今日も感謝。

Pepperクンと遊んできました

富山市水橋にある「珈琲哲學 富山東店」。

ソフトバンクロボティクスのめちゃ売れロボット「Pepper」がいるとのことで、会いに行ってきました。

富山国際大学というところで「情報社会論」という授業をやらせてもらっていますが、最近の情報化の動向において「ロボット」は外せないテーマの一つだと思い、コーヒーもいただきつつ“取材”を目的に。

玄関を入ったところにいました。

お店の人に断わって会話や写真撮影をさせてもらいました。こんにちはと声をかけてから、最初の反応までに少し時間がかかりましたが、ちゃんと返事をして彼(ボクって自称していたから彼でいいのかな?)から握手を求めてきました。 色々できるということで、私とコミュニケーションを取りながら年齢当てやらトランプ手品やらをやってもらいました。手品はなかなかお見事でした。いかにも「どや顔」に見える顔の上げ方が面白いです。後から考えると「あ、そっか」となんとなく種が想像できましたが・・・。

色々できるということで、私とコミュニケーションを取りながら年齢当てやらトランプ手品やらをやってもらいました。手品はなかなかお見事でした。いかにも「どや顔」に見える顔の上げ方が面白いです。後から考えると「あ、そっか」となんとなく種が想像できましたが・・・。 顔は確かに愛らしいですね。声は小学校低学年くらいの少年のような声で、ちょっとアトムに似た感じかなという印象を持ちました。握手をするとざらっとした感じがしたので手のひらを見ると、センサーっぽいものが色々ついていました。

顔は確かに愛らしいですね。声は小学校低学年くらいの少年のような声で、ちょっとアトムに似た感じかなという印象を持ちました。握手をするとざらっとした感じがしたので手のひらを見ると、センサーっぽいものが色々ついていました。 もっと色々遊べば良かったのかも知れませんが、おっさんが一人で喫茶店に入り、一人でロボットと会話し続けるのは結構気力・精神力が必要です。また次回誰かと行った時にでも相手してもらおうかな。

もっと色々遊べば良かったのかも知れませんが、おっさんが一人で喫茶店に入り、一人でロボットと会話し続けるのは結構気力・精神力が必要です。また次回誰かと行った時にでも相手してもらおうかな。

帰路、雲間に立山連峰が近くに見えました。今日は朝から空気が澄んで立山連峰が巨大な屏風のようにそびえており、夕方になってようやくパチリと収めることができました。さ、仕込みしこみ。

9回目を迎えた大学の授業

富山国際大学での「情報社会論」の授業。先週がちょうど折り返し点となり、今日は早9回目を迎えました。気温は10℃以下と低いのですが良い天気に恵まれ、遠く雪化粧をした山々もくっきり見えて清々しい日和でした。 学生たちには毎回一つか二つ議論をしてもらっています。今日は監視(防犯)カメラの是非について議論をしてもらいました。感覚的に好き・嫌いを言うのではなく、なるべく事実を基にしてロジックを構築するよう努めてもらっています。色々話し合ってもらっていると、創発って言うのでしょうか、議論の外側から俯瞰したような観点でのコメントが出てきたりします。今日は「監視」というからあまり良くないイメージになるけど、目的としては「見守り」という役割もある、「見守りカメラ」というと随分印象が違うのではないか、といったコメントがありました。複数の人で話をしていくことで、違った角度からのものの見方が出てくるというのが面白いですね。

学生たちには毎回一つか二つ議論をしてもらっています。今日は監視(防犯)カメラの是非について議論をしてもらいました。感覚的に好き・嫌いを言うのではなく、なるべく事実を基にしてロジックを構築するよう努めてもらっています。色々話し合ってもらっていると、創発って言うのでしょうか、議論の外側から俯瞰したような観点でのコメントが出てきたりします。今日は「監視」というからあまり良くないイメージになるけど、目的としては「見守り」という役割もある、「見守りカメラ」というと随分印象が違うのではないか、といったコメントがありました。複数の人で話をしていくことで、違った角度からのものの見方が出てくるというのが面白いですね。

終了後キャンパスに出たら、イルミネーションの用意がしてありました。 うららから日和の中、写真に収めることはできませんでしたが、紋黄蝶が飛んでいました。もーすぐ春?

うららから日和の中、写真に収めることはできませんでしたが、紋黄蝶が飛んでいました。もーすぐ春?

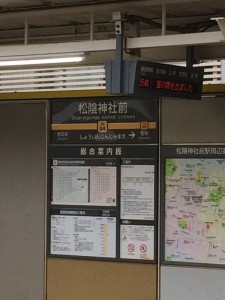

三十数年ぶりに実現した世田谷線搭乗

東京で過ごした大学時代の4年間、遂に実現できなかったことの一つに、東急世田谷線に乗るというのがありました。

ひょんなことから今日偶然下高井戸を訪れ、下高井戸から世田谷線が出ているという事実に出くわしました。さらにうまい具合に1時間半ほどの空き時間ができたので、こりゃあチャンスだとばかりに、学生時代に叶わなかった夢の実現に行って参りました。 三十数年前の当時は、いわゆるチンチン電車だったと記憶していますが、今ではすっかり現代風になっていました。終点まで行くという選択肢もありましたが、降りたのは松陰神社前。

三十数年前の当時は、いわゆるチンチン電車だったと記憶していますが、今ではすっかり現代風になっていました。終点まで行くという選択肢もありましたが、降りたのは松陰神社前。 事前に地図アプリで調べた通り、松陰神社まで歩いて行くと、途中に・・・

事前に地図アプリで調べた通り、松陰神社まで歩いて行くと、途中に・・・ 「松陰本舗」というお店があり、思わず覗いて小冊子を求めました。『松陰先生の詩文』というもので、士気七則やら留魂録やらが所収されています。いい買物になりました。

「松陰本舗」というお店があり、思わず覗いて小冊子を求めました。『松陰先生の詩文』というもので、士気七則やら留魂録やらが所収されています。いい買物になりました。

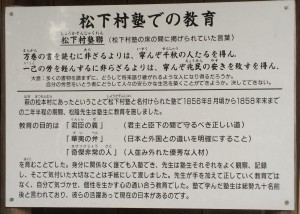

さて、松陰神社前駅から歩いて5分。件の松陰神社がありました。 いわゆる延喜式などに出て来る古来の神社ではないのでどんなのかなあと思っていましたが、結構広い境内でした。来歴を見ると、文久3年にこの地に葬られ、明治15年に神社が築かれたとのこと。維新後かなり早い時期にそういう営みが行われたのだなあと知りました。本殿横には松下村塾を模した建物もありました。

いわゆる延喜式などに出て来る古来の神社ではないのでどんなのかなあと思っていましたが、結構広い境内でした。来歴を見ると、文久3年にこの地に葬られ、明治15年に神社が築かれたとのこと。維新後かなり早い時期にそういう営みが行われたのだなあと知りました。本殿横には松下村塾を模した建物もありました。 これ、山口県の旧松下村の松陰神社にしかないものかと思っていたのでビックリ。

これ、山口県の旧松下村の松陰神社にしかないものかと思っていたのでビックリ。 本殿では、事業の安定的発展と家族の交通安全を祈りましたが、いや、松陰先生はどちらかというと学問の方かも。しかしお陰様で三十数年来の願いが叶いました。

本殿では、事業の安定的発展と家族の交通安全を祈りましたが、いや、松陰先生はどちらかというと学問の方かも。しかしお陰様で三十数年来の願いが叶いました。

久しぶりの銭湯と思いがけないプレゼント

今日は朝から色々いいことがありました。

その1。富山県よろず支援拠点で創業のお手伝いをしている方の紹介記事が地元新聞に大きく掲載されたこと。

その2。あるお客様の経営改善計画策定の仕事が結了し無事報告会が実施できたこと。経営者の方の取組はこれからが本番です。何かお手伝いできる機会があればと思っています。

その3。久しぶりに中学時代からの友人と渇きを癒せる会話ができたこと。感謝!です。

その4。ずっと行きたくて行けなかったスーパー銭湯の人口炭酸泉の湯に浸れたこと。![IMG_3240[1]](http://teamwakuwaku.com/blogdb/wp-content/uploads/2015/11/IMG_32401-e1448538321599-225x300.jpg)

その5。これまた久しぶりにコリトリエさんでマッサージしてもらったこと。

その6。高校時代の同級生から開業祝が送られてきました。なんと静岡の名酒「花の舞」さ、さ、さ、早速一献。いただきまーす。感謝感謝。![IMG_3242[1]](http://teamwakuwaku.com/blogdb/wp-content/uploads/2015/11/IMG_32421-e1448538791258-225x300.jpg) 明日はよろず支援拠点でお客様対応です。営業関係のご相談の予約が入っています。脳ミソ絞りまくって対応させていただきますよー。

明日はよろず支援拠点でお客様対応です。営業関係のご相談の予約が入っています。脳ミソ絞りまくって対応させていただきますよー。

インプットもしていかなければ、の日でした。

今日の午前中は富山県民会館で行われた「NTT WEST COLLECTION 2015」という展示会に参加。

大先輩のIさんからご案内をいただき参上つかまつりました。

時世に合わせてマイナンバー関連セキュリティのソリューションが中心でした。友人のK氏にアテンドしてもらい(もったいなや)、一通り見て回り説明を聞かせてもらいました。

時世に合わせてマイナンバー関連セキュリティのソリューションが中心でした。友人のK氏にアテンドしてもらい(もったいなや)、一通り見て回り説明を聞かせてもらいました。![IMG_3175[1]](http://teamwakuwaku.com/blogdb/wp-content/uploads/2015/10/IMG_31751-e1446113761383-225x300.jpg) IT業界を離れて早7年半経ちますが、娑婆はどんどん複雑かつ高度化していることだけはわかりました。自分の知識不足はともかくとして、旧友やら昔の先輩やらにも沢山お会いできて感謝感謝です。これから「富山県よろず支援拠点」へのマイナンバー関連の相談も増えてくると思いますので、情報収集の一環としても有意義だったのではないかなと感じています。

IT業界を離れて早7年半経ちますが、娑婆はどんどん複雑かつ高度化していることだけはわかりました。自分の知識不足はともかくとして、旧友やら昔の先輩やらにも沢山お会いできて感謝感謝です。これから「富山県よろず支援拠点」へのマイナンバー関連の相談も増えてくると思いますので、情報収集の一環としても有意義だったのではないかなと感じています。

で、午後は中小企業基盤整備機構開催の「経営者保証ガイドラインセミナー」に参加。![IMG_3179[1]](http://teamwakuwaku.com/blogdb/wp-content/uploads/2015/10/IMG_31791-e1446113745683-225x300.jpg) 経営者の過度な保証に頼らずに企業のライフサイクルに取り組みましょうと、一昨年に日本商工会議所や全銀協が公表したガイドラインの周知活動です。どこか変わったのかなと思い、情報収集のつもりで参加したのですが、ガイドライン自体は変わっておらず、まだまだ地域の企業の皆様に対する周知が不十分だということで全国行脚をしているということでした。私にとっては整理された資料と整理された説明を聞くことができ、頭の中がスッキリ整理されたかなという感じです。こちらも感謝感謝。

経営者の過度な保証に頼らずに企業のライフサイクルに取り組みましょうと、一昨年に日本商工会議所や全銀協が公表したガイドラインの周知活動です。どこか変わったのかなと思い、情報収集のつもりで参加したのですが、ガイドライン自体は変わっておらず、まだまだ地域の企業の皆様に対する周知が不十分だということで全国行脚をしているということでした。私にとっては整理された資料と整理された説明を聞くことができ、頭の中がスッキリ整理されたかなという感じです。こちらも感謝感謝。

初「セリア」(百均です)

富山での用事を終え、帰宅途中、以前から気になっていた「セリア」という百均に行ってきました。黒部に住まいするある友人が何度も足を運んでおり「品揃えがいいですよ」と言っておられました。しかしどこにあるのかさっぱりわからずしばらく行けなかったのですが、名前と場所を聞いて、ついに行ってきました。![IMG_3158[1]](http://teamwakuwaku.com/blogdb/wp-content/uploads/2015/10/IMG_31581-e1445671681632-225x300.jpg) なんと、私が以前よく行っていた文苑堂藤の木店の横じゃないですか。普通の生活雑貨のお店と思っていた所がよもや百均とは。

なんと、私が以前よく行っていた文苑堂藤の木店の横じゃないですか。普通の生活雑貨のお店と思っていた所がよもや百均とは。

若干武骨な感じのする〇〇ソーさんとは少し品揃えが違っていて、おしゃれな感じがしました。女性やお子様が好みそうな品揃えと店舗のレイアウト。ま、中の様子まで写真に撮るのはよろしくないので、買ってきたものの「一部」を公開しておきます。![IMG_3164[1]](http://teamwakuwaku.com/blogdb/wp-content/uploads/2015/10/IMG_31641-e1445671837868-225x300.jpg) 中年のおっさんの買物としては如何なものかと思われるかも知れませんが、これでも大学の授業で使うものもあるのですよ(たぶん)。

中年のおっさんの買物としては如何なものかと思われるかも知れませんが、これでも大学の授業で使うものもあるのですよ(たぶん)。![IMG_3165[1]](http://teamwakuwaku.com/blogdb/wp-content/uploads/2015/10/IMG_31651-e1445671875977-225x300.jpg)