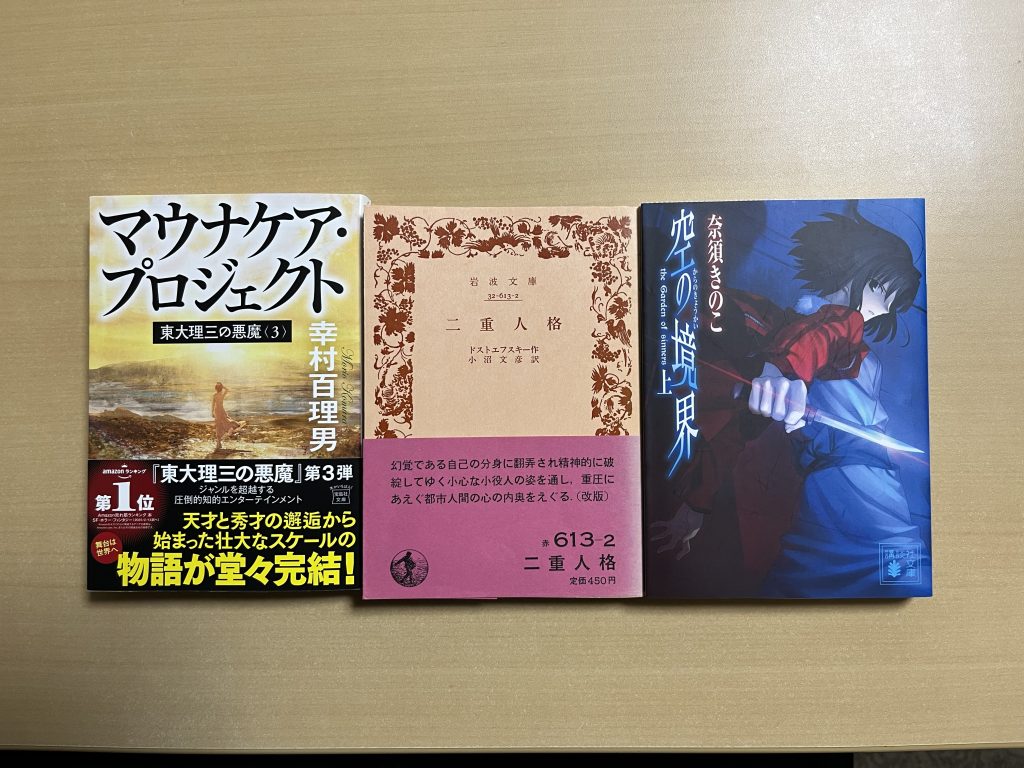

当所は幸村百理男さんの『東大理三の悪魔』シリーズでした。主人公の相手役の人が、男性と女性の2つの別々の人格を内包していて、途中で片方の人格が消えたり統合したり片方の記憶に触れることができたりという関係性が物語の進行と並行して描かれていました。サイドストーリー的にその人格交代みたいなものを眺めていました。

次に偶然那須きのこさんの『空の境界』を読み始めました。こちらも男性と女性の二つの人格があって、上巻では男性の方がなかなかえぐいことをしているようなことをにおわせる記述がありますが、まだ想像の域を出ないまま中巻に入っていく感じです。中巻は途中で保留中です。

ドストエフスキーについては、先だって読んだ『賭博者』の次に、四十数年間積読状態だった『二重人格』を読もうと決めていたので、上記の他の本とはなんら脈絡はなく、順番で読んだものです。タイトルは『二重人格』となっていますが、この本自体は、自分の中の2つの人格というより、主人公が目の前に幻想を作ってしまい、その幻想に自らが精神を攪乱させてしまうという内容ですので、むしろ他の文庫本などでつけられているタイトル『分身』という方が正しいのではないかと思うくらいです。訳者である小沼文彦さんによる解説には「題名はドイツ語ではドッペルゲンガーだ」とあり、この単語が従来「二重人格」「分身」等の訳語が充てられているが、訳者の好みで心理学的な意味に重点を置いて「二重人格」とした、という主旨のことが書かれていました。実際には存在しない幻想によって苦しめられ精神に異常を来すということからすると、分身ではなく別の人格と元々の人格との間での内部での争いだということなので、そう考えると二重人格が妥当なのかも知れません。

このドストエフスキーの『二重人格』を『賭博者』の次に読もうと決めていたのは、残りの未読の著作は書かれた順にと思っていたこと、大学2年生の秋に購入したにもかかわらず当時は手をつけることができないまま(なんだか暗そうな話だなあと感じていたのかも知れません)、四十数年を経てしまったうしろめたさを解消したいという思いがあったこと、が理由だと思います。

ドストエフスキー自身は、この小説は処女作の『貧しい人々』の次に書いたものですが「『貧しい人々』の十倍もすぐれたものだ」と兄に伝えるくらいに自信を持っていたようです。しかし当時の文壇では失敗作だとけなされていたようで、後に本人も「理念は素晴らしかったが形式は失敗した」と述懐していたようです。実際同じ内容が何度も繰り返される冗長さは、読んでいて疲れもします。しかし後半は、訳者の小沼文彦さんも書いているように一気に最後まで、なにかに憑かれたような気持で読み進めることができる、ある意味トーマス・マンの小説にも似たテンポの良さが感じられました。

物語は一気呵成にとても悲しい結末を迎えます。筒井康隆さんのドタバタSFに見られるような狂気の沙汰がこれでもかというくらいに繰り広げられます。主人公は自分の理想的な人物像を脳内に作り出して、活躍させようとするのですが、なかなか世渡り上手で狡猾な人物になってしまうため、不器用で朴訥な彼自身ではなく求める姿ではないことに途中で気づくのですが、その、自分が作り上げた分身が怪物となってついには自分の本来性を否定してしまうことで悲劇の幕を閉じることになります。

ある解説では、「現代では統合失調症的心理を先取りした傑作」であるとか、「SNS上の理想の自分(分身)と現実の自分のギャップに悩む現代人の姿に重なる点は、今読んでも古びていない」などとあり、19世紀のロシアの階級社会の閉塞感が背景にあって描かれた小説化も知れませんが、表面的人格と他人に見せない裏の人格とのはざまで苦悩する現代の私たちのことを言われているような気がして、ここでもドストエフスキーの預言者的資質が表れているのかも知れません。