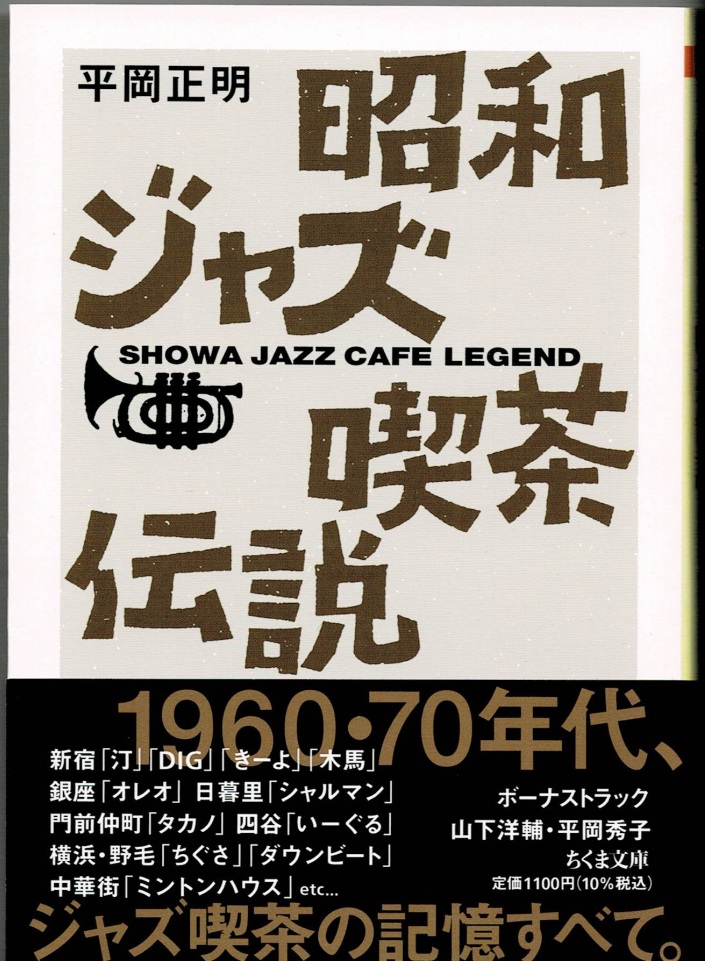

平岡正明さんが亡くなったのは2009年のことだということです。この本は今年の2月に出版されているので、亡くなってから15年以上も経過しています。しかも本の内容は昭和のジャズ喫茶をテーマにしたもの。単行本として出版されたのは2005年。

中をパラパラとめくると、安保闘争や発禁本やジャズメン、演劇、出版、劇場、雀荘、スピーカーなど、1960年代の東京の猥雑な断片をある時は当事者としてある時は傍観者として脈絡もなく書きまくられているような印象を持ち、一体こんな古典とも言えぬような、特定趣味人しか読まないような本を誰が読むと思って筑摩書房は出版したのだろう?と思いながらレジに真っすぐに向かう私がいました。

しかし買って帰って読みだすと、とにかく面白い。1960年代、日本がたぎっていた時代、ジャズもどんどん進化していった熱い時代、平岡正明さんは中上健次さんよりも生年では5歳年上になるので、恐らくこの本の中に書かれている様々なエピソードは中上健次さんも同時代に経験しているのではなかろうか、などと空想しつつページをめくり続けています。

私の興味をそそっている部分を書き出したらきりがありませんが、p22にオーネット・コールマンの「淋しい女」という曲が、セロニアス・モンクの「ラウンド・ミッドナイト」の焼き直しではないか・・・というくだりがあり、早速聴いてみたところ、ははあ、なるほど、そういう風に聴くのか、と感心しきりです。これは、発表された当時だからこそ感じるものであり、ずっと後の時代になってから何十年も前に録音されたものをバラバラと聴いているような聴き方では気づかないことだなあと思いました。

その勢いで、続く「ガレスピーが1963年に1945年を回想した消灯ラッパつき『ラウンド・ミッドナイト』を聴いて」という記述を読んで思わず、ディジー・ガレスピーが演奏している同曲は聴いたことがなかったと、検索して幾通りもの同曲を聴きました。中にはモンクがピアノを弾いてガレスピーがあの折れ曲がったトランペットを吹いているコンサート映像もあり、貴重な映像が残っていることに感激しました。

この本は私にとっては長らく楽しめそうです。