若い頃に買った本です。塩野七生さんの『マキャヴェッリ語録』を久しぶりに開いてみたところ、いきなり目に飛び込んできたのが以下の文章です。

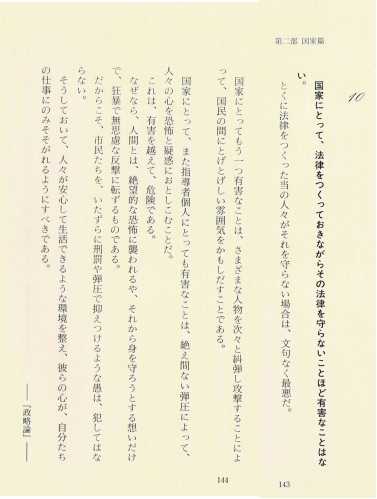

「国家にとって、法律をつくっておきながらその法律を守らないことほど有害なことはない。とくに法律をつくった当の人々がそれを守らない場合は、文句なく最悪だ。」

「国家にとってもう一つ有害なことは、様々な人物を次々と糾弾し攻撃することによって、国民の間にとげとげしい雰囲気をかもしだすことである。」

塩野七生『マキャヴェッリ語録』より2つのページをつなぎ合わせたもの

企業などで言えば、ルールを作って周知しておきながら、社長自らがそのルールを逸脱して平気でいると、当然社員・スタッフはしらけてしまって誰もルールを守らず、真面目にやったものが損をするという気持ちが蔓延した統制の取れない集団になってしまいます。これは組織やチームというべき状態ではなく、たまたま今だけここにいる、お金のためにここにいる、同じ会社で働いている同僚かもしれないが所詮他人であり他人がどうなろうと知ったこっちゃない、というのが本音の人々の集団だと言っても過言ではない状態だと言えるのではないかと思います。そういう中小企業は厳に存在しており、加えて、社長に対して誰も何も言えないということが往々にしてあるため、不満は表出せずに内部でくすぶり続けます。そういう企業に入って従業員インタビューをすると「上の人の言っていることとやっていることが矛盾している」という声がよく聞かれます。それを経営者に伝えると大抵は怒りの矛先が当の従業員に向かってしまうのでインタビュー結果の取扱は要注意です。しかしいずれかのタイミングでそれをしっかり経営者にお伝えし、結果として経営者がその振る舞い方を見直さないと、面従腹背・今だけ金だけ自分だけの面従腹背状態からは脱却できず、業績は改善せず、退職者は後を絶たずテキトー社員だけが残り、社長は「こんなにいい施策をやっているのになぜ我が社は良くならないんだ?」という疑問を持ち続ける裸の王様のまま、ということになりかねません。内省力の高い経営者の場合は、一旦怒りの矛先が従業員に向かっても、自らを批判的に見て、「あ、悪いのは自分だったんだ」となって、改めて虚心坦懐にインタビュー結果と向き合い、改善に取り組むために従業員の話に改めて耳を傾け、自分が何をすべきか、従業員には何を求めるべきかというところからやり直す方もいらっしゃいます。(これができる経営者は強い組織を作ることができるようです)

さて、今年は「甲辰」の年とのことで、十干は「甲」、十二支は「辰」だそうです。甲というのは「新芽が出る」「難しいことを突き破る」という意味があるそうです。その前年の十二支の「卯」が「地中でうごめいていたものが地上に現れる」ということとつなげて考えると、新しい良いことの顕在化ということもあるのでしょうけど、昨年の後半頃から、それまで分厚い蓋で覆われていた「やっちゃいけない偉い人の良くない行い」が徐々にあらわになってきて、今年はさらにそれらがより明確に見えてくる年になるのかも知れません。新しい良いことの顕在化という点では新産業が現れたり、ということもあるかも知れませんし、また良くないことについては狎れあいでテキトーなところで曖昧にされることもあるかも知れません。

最初のマキャヴェッリ語録に戻ると「国家にとってもう一つ有害なことは、様々な人物を次々と糾弾し攻撃することによって、国民の間にとげとげしい雰囲気をかもしだすこと」という言葉がありますが、1月9日の日経新聞にはユーラシアグループが発表した「2024年の世界の10大リスク」が載っており、その筆頭が「米国の分断」でした。自分の考えと合わない人を、口を極めて罵る、罵って溜飲を下げる、罵ったことを同じ考えを持つ人から褒められてつかの間の承認欲求を満たす、交流分析的に言うと「Aが働いていない」状態で「You not OK」という価値観の自己への刷り込みがさらに強化されていく、その結果分断は埋まらない、という良くない状態が続く恐れがあります。ちなみにリスクの2位は「瀬戸際の中東」とあり、同じ日の日経新聞には「ブリンケン米国務長官が、ガザでの戦闘が中東の周辺地域に転移する恐れがある」と述べたとの記事もありました。なぜ使われている言葉は「飛び火」ではなく「転移」なのでしょう?戦争は治らない人類の病弊だということでしょうか。

分断は米国だけの傾向ではなく、残念ながらわが国でもネット空間を震源地としてそれが常態化し、現実世界にまで相当及んできているような気がします。私たちの住む北陸では能登半島を中心に大きな地震が元日に発生し、今も住まいを失った方々、日々の食事・排泄・睡眠・風呂など健康を維持することすらままならない人々、事業所や工場などが被災して仕事が出来ない状態の企業、予約のキャンセルなどで収入が激減したサービス業など、大変な困難の中にあります。人を誹謗中傷している暇があったら・・・と言いたくもなりますが、人のことを言う前に自分はなすべきことをしているのだろうかと自問自答する日々です。マキャヴェッリ語録