ここ最近アメリカの少し古い映画を観ています。先だってはスコット・アステアの「コンチネンタル」。びっくりしたのは、その当時(たぶん1930年代)のアメリカでは、左ハンドルの車と右ハンドルの車が共存していたことです。全編ダンスが多く、最近のインド映画かと思うところもありました。ま、あくまで私の個人的印象ですので、全然違うのでしょうけどね。

さて直近で観たのが「華麗なるギャツビー(グレート・ギャツビー)」です。スコット・フィッツジェラルドという人の原作です。

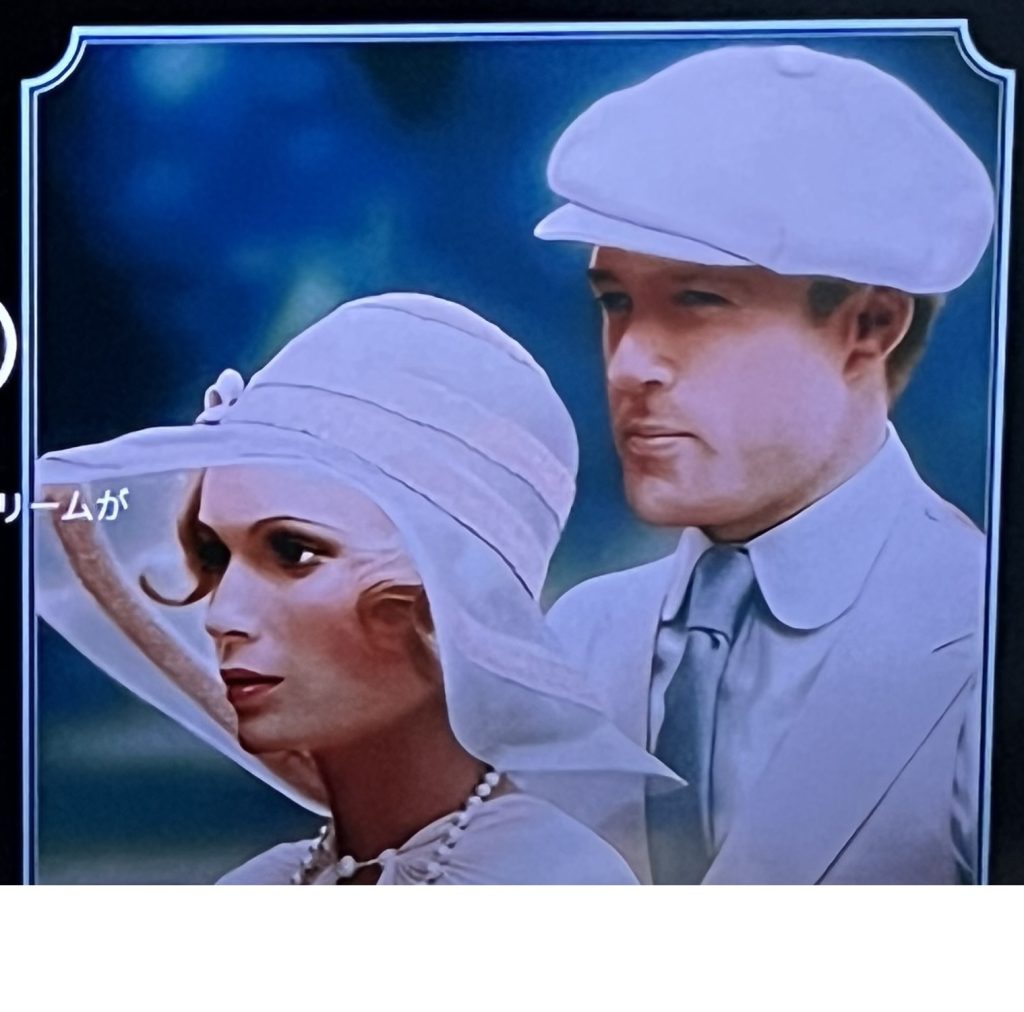

本はまだ途中ですが、色んな点が私にとっては不条理に感じられ、いわく言い難い後味が残っています。書かれたのが第一次世界大戦の七年ほど後。映画には何度もなっているようですが、私が観たロバート・レッドフォードのこれは1974年のものです。本の中に気になった文章があったので抜き書きしておきます。

「アメリカ人は、農奴たることはいやがらぬばかりか、進んでなりたがるくせに、貧農たることは昔からいつも頑固にこばもうとする人間なのである。」(新潮文庫p144)・・・意味不明。

「三十歳-今後に予想される孤独の十年間。独身の友の数はほそり、感激を蔵した袋もほそり、髪の毛もまたほそってゆくことだろう。」(同p225)・・・これはうまく韻を踏んだ気の利いた言葉のように感じましたので採録しました。

映画の中では、男たちがいつも顔といわず首筋といわず汗をかいているのが気になりました。顔にあれだけ汗をかいているということは、シャツの背中も下着の中もびっしょり汗をかいているに違いないのですが、画面にはとにかく汗をかいている男たちの顔の大写しが多かったです。汗の意味は、真夏だという設定もあるのでしょうけど、それぞれがなにがしかの隠し事や後ろ暗いことがあり、緊張しているということを表現したのだ、というような説もあるようです。

現代アメリカを代表する作品だということなので、私の感じた不条理感、違和感はさておき、本の方も最後まで読み切って、何が「20世紀最高の文学の2位」なのか、考えてみたいと思います。日本語訳なので、米国の方々のような味わい方は難しいのでしょうけど。