先日所用で上京しました。その際、井の頭線と都電(山手線)に乗りましたが、何気なく中吊り広告に目をやると、たまたまその時だけだったのかどうかわかりませんが、以前だったらとても色々な広告があったのが、まるっきり様変わりしており、ビックリしました。

具体的には、井の頭線では吊り棒(正しい名称がわかりませんが、要は広告の紙の上辺をクリップで挟んでいる二枚の棒?細い板?です)に「片面だけ」のもの、本来なら2枚×2枚の4枚(裏表)でワンセットなのに「1枚しかないもの」というぐらいに吊るして宣伝すべきものがない状態でした。

都電については、車両の中の大半が「SUICA」関連のもの。SUICAでこんな周辺サービスが受けられますよといったようなものであり、SUICAそのものの宣伝ではないというものの、要はJRと関連した広告であり、全くの第三者が広告主ではないというものだと私の目には映りました。

一方で車両側面吊り革上の動画広告は5秒おきでどんどん入れ替わり、繰り返し繰り返し激しい光が明滅していました。映像の切り替わりが早いためにずっと見ていることができません。こりゃあ都会の人でも見る気にはならないのではなかろうかと思うくらいの単調なメッセージの繰り返しでした。

中吊り広告が広告市場として魅力的なものではなくなってきた、ということなのかな?という仮説を持ちました。乗った曜日や時間帯がたまたま入替の時間帯だったから少なかったのかも知れませんが、これだけSNSやターゲット広告が花盛りになってきている現状からして、中吊り広告に頼る意味合いが極めて薄いものになったのかも知れませんね。

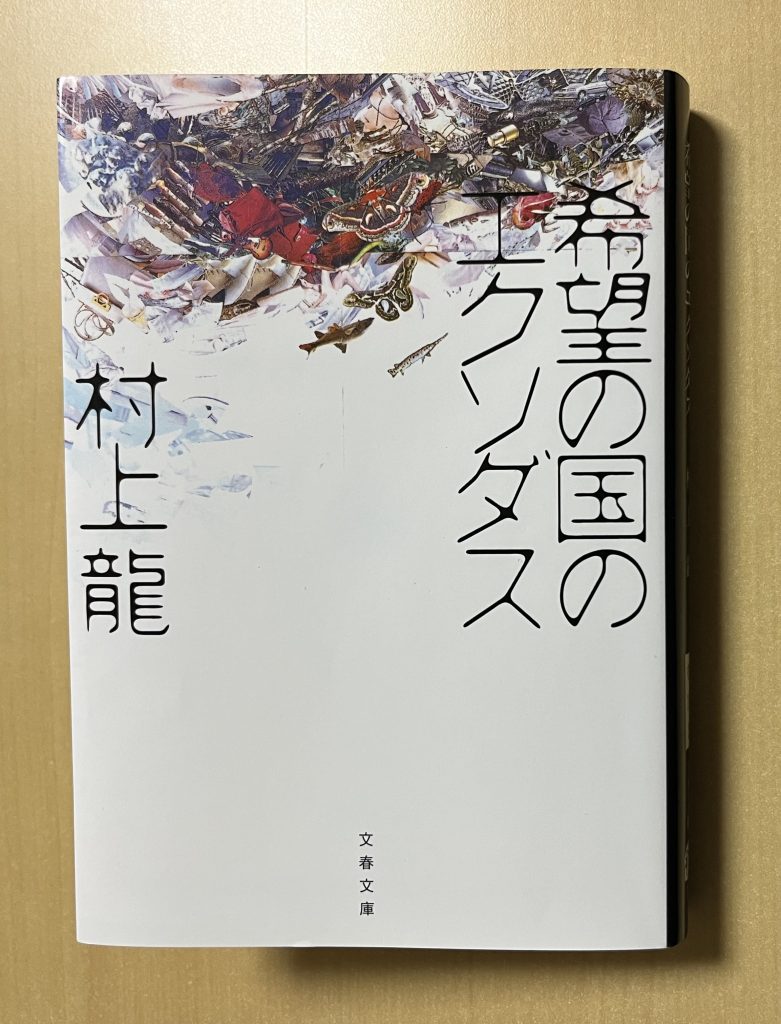

それはそれとして、この3年あまり、公共放送のテレビニュースを見ると、コロナの新規陽性者数などコロナ関連の報道があるたびに映し出されていたのが東京渋谷のスクランブル交差点の人出の様子でした。曰く「今の渋谷スクランブル・・・このように人出はほとんどありません」「以前から見ると少し賑わいが戻ったような週末です」といった感じで毎度毎度スクランブルの映像が流されていました。その際、必ず目に入ったのが、正面にデンと座った「大盛堂書店」の看板でした。ずっと気になっていましたが、今回の上京の折を利用して入口をくぐってみました。それほど大きな書店ではないものの、地下・1F・2Fの3フロアで書籍販売を行っておられました。もしかすると、コロナ前は3F以上もあったのかも知れませんが、今回お邪魔した時は3F以上は立入禁止となっていました。東京のど真ん中で、この人出の少ない時もしっかり店を守ってこられたことに敬意を表し、文庫本2冊を買い求めました。経営にはなんの足しにもならないかも知れませんが、ほんの応援の気持ちを表しました。それにしてもこの時のスクランブル交差点は大変な賑わいでした。それも若い人・外国人などなど。信号が変わるたびに新しい顔ぶれがどっと対岸に繰り出し、赤信号の間にどんどん溜まって歩道が人であふれ、青信号になるとまたそれらの人が吐き出されて、の繰り返し。東京は賑やかでした。