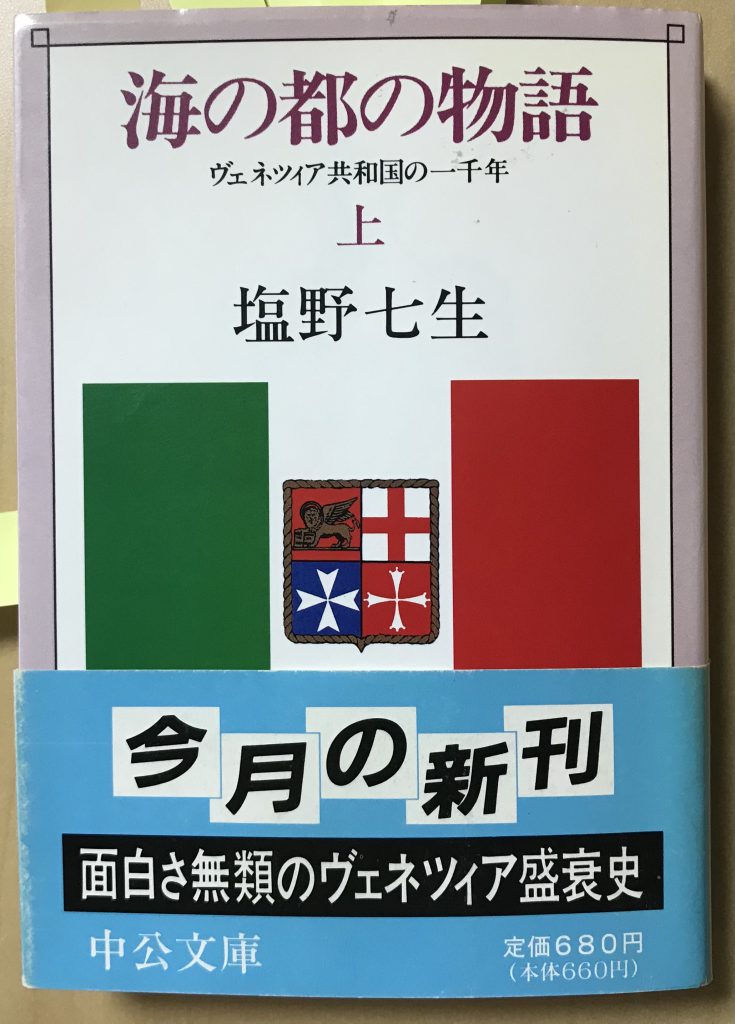

購入したのは平成の初めころ。かれこれ30年以上塩漬けにしていた本ですが、今年の初めころに塩野七生さんがNHKのインタビューに応えてロックダウンしなかったヴェネツィアの話をしておられ、さらにほぼ同じ内容で文芸春秋の3月号に寄稿しておられたのを読んで、ヴェネツィア、勉強しなくてはと感じ、ようやく「上巻」を読みました。この本は文庫版の上巻だけで500ページ、下巻はさらにページ数が増え600ページという上下1100ページの大作です(今の新潮文庫は確か4分冊だったと思いますが)。しかも上巻の解説はかの『文明が衰亡するとき』をお書きになった高坂正堯さん。書かれた順番からすると、恐らく『海の都の物語(上)』⇒『文明が衰亡するとき』⇒『海の都の物語(下)』という時間軸になるのだろうと思います。さてその中からいくつか文章をピックアップさせていただきます。

p81 マキャベリの言葉にこういうのがある。「ある事業が成功するかしないかは、いつに、その事業に人々を駆り立てるなにかが、あるかないかにかかっている」つまり、感性に訴えることが重要なのである。・・・ヴェネツィアは、共和国である。民衆の支持が、絶対に欠かせない。民衆は、目先の必要性がないかぎり、感性に訴えられなければ、動かない。(筆者コメント(以下同)確かに、人は理屈では動かない、とよく言われますね)

p121 現実主義とは、現実と妥協することではなく、現実と闘うことによってそれを切り開く生き方を意味していた。・・・「現実主義者が憎まれるのは、彼らが口に出して言わなくても、彼ら自身そのように行動することによって、理想主義が、実際は実にこっけいな存在であり、この人々の考え行うことが、その人々の理想を実現するには、最も不適当であるという事実を白日のもとにさらしてしまうからなのです。」(言ってることとやってることに矛盾がある人・・・にはならないように自戒自戒)

p198 神はわれらとともにある、という確信は、往々にして、自分たちと同じように考えない者は悪魔とともにある、だから敵である、という狂信につながりやすい。私には、それが物欲をともなわない高貴なものであろうとも、絶対に同意するわけにはいかない。I教徒が始め、そしてK教徒に受け継がれた聖戦思想・・・」(ヴェネツィアが進路を変えたと言われている第四次十字軍に関する記述で。ジハードは十字軍に姿を変えて受け継がれたという見方。この「受け継ぎ」はなんとも悲しい。歴史は繰り返すということでしょうか。江戸の敵を長崎で討つ、みたいな話でしょうか)

p198 十字軍史の中で、もう一つ評判の悪い十字軍がある。フリードリヒ二世の率いた第五次十字軍である。この、完全に客観的に判断することのできた皇帝は、一戦も交えずにイェルサレムに入城し、外交交渉で、キリスト教徒たちの聖地巡礼の権利を、イスラム教徒側に認めさせた。だが、イスラム教徒を一人も殺さなかったがために、西欧ではひどく非難され、法王は彼を破門にし、キリスト協会の敵との烙印を押したのであった。この後に十字軍を率い、イスラム教徒に戦いを挑んで敗れ、イェルサレムに近づくこともできずに死んだフランスのルイ王は、聖人に列せられる。(塩野さんの目線ではなんとも不条理に映る、ということなのでしょう。私もそう感じますが、立場が違えばこういうことも正当化されるのかという典型的な事例かも知れません。詳しくは塩野七生さん著『皇帝フリードリヒ二世の生涯』でまた勉強しましょう)

p249 ヴェネツィアほど、中小の商人の保護育成に細心の配慮をした国はない。大企業による独占が、結局は国全体の経済の硬化につながり、それを防止するうえで最も効力あるのが、中小企業の健全な活動であることを知っていたのである。これを知り、実際に行ったのが、政府を握っていた大商人たちであったのが面白い。

以下は、高坂正堯さんの解説「ヴェネツィア、あるいは歴史の魅力」と題された一文からの抜粋です。

p503 欧米の優れた学者が現代の諸問題を考えるとき、彼の試行の背景には長い歴史に関する知識がある。彼らの使う概念には過去の現実に関する知識という肉がついている。だからこそ独創的な考えや深慮も生ずるのであろう。

p504 数百年あまりの蓄積と百年余りのそれとでは、そもそも勝負にならないと思って、時々ため息が出る。そこでまた気を取り直して、雑多なものの宝庫である歴史をひもとくことの重要性を一層強調しなくてはならない。・・・現在の日本の活力をなんとか二、三十年間、持ち続けることができたら、より本格的な文明も、優れた政治・外交も現れるかも知れない。(この文章が書かれたのは昭和55年頃、つまり、今から40年ほど前のことです。高坂さんが言っている「なんとか二、三十年間」という言葉からは、まさに現在の様子を見通していたかのような(もしかすると半ば観念したかのような)透徹したまなざしを感じます。)

p505 国家の文書を体系的に整理し、残すのは、今ではまともな国なら当然のこと。(え?これも前段と同じように予言のような言葉では・・・唖然)

これらの他にも塩野さん、高坂さんともに、横線を引いた箇所は沢山あるのですが、後は割愛とします。この勢いで高坂さんの『文明が衰亡するとき』のヴェネツィア編を読もうかどうかという段になっています。いや、それよか先に『海の都の物語』の下巻600ページに進むべきか。学び、先人の経験を知識として得、企業経営者や創業希望者などの役に立てるように知恵として活用する、そんなサイクルを目指してまたページをめくります。