3年前の2月に静岡県に出かける機会がありました。

その折、少し早く到着したため、鷲津駅というJRの駅からほど近いところにあった豊田佐吉記念館を訪れました。

もう記憶も薄れていたのですが、写真の整理をしていて、ああ、ここ行ったなあと思いだしたので、写真データとともに当時の印象を少し記録しておきます。

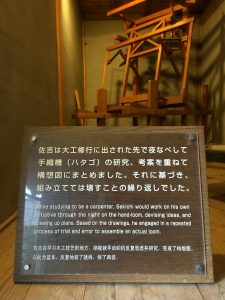

古い建物が門構えとともに残してあります。敷地は広大で、裏山があり山の上まで登ると眼下に平野が広がっていましたが、そこは措いておき、中に入ってすぐに豊田佐吉が発明した木製の織機が残してある倉庫がありました。お母さんのために作ったものだそうですが、使えるようなものになるまで何度も何度も失敗していたということが書いてありました。確か国産自動車の生産においても何度も失敗したと聞いた覚えがあります。

あのトヨタにして、創業者は失敗の連続だったと。

失敗、と言っても、やめてしまわなければまだ失敗したかどうかはわからない。その時点ではまだ成功とは言えないのでしょうけれど、試作、実験、チャレンジの最中だと考えれば、やり続けている間は失敗ではない、という話を最近聞きました。ものは考えようだなと思います。

「やってみなはれ」と言い続けた鳥井信治郎氏の考え方はサントリーのDNAになっており、今や新商品の数は王者キリンをも抜き去ったと言います。

何代か前のトヨタ社長の奥田碩氏は社長就任挨拶で社員に向かって「悪いのはチャレンジしないことだ」と宣言し、失敗を恐れる空気を一掃したそうです。豊田佐吉記念館を訪れ、この挨拶はまさに佐吉翁の考え方を受け継いだものだと感じました。この家から豊田喜一郎氏なども生まれたそうです。

日別アーカイブ: 2018年2月25日

アセッサー養成研修を受講して

先週一週間に亘って、ヒューマンアセスメントのやり方を学ぶ「アセッサー養成研修」という研修を受講しました。

元々は諜報機関などで受験者の適否を見極める手法の一部として開発されたもののようですが、日本では任用や育成など人材開発系の方法論として導入されたようです。

一週間ぶっ通しの研修は随分久しぶりのことでかなり疲れました。

ヒューマンアセスメントは、個人の潜在能力・資質が、観察しやすい行動として外面に表れる状況を、心理学的に設計された数種類の演習課題を使って作り出し、一定の行動観察技法に基づいて、観察・記録・評定する職務適正の評価技法のことです。ある職務に登用する前などに、その人物がその職務に対する適性があるのか、不足する能力は何かなどを、演習(疑似体験)を通して、客観的に事前評価する手法です。職務への適性やその職務に必要な能力開発を目的としたものであり、人物を評価するものではありません。

ヒューマンアセスメントの対象規模としては、色んなことを全部やらなければならない個人事業者や中小企業の社員さんを対象とするより、少し大きめの組織で活用することが多いようで。人物評価ではないとは言え、アセスメントをする人が心しておかなければならないことは、そこで出した評定の結果が対象者の人生を左右することもあるということです。見る側も人間である以上、個人個人の経験や感覚はまちまちなので、同じ人の行動を観察しても、異なるバイアスがかかって対象者を見てしまいがちです。しかしプロはそのバイアスを極力少なくするように自分を無にして淡々と人の言動を見る訓練を積んでいるとのことで、一週間の研修を受けただけの私はその域にはすぐには達しませんが、今後修練を積んでいきたいと思っています。

人への関心が強く、組織の力を高めるためには構成員の目的認識の共有や一人ひとりの協働意識が大切だ、と思っている私は、これまでも人と人とのコミュニケーションをより良好にするための心理学である交流分析や、チームでの仕事を効果的に実施するアナログ・コミュニケーション(インパクト・コンサルティング㈱の手法)を学んできました。今回さらに新しい知見を得ることができましたので、これらを活用して、今後さらに企業などの組織力強化のお役に立てればと思っています。