先日ある中小企業の取締役の方とお話をする機会がありました。

その企業では、従来の事業の先行きに対する不安から、新しい事業に手をつけておられるのですが、なかなかうまく育つ事業にならない、と仰っていました。

私は簡単な絵を描いて、アンゾフの成長ベクトルの4つのパターンについて説明し、そして3つの質問をしました。

1.新事業に進出する際にお客様のどんなニーズに基づいて判断してこられましたか。

2.それが自社のこれまで培ってきた強みを発揮できる分野かどうか、など従業員とどんなふうに話し合いましたか。

3.日頃従業員との会話はどんなふうにしていますか、お客様のニーズなどについても話し合っていますか。

これらに対する答えはいずれも「そういうことはしてこなかった」というものでした。

以前従業員の声を経営に活かすべく「意見箱」を設けたことがあったそうですが、全く意見が入れられないままに廃止となったそうです。

その取締役の方は、自分たちがいかに従業員の話を聴こうとしてこなかったか、またお客様のニーズを把握しようとしてこなかったか、お客様に一番近いところにいるはずの従業員とお客様の求めているものについての話し合いをしてこなかったか、などについて、滔々と喋りだされました。

多くの経営者の方は、第三者である私などが質問をしても、すぐに「下手なことを喋るとコンサルにつけこまれる。」と思われるのか、たいてい「いや、うまくいってるよ」とお答えになります。視線を少しだけ横へ泳がせつつ。

しかしこの日の取締役の方は、しっかり自分たち役員のやってこなかったことに向き合い、どう変えようかと真剣に考え始めておられました。

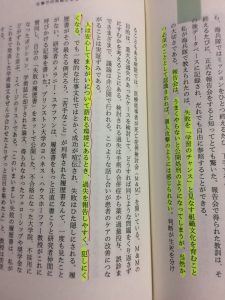

そんな矢先、フェイスブックのCOOであるシェリル・サンドバーグさんの『OPTION B』という本を見ていたら、「人はまちがいについて語れる環境にあるとき、過失を報告しやすく、犯しにくくなる」という一節に当たりました。また「失敗を学習のチャンスと見なす組織文化を育むことの重要性を海兵隊での訓練で学んだ」とも書いておられました。 日本企業には、ことに大企業であっても、失敗を隠す組織があるように思えます。(小室直樹さんの言う「法律とは別に、組織内に時として法律に優先してしまう規範ができる”二重規範”が日本組織に内在する問題点だ」ということと関係があるような気がします) 上が隠すから下も隠す。隠しおおせれば上の人は傷つかず、組織の対面は保たれ、本人は人事で損をしないし、怒鳴られることもない・・・もちろんなんでもかんでも全てオープンにすることが良いわけではないかも知れませんが、隠すことが美徳になりすぎているようだと、組織から自浄能力が失われてしまう、(その原因はまたさらに深いところにあるのでしょうけれども)こんなことが最近の大企業などの不祥事の原因だとすると、チャレンジしようという気持ち、提案しようとする気持ちは抑制されてしまうように思います。(『OPTION B』にも「報告会はうまくやらないと公開処刑のようになってしまう」「個人攻撃・・・」などの記述があります)

日本企業には、ことに大企業であっても、失敗を隠す組織があるように思えます。(小室直樹さんの言う「法律とは別に、組織内に時として法律に優先してしまう規範ができる”二重規範”が日本組織に内在する問題点だ」ということと関係があるような気がします) 上が隠すから下も隠す。隠しおおせれば上の人は傷つかず、組織の対面は保たれ、本人は人事で損をしないし、怒鳴られることもない・・・もちろんなんでもかんでも全てオープンにすることが良いわけではないかも知れませんが、隠すことが美徳になりすぎているようだと、組織から自浄能力が失われてしまう、(その原因はまたさらに深いところにあるのでしょうけれども)こんなことが最近の大企業などの不祥事の原因だとすると、チャレンジしようという気持ち、提案しようとする気持ちは抑制されてしまうように思います。(『OPTION B』にも「報告会はうまくやらないと公開処刑のようになってしまう」「個人攻撃・・・」などの記述があります)

上述の企業では、従業員ときちんと向き合い、その声にしっかり耳を傾けようと役員一同気持ちを合わせて取り組んでいくとのことでした。

変化が激しく競争の厳しい時代であるからこそ、従業員、お客様の声によく耳を傾け、過ちがあれば早めにみんなでそれを認識し、次はどううまくやってのけるかを考えて実行していく企業が生き残って行けるのではないでしょうか。

過ちを改むるに憚ることなかれ(論語)・・・これを企業の文化にまで徹底することが大事だと感じました。

失敗を学習のチャンスと捉える、ということについて

返信