金融機関に奉職していた頃、お金は利益が出ている会社に貸すという発想ではなく、貸借対照表(バランスシート)を見て貸すのだ、という話を当時の上司から教わりました。

爾来、バランスシートとの格闘が始まりました。

損益計算書は、本業で儲かっているのか、金利負担が大きすぎて経常利益が圧迫されて返済財源がない、などのことがわかりやすいのですが、バランスシートを見てお金を貸せるかどうかの判断をする、という発想がなかなか理解できませんでした。

実際いまだによくわかってはおりません。

お金を右の方から借りて、左の方で使途を書いたものがバランスシートだ、と言われます。

私の日常では、物事は左から右へ流れていきます。(日本語や英語の横表記しかり、カレンダーしかり、スケジュール表しかり、バリューチェーンしかり、プロダクトライフサイクルしかり、需要供給曲線しかり、損益分岐点売上高のグラフしかり、日本刀の払い方しかり・・・これは日常的ではありませんが)

逆ではないか。

なかなか腑に落ちません。

自己資本は返済しなくていいから一番下、すぐに返済しなければならないお金であるところの「買掛金」や「支払手形」などは一番上、現金や預金はすぐに使えるから一番上。一番上同士を見れば、短期の資金繰りが忙しいかどうかがすぐにわかる。・・・これはまだなんとなく納得しやすいです。しかし現金や預金がすぐに使えるというポジションに置いておくのはいかがなものか。

売上に貢献していない過剰設備なるものがあるとしても、それは自己資本と長期借入金でまかなわれているから大丈夫(固定長期適合率)、というような解説をするものだから、経営者の方々は安心して、ああ、借入で賄えるから良いのだな、と錯覚してしまいがちです。

これがバランスシートの下の方に固定資産が置いてあることの弊害ではなかろうか、などと思うわけです。

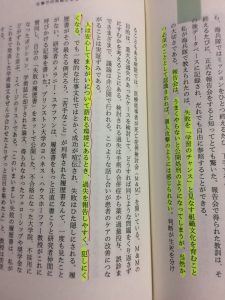

歴史をひもとくと、バランスシートを発明したのは15世紀イタリアのルカ・パチオリ(ルカ・パチョーリ)という数学者だそうです。この人物の住んでいたところが右側が陸地でそこから資金を調達してきて、左側の海に向かって船が出て行く様子を見ていたので、バランスシートは右が資金調達、左が資金使途だ、という説明をどこかで読んだような気がします。

バランスシートの配置を、左右を逆に、上下も逆にしてみたらわかりやすいんではないだろうか、とふと思いました。

そうすると、損益計算書から一番最後に出てくる当期純利益が、バランスシートの左上に配置された純資産にプラスオンされて、それを増やしていく楽しみが経営者に伝わりやすいし、そのすぐ右を見ると不稼働な設備や不要な土地がどかんと鎮座していれば、もっと稼働率を高めるか不稼働資産を圧縮しなければ非効率だなと一目でわかる(コンサルとしては説明しやすくなる)のではないかなと思ってみました。

が、そもそもこの現在の形式で500年も続いているものです。そんなアホみたいな思いつきで変わるものではないでしょうし、配置を変えても内容を変えるものではないので、とりあえず細々と個人作業において試行錯誤してみようかなと思っています。

(この問題が自分の中で解決しても「債務超過」の場合のバランスシートの表し方がまた悩みどころになるような気がします・・・)