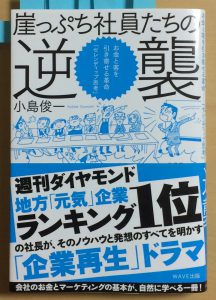

著者は元トーハン執行役員、現㈱明屋書店(トーハングループ)代取であり、中小企業診断士でもある方です。

小説ではありますが、実践的経営学ともいうべき色んな要素が詰まっています。経営学とマーケティングとコーチングと財務諸表活用法と論理的・情念的説得術と鎮魂と再生の物語・・・。(鎮魂と申しましたのは、私の想像ですが、某書店への出向時代の悔しい思いがあったのではないかと推察した次第です)

ストーリーは、地方銀行の元支店長である主人公・鏑木が、銀行から経営の先行き懸念のある地場の書店に、<貸付金の回収>を目的として専務取締役として出向し、財務やマーケティングの知識とコミュニケーションを駆使して再建へ導いていく工夫と成功の物語です。

物語の詳しい内容はさておき、私が参考になったキーワードをいくつかご紹介しておきます。今後仕事で使えそうなフレーズなどもありました。

・財務3表を車に例えると、損益計算書はスピードメーター、貸借対照表はエンジンの状態、キャッシュフロー計算書はガソリンの残量。(p25)

・企業の再生は、社長の決算書への理解から始まる。(p71)

・心理学によって人を支配し操作することは、知識の自殺である。(ドラッカー)(p111)

・売れるための条件:①人を売る、②店を学校にして体験を売る、③社会貢献や志を売る、④問題解決を売る、⑤期待値の1%超え・・・の5つの具体化。(川上徹也)(p148)

・独自化とは:ファースト・ワン、ナンバー・ワン、オンリー・ワンの3つの具体化。(同上)

・「傾聴・受容・承認」「最後まで自分の価値観を横に置いて、相手の話を聞くこと」(p181)

・愚かさとは、過去を繰り返しながら違う結果を求めること(アインシュタイン)(p187)

・あなたの描く未来があなたを規定している。過去の原因は解説にはなっても解決にはならない」(アドラー)(p187)

・イメージすること、白黒じゃなくフルカラーの4Kで。匂いも音も。きっと叶う。(p188)

・金融機関の信頼を勝ちうるための3つのこと・・・「3か年の再建計画書」「実際の収益の改善効果(コスト削減と売上増の具体策)」「継続的な企業情報(経営状態)の開示」

・人の話を注意して聞けば、90%以上の解決策が見える。(カルロス・ゴーン)(p218)

・一つの驕りが全てを無にする(p231)

・説明は「事実中心の解説」、プレゼンは「事実+感情」(理と情への訴えかけ)(p235)

関心のおありの方はご一読をお勧めします。