今日は一日、山も海もしっかりよく見えた素晴らしい日であった。

まるで3月下旬のような。

富山の冬としてはやはり異常な好天だった。(天気がいいのは嬉しいのだが。)

さて、胆嚢と肝臓が思わしくない。

という検診結果が出たために、再検査を受けた。

結果は、胆嚢の石(胆石)はなく、胆嚢ポリープはほんの小さなものが2,3粒といったところで、今のところ問題はない、また脂肪肝もなく肝炎も大丈夫、とのことであり、とりあえず生きながらえたと思っている。

しかし、γ-GTPの方は、昨年2月の221、今年1月のドックでの111、その4日後の血液検査での96・・・と下がってきたのだが、その1週間後の先週土曜日の値がまた戻って106。

あれ?・・・これなんだ?と思ってしまう。

折角アルコール2週間もストップしているのに、あまり効果がないなあ・・・。

医師によると、肝臓病の心配はないが、何か健康食品で毎日摂取しているものがあるとしたらそれの影響かも知れないので、1ヶ月ぐらいやめてみて、再度検査してみてはどうか、とのことであった。

折角アルコール2週間もストップして、さらにその後の1週間もストップしてきて、今日までで丸3週間飲んでないのになあ・・・と残念な気持ちであるが、しかし、水を飲んでいれば、アルコールを飲まなくても平気だな、というのが今の心境だ。

とはいえ、やはり全くアルコールなしというのも寂しい。

今日から復活、と思っていたが、γ-GTPの値が、飲まなかったにも関わらず舞い戻ってしまったので、躊躇している。

もしかして医師の言うとおり、健康食品=にんにく卵黄の影響かなと、ネットで調べてみたが、投稿している人は、「にんにく卵黄を飲んだらγ-GTPが下がった」という主旨のものばかりである。

してみると、健康食品の影響ではなく、純然と、長年のアルコールと糖分摂りすぎ&運動不足が原因であろうと思う。

ということで、本日は1ヶ月ぶりにありそドームへ行ってランニングマシンで走ってきた。

20分ちょっと、距離にしてわずか3kmではあるが、汗をしっかりかいて、かつ無理のない程度の運動をした。

血圧が132の92で、なかなか下がらないなあと気にはなっているが、これもあせらず徐々にやっていくしかない。

月別アーカイブ: 2009年2月

人生は闘いの連続だ

50年近く生きてきて、そして、子らが進学(できるかどうか)の春を迎え、また、これまでの人類数千年の歴史を学んできて、つくづく思う。

人生は闘いの連続である、と。

しかし人である以上(心、仲間としての生存、動物との闘い)、敗れ去った者を打ち棄てることをしてはいけない。

それが人間だ。

ある闘いのフィールドで敗れ去ったとしても、その人には違う得意分野があり、それで力を発揮するかも知れない。

リベンジの機会が提供される、リベンジに向けた生存が赦される状況が必要だ。

それが人間の社会であるべきだ。

一度敗れても、再起ができるような社会保障の仕組みを整備しておくことが必要だと思う。

そういうことが我々人間が人間として今後も生存していくための智恵ある営みではなかろうか。

それにしても人の一生というのは、重き荷を背負うて、長い坂を上るが如しと喝破した徳川家康の言葉が今さらながら、実感として感じる。その重みを感じて、その重みを楽しみ、でもゼッタイにその重みに負けないしたたかさが必要だ。

死んじゃいけない。

したたかに、生きていかねばならない。

飲み水の研究その3

最近ビールを飲んでいない。

人間ドックを控えての体調コントロールのためにアルコールを3日空けたのだが、それくらいでは我が異常に高いγ-GTPは下がらなかった。

昨年の221から比べるとましだったが、それでも111と、正常範囲の70程度を大きく上回り、判定はE。

びっくりして、結局もう18日間連続して飲んでない。

代わりに、水を飲んでいる。

先日飲んだのは「奥飛騨原水」という商品と「黒部の天然水」といった商品。

奥飛騨原水は、なんとなく鉱物っぽい味がする。

気のせいかもしれないが、硬水ではなかろうか。

残念ながら硬度は書いてなかった。

一方黒部の天然水は硬度が5.9。軟水である。

こちらは飲みやすい。

すーっと入っていくような感じ。

容器には富山ビバレッジと書いてあった。

妻も飲みやすいらしく、私の湯のみに入っている水をスイスイと飲んでいる。

2リットルのものを6本まとめ買いしてあるので、当面は大丈夫だ。

しかも穴の谷の霊水もたっぷり汲みおきしてある。

(しかしそろそろビールが恋しくなってきた。今週末の診断結果にて正常値に戻っていたら解禁にしたいと考えている。記念に、ハイネッケンにしようかバドにしようかコロナにしようか・・・)

経営者必見! 失敗学のすすめ

10年ほど前に畑村洋太郎という工学系の学者が書かれた『失敗学のすすめ』という本を読んだ。

日本の組織は、失敗した人を袋叩きにするか、臭いものに蓋をするか、的な始末の仕方が多いように思う。

ムラ社会だからか、なあなあにして、なんとなくなかったことにするケースも多い。

そのため、失敗が教訓として生かされない。

旧日本軍(特に陸軍)の上層部もそういう傾向にあったようだ。

作戦で失敗した参謀を、「可愛そうだから」とか「あいつはオレが可愛がったやつだから」とかいう理由で、責任ある部署から離すということをせずに、別の方面へ転勤させ、そこでほとぼりが冷めるまで別の責任ある作戦参謀にしておく、という問題の根絶にならない情実人事などもあったやに書いてある。(『失敗の本質』by戸部良一氏ほか・・・これについては稿を改めて詳述する機会もあるだろう)

一方で、下々の者に対しては徹底した減点主義である。

失敗した者に対しては、失敗したこと自体を責め、それに携わった者の「抜け」を責め、そのついでに怒鳴り散らしながら原因追求をする。

責任追及と原因追求と責めを同時にやるものだから、皆、怒鳴られまいとして、失敗などなかったように振舞うか、過度に問題が小さいように取り繕ってしまう。

そんなだから、失敗が教訓として生かされない。

ああ。

なんというニッポンか。

そんな我が国の「隠し事社会」に科学的にメスを入れたのが、畑村洋太郎氏である。

たまたま昨日上司が「失敗学」というのがあるそうだ、という話をしているのを耳にしたため、家に帰ってから久しぶりに書棚から引っ張り出して読んでみた。

10年前の本なので、多少日焼けの跡があった。

あちこと線を引いたり書き込みがしてあって、へえっ、結構勉強したんだなあと我ながら感心してしまった。

要は、失敗が組織の経験知となるようにPDCAを回せ、そのためには、まず「バカヤロー!!」と怒鳴り散らすのではなく、「なぜそういう失敗が発生したのか、当事者からよく話を聞く、傾聴する」ということが必要だ、処罰はその後で、規則に基づいて行う、というようなことである。

文庫も出ているが、ハードカバーで読んでもいい本である。

特に、最近の中小企業で失敗されるケースには、どんぶり勘定、利益度外視の売上至上主義的経営、というのが多いように思う。

経営者は、誰も責める人がいないので、もしも計画どおりいかない事象が発生したらば、こういう本でも読んで、なぜ失敗したのか、冷静に、客観的に、データを分析するということもやりながら、考える必要があると思う。

大体が直感が当っているのであろうと思うが、それを裏づけ、関係者(たとえば金融機関)にきちっと説明することも求められるし、正しい分析をすれば、正しい課題・正しい対策も、正しく設定できるはずだからである。それが大向こうをうならせ、金融機関からの融資もスムーズに引き出せる、ということにつながるからである。

さて、この本を嚆矢として、世に失敗学ブームが巻き起こったが、畑村氏はその後も色々な事件を題材に著書を出しておられるようである。

ニッポン社会も少しは冷静になって、失敗に対して大人の対応ができる(原因究明と、失敗の責任者を法に照らして処罰する、ということを切り分けて行う)ようになっていかねばならない。

我々40代がそういう社会に作り変えていかなければ、いつまで経っても第二次世界大戦のときのx軍の失敗と同じことを繰り返すことになりかねない。

小室直樹氏曰く、日本社会は構造的には第二次大戦当時となんら変わっていない。

やんぬるかな。

いや、なんとかせねば。

妻のものの見方

カターレ富山というサッカーチームがある。

今度J2に昇格した。

前の会社の関係で会員になっていた。

「今年も会費を払って応援よろしく」というクラブからの振込用紙が送られてきた。

ホームでの試合の招待券なども何枚かもらえるのだが、昨年は一度も行ってない。

そもそも試合を見に行く時間はないので、しょうがないのだが。

さて、今年。

家計も楽ではないので、つきあいで入っていた某デパートの会員や、某自動車安全協会の会員など、不要不急の経費はどんどん削減してきた。

サッカーのファンクラブも、個人としてはそれほど熱く応援しているものではないので、継続する気もないが、念のため妻にどうしようか、と聞いてみた。

妻曰く「やがて富山県の役に立ちたいと思っているなら、そういう地元の企業が応援していることには参加しておくべきじゃない?」

確かに、10年後は富山県の参謀となって県をさらに盛り上げることに貢献したいと思っている。

そういう観点からすると、そういう出費は愛する富山県への貢献として、必要なものだと捉えてもいいかも知れない。

妻の言に納得し、今年も会員を継続することにした。

頑張れ、カターレ!

(グラウジーズやサンダーバードにも頑張ってほしい。こちらは影ながらの応援になるが)

整理整頓は気持ちがいい

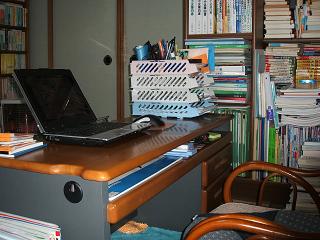

机の周りがかなり乱雑になってきている。

と思い始めたのが昨年暮れか今年の初めだったか・・・。

私が今使っている机は、大阪時代に枚方のリサイクルショップで求めた座机である。

パソコンのキーボード用のスライドも収納されている、結構いいものだ。

キーボード用のトレイの他に、引き出しが二段ついている。

昨年後半に、部屋の押入れの中を整理した。

押入れには、電気関係の小道具やら、通信関係のケーブルや、事務用品、雑貨などがごちゃごちゃと半ば未整理のまま、収納ケースの中でじっとしていた。

そのときに、長年手がつけられなかった文具類を整理し、特に筆記用具関係は引き出しの上の段に全部放り込んだ。

おかげで何がどこにあるのやら。

折角これはいいものだ、と買い込んだ、シャーペンの替え消しゴム(頭頂部の)や、ボールペンの替え芯、ペーパーナイフ、付箋紙、修正ペン、ハサミ、バインダークリップなどなどのちょっとした小物が他の雑多な筆記具の中に埋もれてしまって、肝心の使いたいというときになかなか出てこず、持っていることが却って時間のロスを生んでいた。

しかし昭和ひと桁の親に育てられた我が世代の特徴か、使わないからと言って、私や子どもたちが買ったもの、そして、大阪と富山でそれぞれ置いていたために、二重になってしまっていたものなど、まあ色々あるが、そうやすやすと捨てられるものではない。

もったいない。という頭が先に走る。

そんなこんなで数ヶ月。

先週整理しようと思っていたがバタバタしてできず、遂に昨夜妻の許可を得て、引き出し並びに机周りの整理を行った。

筆記具類は、この数ヶ月で、日常的によく使うものとそうでないものの区別ができてきたので、普段使うことのないものは、まとめて再度押し入れの収納ケースに移動してもらった。日常的に家族と一緒に暮らしていると(最近、ようやくそういう実感が沸いてきた)、私の引き出しにあるもので彼らが必要なものもちゃんと用意できてくるものだ。

畳1畳の私の書斎である。(本が占有しているスペースを考えると、妻に言わせると「部屋二つ分、あなたの本や資料で<占領>されているわよ」ということになるのかも知れないが)

整理前、整理後の比較ができるような写真などはないが、ともかく、少し機能性が向上したように思う。ついでに書類関係も整理したので、だいぶんスッキリしたはずだ。

後はこの3ヶ月ぐらいで買い込んだ100冊近い本をさっさと読了することだ。