先日新聞に山田宗睦さんという方の死亡記事が載っていました。どなたかは全く存じ上げませんでしたが、なんとなく気になって著書を探し、古代史の解説ものその他色々なジャンルに及んでいることを知りました。たまたま地元の図書館を訪れた際に書庫にいくつかこの方の著書が蔵してあることを知り、借りてみました。

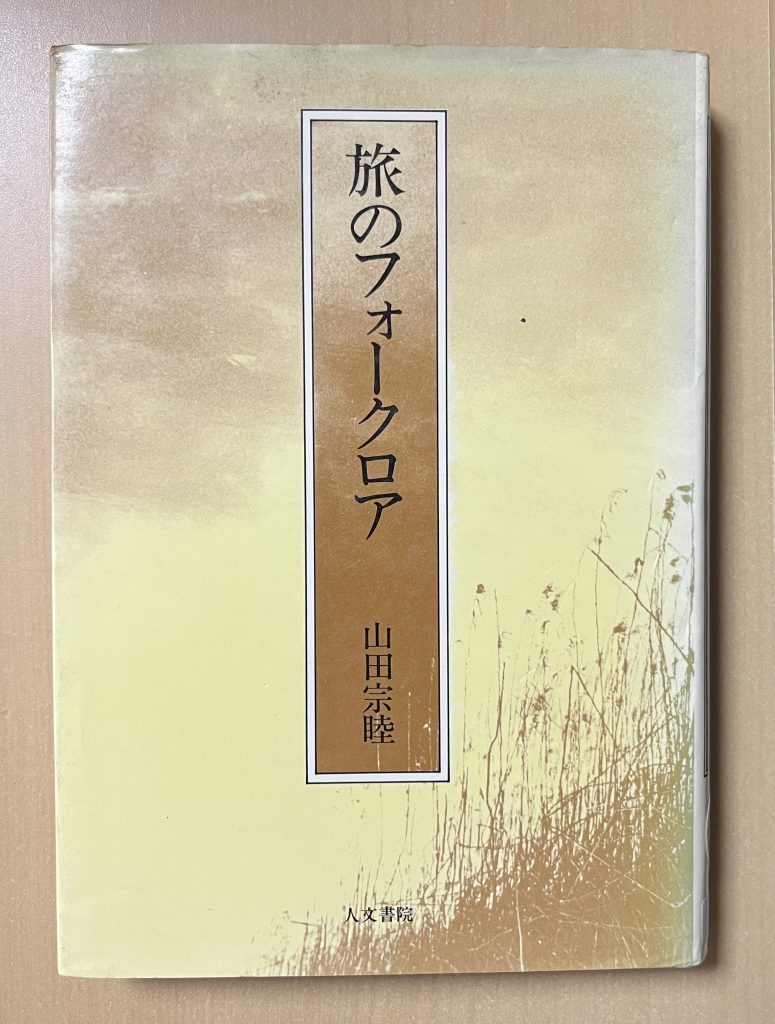

その中の一つ『旅のフォークロア』をパラパラとめくっていると、「能登」という紀行文に出会い、読んでみるととても興味深く引き込まれてしまいました。

「戸坂潤を百科全書的な思想家とみるのが、定説だ。厳格にエンサイクロペディストととるなら、わたしなどとても縁がないが、ややずらして、なにごとにも好奇心をもつというくらいにとるなら、わたしもまた戸板の徒だ。」(この謙虚な言い回しに引き込まれました)

「さいきん、能登半島への旅がクローズアップされてきたが、能登へ入るには、北陸本線の津端で七尾線に乗り換える。この七尾線が河北潟ぞいに海岸に出たところが、宇ノ気である。宇ノ気は、鳥取砂丘につく河北砂丘の北東の端にあたる。砂丘の南西の端は、清水幾太郎の名を高くした内灘だ。宇ノ気は西田幾多郎の生まれたところだ。(中略)敗戦の直後、軍隊から復員するとき、まずこの村によったのも、わたしに西田の生まれた村で今後の行き方を考えてみたいという気があったからだ。」

「戸板が西田を慕い、一高在学中に京都に訪ねたのは、1921年1月6日のことで、それは西田の日記に残っている。入学はその翌年。のちにマルクス主義者として戸板は西田哲学を批判するが、西田はその批判を『理解のある大変よい批評だ』と、戸板への手紙に書いた。」(ここで冒頭の戸板潤と西田幾多郎の関係が明かされます)

「その年(1936年)、小学生のわたしは、この海辺にきて、ようやく泳ぎをおぼえた。この辺り海はおどろくほど遠浅で(中略)十センチもある大きな蛤が、ごろごろ取れた。そう、今浜はわたしの父の古里だった。」(ここでまた驚きです。山口県下関生まれ、と奥付に書いてあったので、北陸はたまたま旅をしにきただけの紀行文かとおもいきや)

「1944年秋、わたしはこの村の神社で、村人の出征壮行会におくられ、金沢の連隊に入った。(中略)45年6月7日に、西田が死んだ。石川出のこの大哲学者が死ぬと、曹長はわたしのところまでやってきて、「元気をおとすな」と言った。戸板が獄死したのは-当時のわたしは知らなかったが-その二か月後、8月9日、敗戦の六日前である。」

「羽咋市から直線で20キロほど北、福浦から富来をへて関ノ鼻にいたすS字型の海岸33キロが昨今著名となった能登金剛である。戸板が幼年期をすごした里本江もこのなかにある。」

「雪のたたきつける内灘の砂上で、対戦車砲の演習をしながら眺めた、白い歯をむく海のこわさを、わたしは忘れがたい。松本清張『ゼロの焦点』が、原作でも映画でも、ともに、荒涼とした能登金剛の風物を、たくみに利用したのは、同じ印象からだろう。」

「能登の探訪は、美しいが疲れもする。その疲れをいやすのに、加賀温泉郷の一つ粟津温泉に泊まるのも一興だろう。なぜなら、戸板潤は四歳のとき、ここに移った。祖父が転勤したからだ。そそて五歳までいて東京の母のもとにかえる。この温泉のある小松市の東隣に根上町というのがある。わたしの母の古里だ。」

ふたりの哲学の師に連なる自身の立ち位置をさりげなく示しつつ、能登のことを織り込みつつ、最後は母で締めくくるという、なんとも素敵なエッセイだと感じ入った次第です。この本が発行されたのは1978年、私がまだ高校2年生の時です。私にとってはなんのゆかりもない方ですが、感じ入った文章の一部なりとも残しておきたいと思い、書写させていただきました。もう少しだけ本書から抜粋させていただきます。次の一文は「山の辺の道」です。

「山の辺の道を、いくども歩いた。(中略)この道が有名になると、案内板もできたし、ガイド・ブックに道筋を示した地図ものこっている。現代人は教条主義だな、とおもう。(中略)しかし道はきままに歩くのがいい。これが山の辺の道と、まるで試験のように一歩も路をふみはずすまいと歩くのでは、あじけない。一つや二つ、上下に、それとも自由に、畦道をたどる方がいい。それと、この道を歩くまえに、『万葉集』や古代史をのぞいて、古代人の心でこの道を歩く用意をした方がいい。(中略)山の辺の道は、初瀬街道に面した三輪山南麓の金屋からはじまる。ここから歩きだすのがいちばんいい。」という感じで山の辺の道と古代王家にまつわる女性たちの悲哀がつづられていきます。私の大阪勤務時代に何度も訪れ、歩いた山の辺の道を、この見知らぬ哲学者もよく歩いておられたのだということをこの書を手に取って知り、なんとなく、上の能登の話とあいまって、余計に親しみをおぼえた次第です。

ちなみにかつて大阪勤務時代に山の辺の道を歩いた時は、私はいつも石上神宮からしか出発したことがなく、都側から見れば当然のルートだと思っていたのですが、どうもそうではないということを後年知ったところですし、山田宗睦さんもこっちから歩くのが良いと仰っていますので、次に訪れる機会があれば、三輪山側から歩いてみようかと思います。

ふとした記事から能登、それから大阪と思いを巡らせるというとても面白い内容でした。漢字とひらがなのバランスも良くて、とても読みやすいと感じました。引き続きブログの更新に期待しております。

浜田様。コメントありがとうございます。かなについては、本の中の表現をそのまま転載させていただきました。漢字で表されるものは基本的に漢字で書きなさいと教わって来ましたが、こういう表現方法も良いかもと感じました。

おはようございます。早速のご返答ありがとうございます。原文のままだったのですね。漢字が多いもの(それも長文)は読みにくいと思っていましたので良かったです。

ありがとうございます。

「 」で括ってある部分は原文そのままです。この時代の方の文章にしては随分読みやすく工夫されているのではないかなと思います。