雑記です。支離滅裂な文章になっているものと思います。

先日ラジオで三宅香帆さんのベストセラー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』についての解説がなされていました。

聞くと、すぐに求めているものにありつける即効性のあるもの=スマホのゲームや検索結果やSNS投稿への反応、などと異なって「本にはノイズがある」ために、求めるものがすぐに得られずタイムパフォーマンスが悪く、自然とすぐに答が得られるスマホなどを見てしまうのだ、と語られていました。

「ノイズ」という表現が新鮮で、「本が雑音?」とちょっと抵抗感はありましたが、なるほど、という納得感もありました。例えば推理小説などはその最たるものの一つで、一番最後まで読まないと犯人=答がわからないのが普通です。最近の若い人は、ネタバレOKや映画の早送り・倍速鑑賞などでいち早く答にたどり着くことを求めがちだという話も聞きます。

さて、それらが悪いということを一方的に述べることがこの稿の目的ではありません。

私たちコンサルタントの仕事は、一つには事業者の方から相談を受け、それに対する答を提供しなければならないこともありますが、もう一つは事業者の方が自分で方針を立てる=答を導き出す、ための考え方の枠組みを提供したり、他の事例を紹介するなどの「補助線」を提供したりということもあります。後者は、最近の流行でいえばエドガー・シャイン教授などが提唱している「プロセスコンサルテーション」という関わり方かと思います。すなわち「ノイズ」を提供し、ご自身が考えるための「雑音」「余白」を提供することであり、これは言い換えれば「問いを提供すること」ということではなかろうかと感じました。

「本にはノイズがある」ということに加えてもう一つ解説者が仰っていたのが「本を読むということは他者の文脈と向き合うことだ」というものでした。自分の文脈で本を読むとなると、調べたい内容だけを探して見つけてそれで良し、というような読み方ならば主体的に読めるのでしょうけど、それでは著者の主張は関係なく自分の文脈での読み方となるでしょう。それはそれで良い、フォトリーディングなどはそういう読み方を推奨しているような気もします。が、著者の主張を汲み取ろうとすると「他者(著者)の文脈」との向き合いという姿勢が必要になって来ます。自分の求める答ではないものとの向き合いとは、自分に対しては「問い」をいただくことになるのではないか。「これ、知ってる?」とか「これについて私(著者)はこう考えているがあなた(私自身)はどう考える?」などの問いを私に対して発せられ、それに対して自分で考えざるを得ない読み方、これが「他者の文脈」で読むこと=「他者の文脈と向き合うこと」で、自身に対して「問いを与える」読み方、ということではなかろうか・・・と思いました。

コンサルティングの仕事の中にも、このように、事業者さんに対して「問い」を提供する、それも事業者さんが自分の事業の問題点を深掘りすることや将来像や課題を考え、対応していこうと考えることにつながるような問いを提供すること、時間がかかりタイムパフォーマンスは悪く、そのため日頃はなかなか向き合わない(忙しい、考えたくない、など原因は様々でしょうけど)こと、と向き合うきっかけになることも私たちの大切な役割ではなかろうか、と考える次第です。私たちがそのように事業者さんと向き合うということはまさしく事業者さん=他者の文脈と向き合い、こちらの先入観を持たずにフラットな姿勢で、言われることをそのまま受け止める「傾聴」の姿勢に徹し、しかるのち「問い」を発する。「問い」に対して事業者さんが考えている間は口を挟まずに待つ。「間」を恐れずにひたすら待つ。必要があれば例え話などをして事業者さんの考えの整理を促したり言葉を引き出したりする。事業者さんの話の内容に共感できれば一緒に考える。こちらの考えもお伝えする。あくまで事業者さん側のレディネス(こちらの話を受け止める準備)ができてからであり、それまではひたすら待つ。観察する。そして一緒に考える。これこそが「傾聴と対話」ということではなかろうかと思う次第です。・・・というようなことを上記のラジオからあれこれ派生的に考えた次第です。

閑話休題。

山口周さんの『外資系コンサルの知的生産術』という本があります。これは山口さんの事例や手法などを惜しげもなく開陳してくれており、加えて、古今東西の名言などを添えてあるのですが、この本の後ろの方に『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』からの以下の抜粋が掲載されていました。

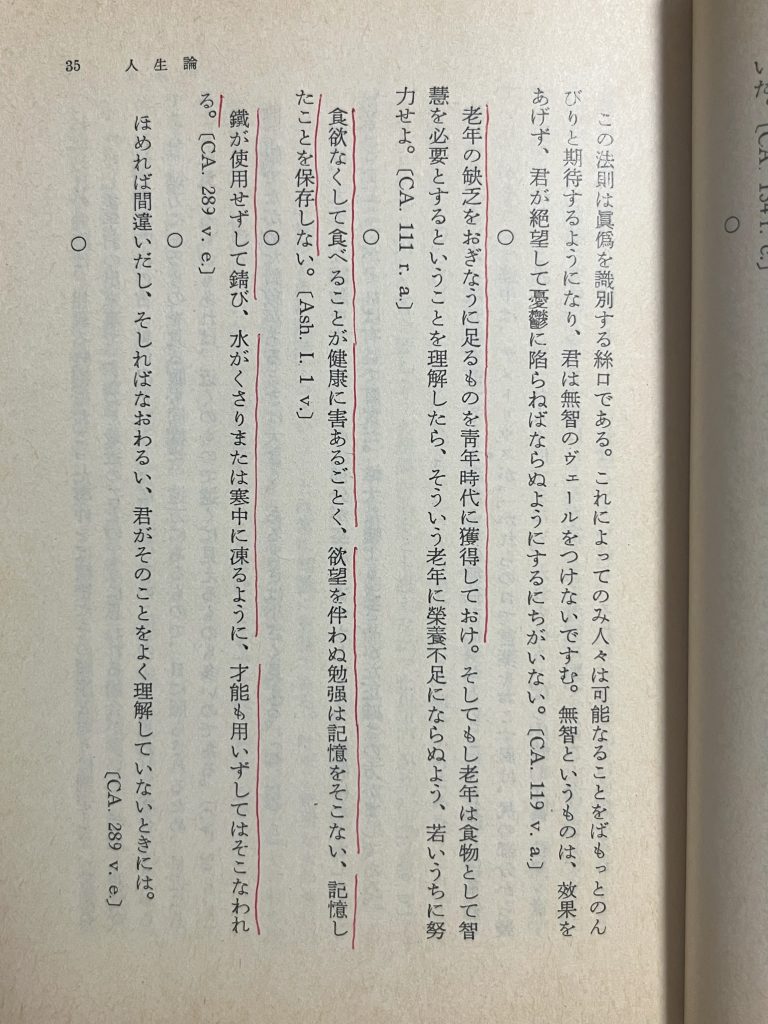

<<食欲なくして食べることが健康に害あるごとく、欲望を伴わぬ勉強は記憶をそこない、記憶したことを保存しない>>

あれ?どこかで見たかも・・・と思い、1987年に購入した岩波文庫を引っ張り出してきました。ありましたありました。なんと初めの方で、しかも自身で赤線まで引いていました。が、そうしたことすら覚えていませんでした。その前には<<老年の欠乏をおぎなうに足るものを青年時代に獲得しておけ>>という箇所に線が引いてあり、後ろには<<鉄が使用せずして錆び、水がくさりまたは寒中に凍るように、才能も用いずしてはそこなわれる>>という文章に線が引いてありました。線を引いてからの数十年間、私は果たしてどのような生き方をしてきただろうか?と後ろを振返りそうになりますが、幸いまだこの先も歩むべき道がありますので、いい機会だと捉え直し、今から再度、改めてこれらの言葉を胸に刻みつけて歩き続けようと思います。

ちなみに『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』のもう少し後ろの方には次のようなことも書いてあります。

<<十分に終わりのことを考えよ。まず最初に終わりを考慮せよ>>

<<「幸福」が来たら、ためらわず前髪をつかめ、うしろは禿げているからね>>

<<必要であればあるほど拒まれるものがある。それは忠告だ。それを余計に必要とする人々からいやがられる>>

「問い」を上手に使うことで、コンサルの仕事に取り組み続けていきたいと思います。

この前テレビで「残りの人生の中で今日が一番若い。何事もすぐに始めた方が良い」みたいなニュアンスのことを言っていました。「確かにそうだな」と思っていたところで、昨夜中陳さんのブログを拝見しました。最近の「タイパ」など答えを早く求めすぎている傾向があるのも

インターネットの普及や「安い国日本」などの時代背景があるのだろうなと思っています(目先の事しか見えなくなっている)。他者の意見を参考にしながら、自分で考えていく力をつけなければならないと改めて感じました。AIが何でも教えてくれる世の中だからこそ、なおさらです。引き続きよろしくお願いいたします。

浜田様

コメントありがとうございます。

AIの普及によって自分で考えなくても良くなる部分が拡大しそうですね。

テクノロジーは基本的に良いものだと信じていますが、負の側面もあるということだけでも頭に置いて活用していくよう心掛けたいと思います。