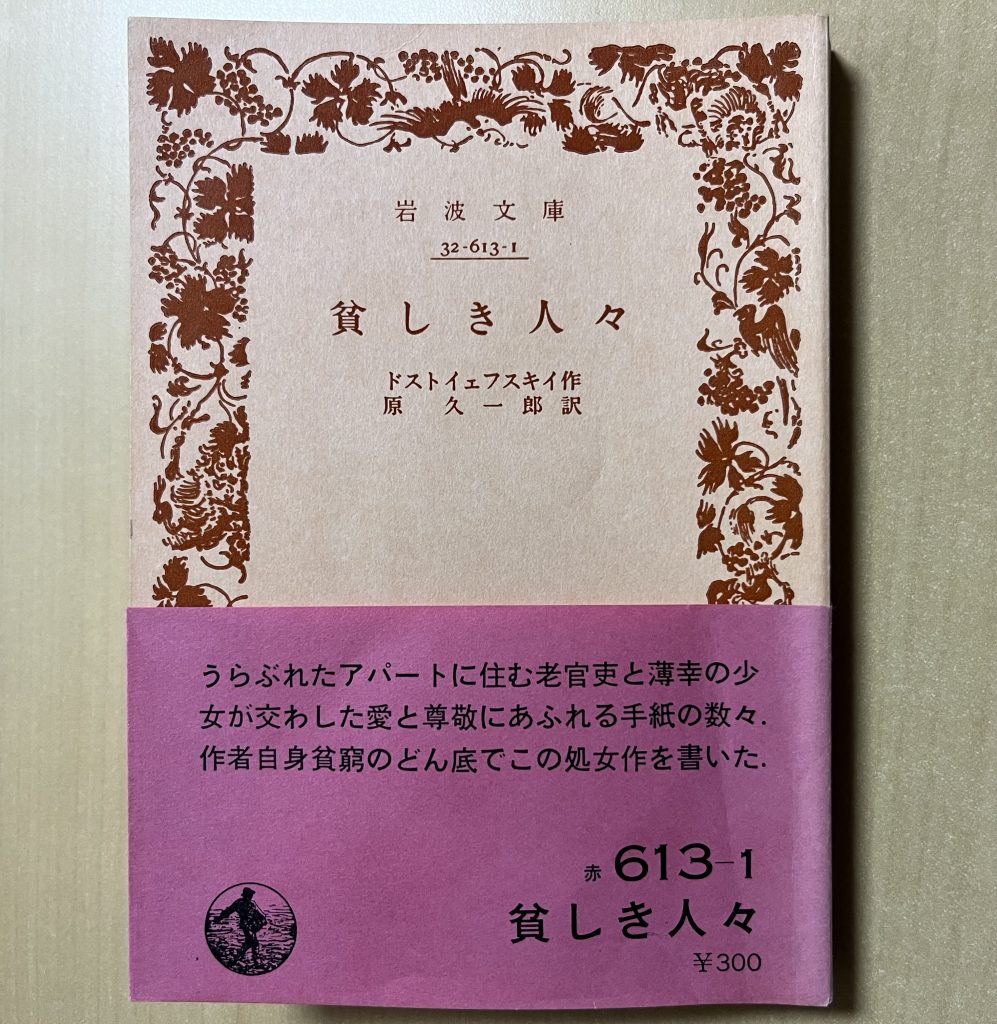

大学一年生の冬、『罪と罰』を読もうと買いましたところ、あまりの難解さに(特に人の名前の複雑さと同じ人なのにいくつも呼び方が出てくるややこしさ)面食らってしまい、いきなりは無理だ、もう少しとっつきやすいのを先に読んで「肩慣らし」をしてからでないととても歯が立たないやと慌てて買ったのが『貧しき人々』でした。あれから四十数年が経ち、もう一回読んでみようかと探したところ、まだ書棚にあったので久しぶりに読みました。古い岩波文庫なので、星三つ、すなわち当時の価格で300円。著者はドストエフスキーではなくドストイェフスキィ、になってました。実はこの小説がドストエフスキーの処女作だったということも改めて知りました。長文の「ワルワーラの覚え書き」を読んで、後から既視感が漂いました。小説の中に別の物語が盛り込んである作りは、他の小説でも珍しくはありませんが、ドストエフスキーで言えば、『カラマーゾフの兄弟』の中に挿入してある、次兄のイワンが語る「大審問官」の立ち位置とよく似ているような気がして、ああそうか、ドストエフスキーは処女作でもうそういう作りをやっていたんだなあと感じた次第です。

訳者の原 久一郎さんの「あとがき」は1959年11月に書かれたことになっています。これは初版が1931年なのですが、その後ソヴェト国立出版局の1956年版によって新訳されたものが私の手元にあり、よって1959年のあとがきがあるわけですが、そこにはドストエフスキーの理解者であったネクラーソフという詩人がロシア思想界の大立者であったベリンスキイを訪れて「新しいゴーゴリが出ましたよ。新しいゴーゴリが」と伝えたということが書かれています。その時、ドストエフスキー25歳。

ブイコフという地主が出て来ます。最後にワルワーラを妻に迎える人物ですが、前回読んだ時にはちゃんと読めていなかったのですが、実は結構最初の頃に登場し、ちゃんと伏線が張ってありました。さてこの先彼女はどうなるのでしょうか。また彼女を実の娘のように慈しみ愛情を注いでいた貧しき下級官吏のマカールはどのように老いていくのでしょうか。マカールからワルワーラに送られたうように見える最後の手紙はワルワーラに届いたのか或いは書いただけなのか。

辛い小説ですが、全体を通して色んな場面が想像力を掻き立てられ、読後もしばらくは余韻があるような気がします。貧しき人々