雑誌「財界」の副主幹だった伊藤肇さんが著書の中で、日産コンツェルン総帥の鮎川義介氏から「十八史略の中に4517人の人物が登場している。しかもその登場人物の性格が全部違うんだ。したがってこれを徹底的に研究すれば、おのずから人間学とか人物学とかが身についてくるのだ。読めば読むほど味わいが出てくるし、人生が深くなる。何しろ無数の人間が気の遠くなるような長い時間をかけて織りなした壮大な社会劇が『十八史略』なんじゃかなら」と言われ、その足で神田の古本屋にとんでいった、と書いておられます。さらに、買ってはみたが『十八史略』の読み方がわからず、再度鮎川義介氏に教えを乞うたところ、安岡正篤氏について学びなさい、と言われ、爾来安岡正篤氏を師と仰いで学びを深めた、というエピソードがあります。

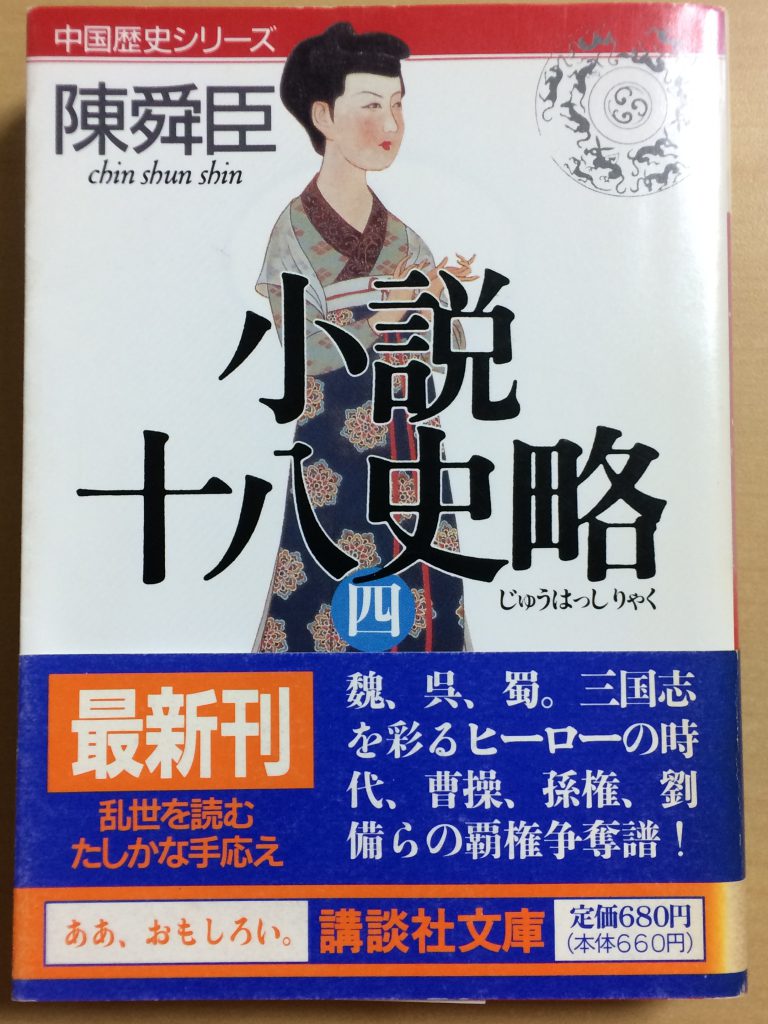

安岡正篤氏につこうと思っても既にこの世になく、伊藤肇さんもずっと前に鬼籍に入られましたが、幸い私のような庶民にも手の届くところに、陳舜臣さんが「小説」という形で全六巻ものの文庫本を残してくれています。

四巻目に入ってから、よく知っている(つもりの)三国志になり、興味が途切れてしまい、途中で放置した状態でかれこれ10年ぐらい経ってしまいました。久しぶりに書棚から取り出して、続きを読んでみると、やれ面白い、やはり面白い。孔明が亡くなり、生ける仲達が走り、とそこまでは悲報五丈原という感じですが、その後の晋建国から八王の乱に至る歴史がまた凄いことになっています。

晋の建国者は司馬炎ということになっています。しかし実質は祖父の̪司馬懿仲達が魏で実権者になっており、その子の 司馬昭も魏の重臣となり、そこから司馬炎に至るまでは紆余曲折がありつつ、魏の皇帝から禅譲を受けるという形で晋を建国します。司馬仲達や司馬昭が魏を奪わなかったのは、魏の禄をはみながら王位を簒奪した悪者、と後世言われないように慎重にことを進めた、と書かれていました。これは多分に前漢から王位を簒奪した王莽の言われようが当時もひどい悪者として扱われていたからであろうと思います。

さてこの晋の初代皇帝の司馬炎。三代目ともなると相当なボンボンだったようです。口を開けて天を仰いでいたら棚から牡丹餅よろしく天下が転がり込んできたような塩梅ですから、仕方のないことかも知れませんが、親の教育がなってなかったのかも知れません。呉を滅ぼし、天下統一を成し遂げた直後、天下安寧のために徳政をしたわけでもなく、司馬氏の安寧のために行政制度をしっかり整えたわけでもなく、「呉の国には美女が多いそうだから5千人ほど美女を連れてきて皇宮に入れろ」と命じたとか。

そんなこんなで彼の皇宮には1万人もの女性がいたそうで、毎晩その女性たちとの時間を過ごすのですが、彼女たちはそれぞれ自分の部屋を持っており、件の皇帝さんは選ぶのが面倒で羊のひく車に乗って部屋の前をめぐり、羊が止まった部屋に入っていったとか。女性たちもさるもので、羊に止まってもらうために羊の好きな「竹の葉」を部屋の前にさし、羊の好きな「塩」を地面にまいていたとか。飲酒店が店前に「塩」をまく習慣はここから来ている、と陳舜臣さんは書いています。へええーっという歴史のエピソード。

司馬炎は26人の王子を残し、行政体制をしっかり整えぬまま55歳でこの世を去ってしまい、その後残された奥様たちや子どもたちで天下大乱が続き、後の世に「八王の乱」という内戦がもたらされ、結果晋の疲弊と再びの不安定な三百年(五胡十六国時代と南北朝時代)につながってしまいます。じいさんの司馬仲達や父の司馬昭の慎重なことはこびが雲散霧消してしまうことになってしまいます。

私たち経営コンサルタントの仕事でも、人との関わりがとても多く、歴史に学ぶべきことも沢山ありそうです。十八史略、またおいおい読んでいこうと思います。(鮎川さんは何度も何度も繰り返し読め、と言っているようですが、まだ一回目の途中。道は長い・・・)