先日ラジオを聴いていたら、私たちが小中学校で教わった江戸時代は「士農工商」という縦型の身分社会だったというのは、後の世に捏造されたものだったという話が出ていました。

そもそも「士農工商」というのは中国から来た概念であり、しかも「全ての職業の人たち」というような意味合いだということでした。「農」が「工」や「商」よりも上位に位置付けられていたということはなく、それらが4階層のピラミッド構造になっていたという事実もないという話でした。

教員を務めている親族に聞いたところ、確かにそのとおりで、階層は、武士の下に「町人」と「百姓」が並立していた、というふうに今の教科書はなっているそうです。この辺のことはネットにも既に沢山書いてありますね。

しかも百姓というのは農民だけのことを指すのではなく、色んな職業の総称だということです。当時差別されていた人たちはそのさらに下、ではなく、「外の人」という位置づけだったという話もありました。

網野善彦さんの歴史書にはヒーローが出てきません。多くの歴史書は人物中心で描かれており、その人物がどのような立派なことをなしたか、それによって日本という社会にどういう影響を与えたか、という観点で書かれており、読めば納得し感心し記憶に刻み込まれていきますし、そのような歴史書は読みやすいです(私の場合、ですが)。そんなわけで、ついつい敬遠しがちでした。

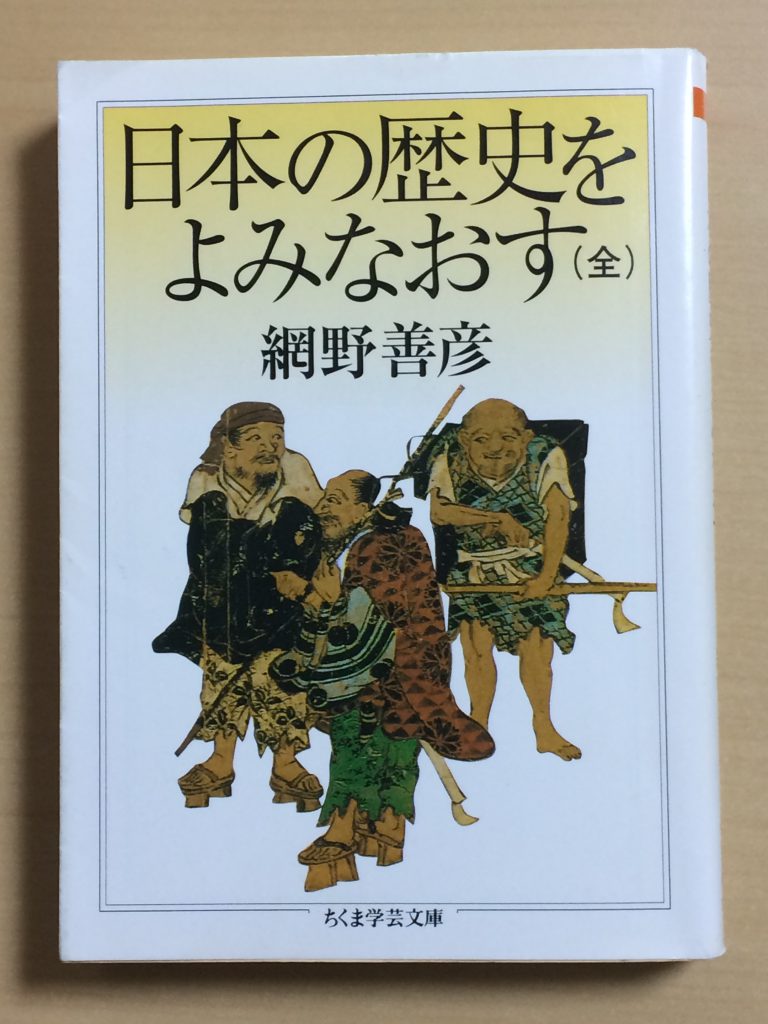

しかし今回上のような話を聞いて、そういえばそんなことを研究して世の中の日本の歴史観を見直させてくれたのが網野善彦さんの色々な著述ではなかったかと思い起こし、『日本の歴史をよみなおす』を紐解いてみました。

書かれていたのは、縄文や弥生の時代には恐らく差別はなかったということ、13世紀頃までは文献を見る限り差別はなかったということ、13世紀後半頃から「人間と自然のかかわり方が大きく変化してきたこと」「自然がより明らかに人びとの目に見えてきたが故に、ケガレに対する畏れが消えていった」「それにともなって、ケガレを清める仕事に携わる人びとに対する忌避、差別感、賤視の方向が表に現れてくるようになった」。しかしそれだけではなく、「日本の社会において悪とは何か、・・・いかに考えるべきかについて、かなりきびしい思想的な緊張のあった時期だった」ともあります。その前は神仏の奴婢として「聖なる方向に区別された存在」であったり、「畏れられていたケガレを清める力を持つ聖別された職能民として社会の中に位置づけられていた」、「権威をもって威張っていた」「商売もしていた」「なんらかの事情で平民の共同体からは排除されていた」が、「裁判の訴状には自分たちはこれこれの仕事をしているとても重要な職業の者だということが書かれている」など、差別とは違う属性を持っていたことが文献から読み取れる。しかし徐々に自然への畏怖心の変化とともに、区別が差別に変わっていき、さらに江戸幕府でそれを固定化した、ということのようであり、決して昔からずっとそうだったわけではない、というようなことが書かれていました。一遍上人をテーマに描いた同時代の正反対の書物『一遍聖絵』と「天狗草子」に関する記述も面白かったです。