ある製造業の経営計画策定のお手伝いをさせていただきました。

過日社長がメインバンクの方に対して、策定した計画を提示され、私も同席させていただきました。

そのやりとりの途中、社長が工場長をお呼びになられました。

工場長は実は数年前までは1セクションの担当者だった方で、自分は一つの作業をしっかりこなすのが仕事だと思っていた、と仰いました。しかし社長から色々指導を受けていく中で、「これだけできればいい」「自分の仕事が終われば後は関係ない」という考え方は間違いで、お客様のことを考えると、みんながある程度多能工になって納期や品質に責任を持つようになるのが仕事だということに気がついた、と言っておられました。無駄な材料発注はやめ、工場内の整理整頓も随分進んだようです。(社長の意図は自分の方針がちゃんと製造現場に浸透していることを工場長の口を通じて私たちに伝えたかったものと思われます)

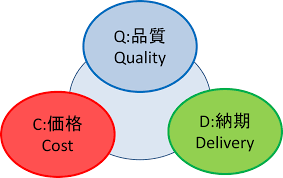

納期と品質・・・ものづくりの基本と言われる「QCD」の一部です。

Q:Quality(品質)

C:Cost(費用)

D:Delivery(納期)

ということで、一作業員だった方を工場長に引き上げ、実地で指導し、上のようなことを自分の口から言うレベルまでに変化したのは社長の教育の賜物だと思います。中小企業の多くにおいて、○○長という肩書の人がいても、実際のマネジメント業務は全部社長が担わなくてはならない、ということが見られます。その点、この工場長はマネジメントの一翼を担っておられるなと感じました。

ところで、今回策定した経営計画において、今後の課題の一つに製造原価の低減ということを挙げていました。

そこで工場長に「あなたは製造原価管理の責任者でもいらっしゃるのですか?」と尋ねましたら、キョトンとした表情をしておられ、私が社長の顔を見て返答を促すような視線を送ったところ「製造原価は私が見ている」とのフォロー(?)。「但し原価目標は工場長に伝えている」とのちょっと中途半端な返答。

ものづくりが大好きな製造現場の有能な作業者に「原価まで責任を持ちなさい」と言ってしまうと、新しいものを生み出すワクワク感とは異質な管理責任という荷物を持ってもらうことになってしまい、大手企業では当たり前の話かもしれませんが、これはこれで悩ましい話です。

しかし会社がドンブリ勘定から脱却し、ちゃんと各段階で利益を出していくためには、社長だけが数字に責任を持つようなやり方ではなく、持ち場持ち場で役割分担・責任分担を明確にしていくことが必要だと思います。

ということで、会社の大きさや仕事の分担によって色々なやり方がありますし、急に大きな変更をして有能な方がやる気を失っても困ります。そこで今後の課題として、工場長の役割には本来製造原価の責任まであるのですよということを、工場長と社長にお伝えするに留めました。今後お二人がそのことも意識して事業に取り組んでいただければ、より引き締まった体質の企業になっていくことでしょう。

期待して応援していきたいと思います。