12月13日に異業種交流勉強会「とやまキトキトBIZねっと」の第12回会合に参加した。

今回は、近々富山に新規出店を予定している大手コンビニチェーンの戦略に関するお題であった。

診断士試験におけるマーケティング分野の勉強で「POSを活用した売筋・死筋分析」とかいうようなことは知識としてはあったものの、実際に現場でどんな会話が交わされているかとか、どんな考え方でどこまで徹底してやっているものかなど、生々しいことは一切わからない、文字面だけの勉強だった。

が、今回はその現場に従事していた人の話なだけに、現場の息遣いまでもがわかるような迫真の講義であった。

さて内容。

・小売業は仕入(発注)が全て⇒販売機会ロスをなくし廃棄ロスを最小限にする

・そのため、

「各商品」が(色別、大きさ別、デザイン別など完全単品ごとに)

「いつ」(その日にある行事、天気、気温、マス媒体での露出状況、立地条件などを踏まえて)

「どの棚」に

「何個」置いてあれば最も多く売れるか、を<<仮説>>して必要量を発注する

・その結果を<<検証>>し、次の発注の参考情報として活用する

・状況は常に変化しているため、前回の仮説は過去のものでしかない

・嗜好の変化、商品ライフサイクルの終了、季節変化などを考えながら常に新たに<<仮説>>する

・単品管理をサポートするものが「情報技術」

・仮説・検証サイクルをサポートするものも「情報技術」

・店長や従業員がやらなければならないことは、それら情報のサポートを得て「考える」こと

・<<検証>>(仮説とのズレの原因把握)はデータと売り場で確認する

・本部と店の合言葉は「明日のお宅の店の仮説は何?」

・常に仮説を考えていくために必要なものは「情報」と「目配り」

・愚直に仮説して実行して検証する。これが今日の同社の繁栄の全て

そこまで思い返してみてふと思った。

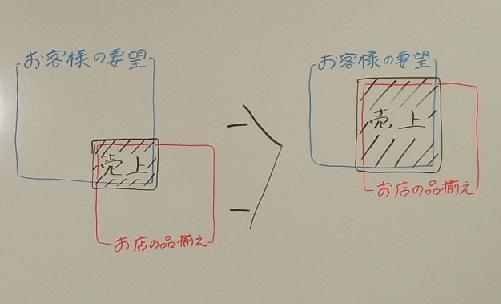

「売筋」の面積を増やす、という考え方は、ここ最近私が対応している「経営相談会」のお客様=建設業や製造業における「稼働率向上」という考え方に使えるかも知れない。

売上が上がらないとか、利益が上がらないと苦労しておられる。

もちろん、仕事が取れなければ、売上も何もないのだが、待ちの姿勢であるはずのコンビニですらおこういう工夫を徹底してやっているのである。攻めの営業ができる建設や製造でも(入札に落ちればそれまで、という悲観的な事実もあるけれど)、無駄な稼動をなくし、有効な稼動で利益を上げていくには、という観点で何がしかのヒントになるような気がする。

少し深堀して考えてみたい。

■敷居の低い勉強会&異業種交流会

「とやまキトキトBIZねっと」

HP:http://blog.livedoor.jp/kitokitobiz/

中小企業診断士 中陳和人のブログ

~夢に向かって、目指せあの頂へ~ 中小企業診断士でITコーディネータの中陳和人(なかじんかずと)が、企業経営に役立つヒントや日頃の雑感などを書き綴るブログです。 IT、財務、コミュニケーション、人材育成などの固い話題だけでなく、夢の実現に向けた日々の工夫、読んだ本や趣味や余暇の出来事などについても書いていきます。くつろいだ感じでお読みいただければ幸いです。